報告 現地見学会とフィールドシンポジウム「徳島県吉野川河口域の自然と開発事業」

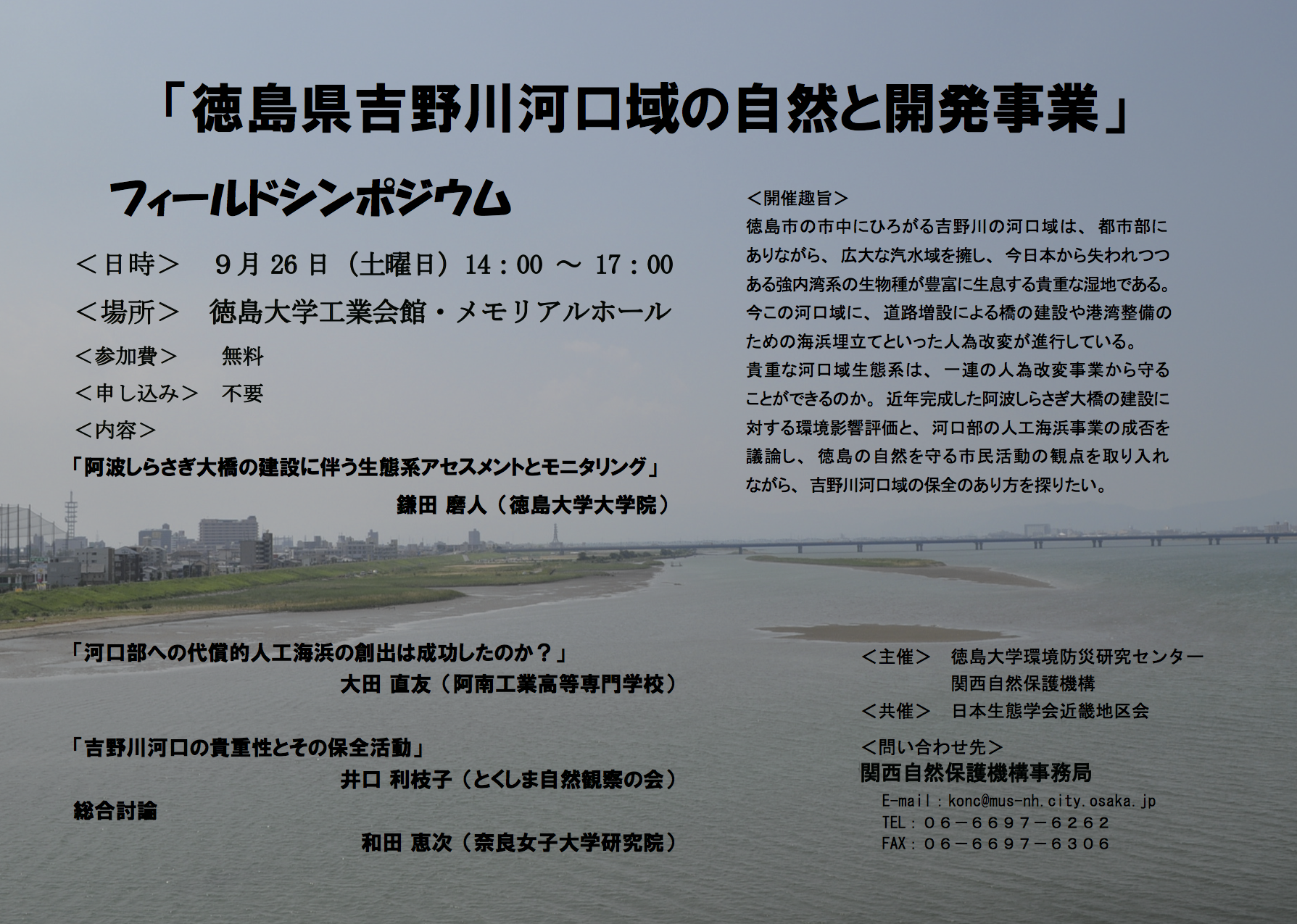

9月26日(土)・27日(日)の2日間、徳島市において上記現地見学会とフィールドシンポジウムが開催された。26日は、本機構と徳島大学環境防災研究センター主催(日本生態学会近畿地区会共催)によるフィールドシンポジウムで、以下の講演と総合討論が3時間半に亘って行われた。参加者は関西自然保護機構の石井実会長、山西良平副会長をはじめとする会員のほか、徳島大学、徳島県、徳島県内の自然保護団体、コンサル関連企業などから35名であった。

鎌田磨人(徳島大学大学院):阿波しらさぎ大橋の建設に伴う生態系アセスメントとモニタリング

大田直友(阿南工業高等専門学校):河口部への代償的人工海浜の創出は成功したのか?

井口利枝子(とくしま自然観察の会):吉野川河口の貴重性とその保全活動

吉野川河口域では、これまでさまざまな人為改変事業が進められてきたが、平成24年に供用開始された阿波しらさぎ大橋の建設事業に係って徳島県が主導してきた環境モニタリングの概要が、鎌田氏より披露された。ここでは特に橋建設に伴う環境変化予測が定量的に評価された点、この環境調査から改めて吉野川河口の自然の豊かさが示された点などが解説された。吉野川河口外縁に広がっていた海浜の埋め立て事業に伴って実施された人工海浜造成事業については、大田氏が、指標生物となるルイスハンミョウとベントスの生息量の変遷を基にどれくらい元の海浜を再生できたかを論じた。最後にこれまで吉野川河口域の保全活動に取り組んでこられた井口氏が、吉野川河口域のもつ貴重性がどこにあるか、またそれを保全するためにこれまで取り組んできた活動を総括した。総合討論では今後河口域を保全するために心掛けなければならない点を参加者全員で議論した。

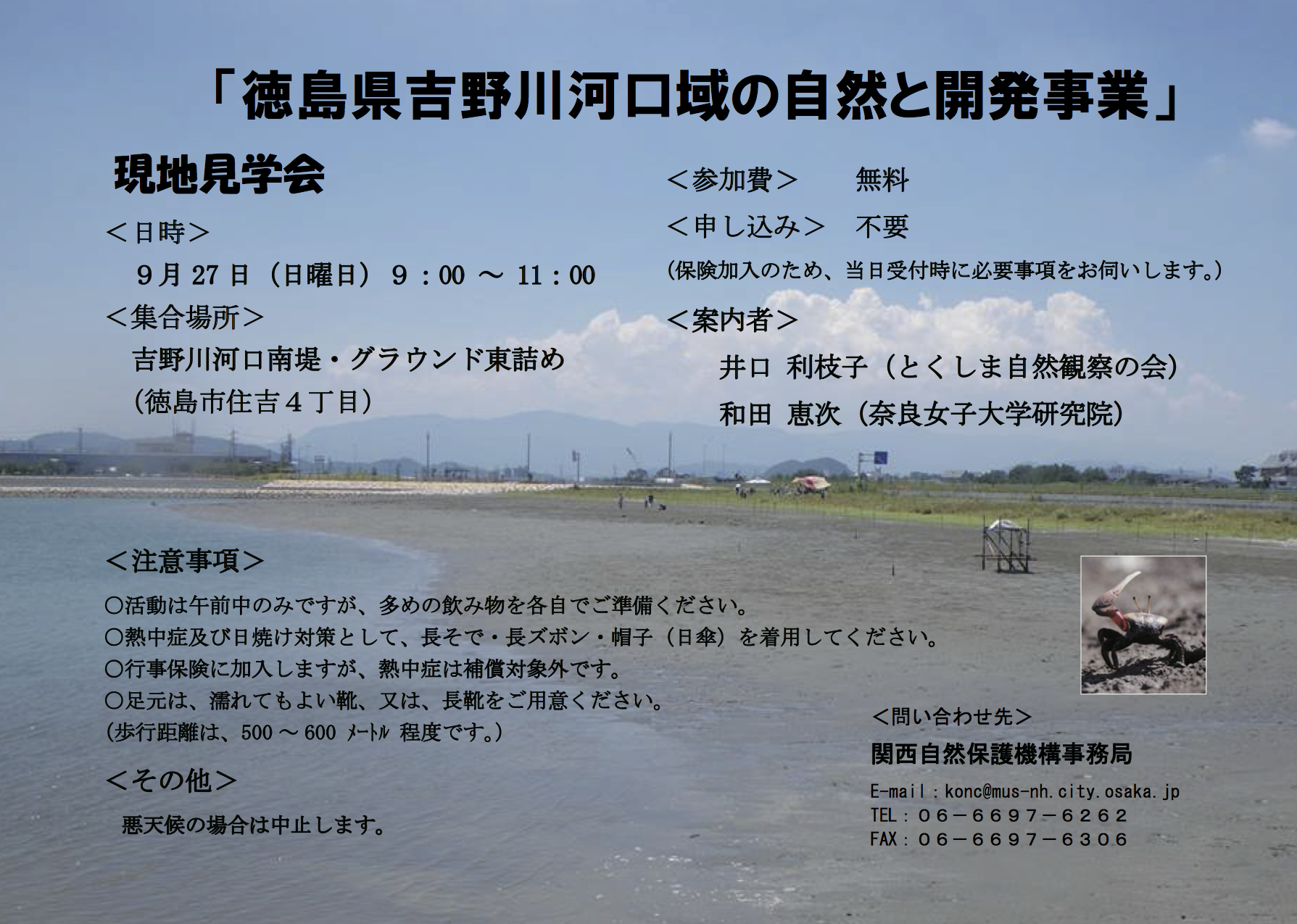

続いて27日は、本機構ととくしま自然観察の会の共催により、現地見学会が開催された。本機構の会員のほか、一般市民(子供連れ)の多数の参加があり(参加者115名)、本機構の石井、山西、和田、上原、大久保らが、井口氏とともに参加者に干潟環境の価値と生き物の解説をし、近傍に出来る橋の問題を参加者全員で共有した。当日は天候に恵まれ、稀少種シオマネキを初めとした干潟の生き物の観察ができた有意義な観察会となった。

(報告;和田 恵次)

<br clear="all">

<br clear="all"> <br clear="all">

<br clear="all">