四手井賞の記事が公開されました。

今週火曜日に滋賀県立琵琶湖博物館より添付の形でプレスリリースいたしました。

https://www.biwahaku.jp/2024/03/post_178.html

| KONC会誌販売価格(通信販売の方法も掲載しています) KONC会誌はオンラインショップでもご購入できます |

今週火曜日に滋賀県立琵琶湖博物館より添付の形でプレスリリースいたしました。

https://www.biwahaku.jp/2024/03/post_178.html

地域自然史と保全 45巻(2) のPDFを公開しました。

会員の皆様は、2023年度分のパスワードをご利用ください。

http://www.omnh.net/konc/konc_member/452/

から御覧いただけます。

<目次>

表紙の言葉

能勢町のキマダラルリツバメ 上田昇平

巻頭言

大阪自然史フェスティバルの場を活用した展開 和田 岳

特集 KONC フィールドシンポジウム 2023 能勢町の自然とレッドリスト

フィールドシンポジウム趣旨説明 レッドリスト作成の過程で再発見された貴重な能勢の自然

平井規央

『能勢町の大切にしたい生きもの(能勢町版レッドリスト)』~2023年 能勢町の生物多様性~

古畑まき

能勢の自然の変化 前田 満

能勢町生きもの調査に参加して 丸山健一郎

大阪府能勢町の維管束植物のレッドリストづくり:「能勢の大切にしたい生きもの」作成の経緯と能勢の植物に迫る危機 横川昌史

能勢町の魚類 平松和也

能勢町版レッドリストの昆虫 上田昇平

資料

京都府におけるアカザ Liobagrus reinii の分布 林 博之・東山憲行・西村俊明

大阪府におけるコガタノゲンゴロウの再発見と過去の標本情報 鈴木真裕・平井規央

地域自然史と保全研究大会2023 プログラム・講演要旨集

編集後記

■趣旨■

現在、私たちの周りには自然保護に関する多数の課題があります。こうした諸課題に対応していくには、直面している多くの方々と研究者が情報や過去の成果を共有し、科学的な成果を各地での保全活動にフィードバックすることが必要です。関西自然保護機構では、既存の学会や集会にはなかったこうした交流の機会をつくっていきたいと考え、2010年から大会のプログラムにポスター発表を盛り込んでいます。

本大会でのポスター発表は、学会のポスター発表のようなスタイルで行います。内容は、研究報告・活動報告のいずれでもかまいませんが、自然保護や自然環境の保全につながるものを募集します。

当日は、講演会なども開催しますので、大学などの研究機関で研究をしている方、中高大学生はもちろんのこと、自然保護や自然環境の保全に関わる活動をしている多くのみなさまの参加・発表をお待ちしています。

■発表要領■

●日時:2024年3月3日(日)10:00~17:00

●対象:自然保護・野生生物保全に関連した活動をしている個人・グループ(関西自然保護機構会員に限りません)。自然保護・保全に関連する自然観察会、ワークショップ、調査研究など幅広い活動が対象となります。博物館、学校の生物・科学部、大学の研究室・サークルなどの発表も歓迎します。

●内容:自然保護・環境保全関連の活動報告、関連研究の報告など。

●申込み料・参加費:無料。ただし植物園に入る場合は入園料、博物館の展示をご覧になる場合は入館料が必要になります。

●申込みが多数の場合(最大40件)、あるいは今回のイベントの趣旨にそぐわないと事務局が判断する発表はお断りする場合があります。

●発表形式:ポスター発表。ポスターのサイズは90×180cmサイズ(縦位置)。

■申込み要領■

●発表希望者は、発表者全員の名前(代表者に印)、所属、発表タイトル、発表要旨(200字以内)を下記事務局まで、電子メールでお送り下さい(メールタイトルは「地域自然史と保全研究発表会2024申込み」としてください)。発表要旨はホームページに公開し、関西自然保護機構会誌に掲載します。

なおメールアドレスと連絡先が一致しない場合には、連絡先を明記してください。

●申込み締め切り:2024年2月24日(土)

●申込み者には、締め切り後に、詳しい案内をお送りします。

■お問い合わせ■

関西自然保護機構事務局(担当:和田、大久保) E-mail : konc@omnh.jp

地域の自然やその保全活動についての研究成果・活動内容を発表するイベントです。

ポスター発表では、いろんな研究の内容を研究者自身から聞かせてもらえます。気軽にご参加下さい。

日 時:2024年3月3日(日)10:00~17:00

会 場:大阪市立自然史博物館 本館・講堂

<研究助成事業給者研究報告会および四手井賞授賞式典・記念講演・シンポジウム用YouTubeURL>

https://www.youtube.com/c/大阪市立自然史博物館/

<プログラム>

10:00~ 2024年度総会

10:40〜11:20 2023年度四手井賞授賞式典(10分)・記念講演(30分)

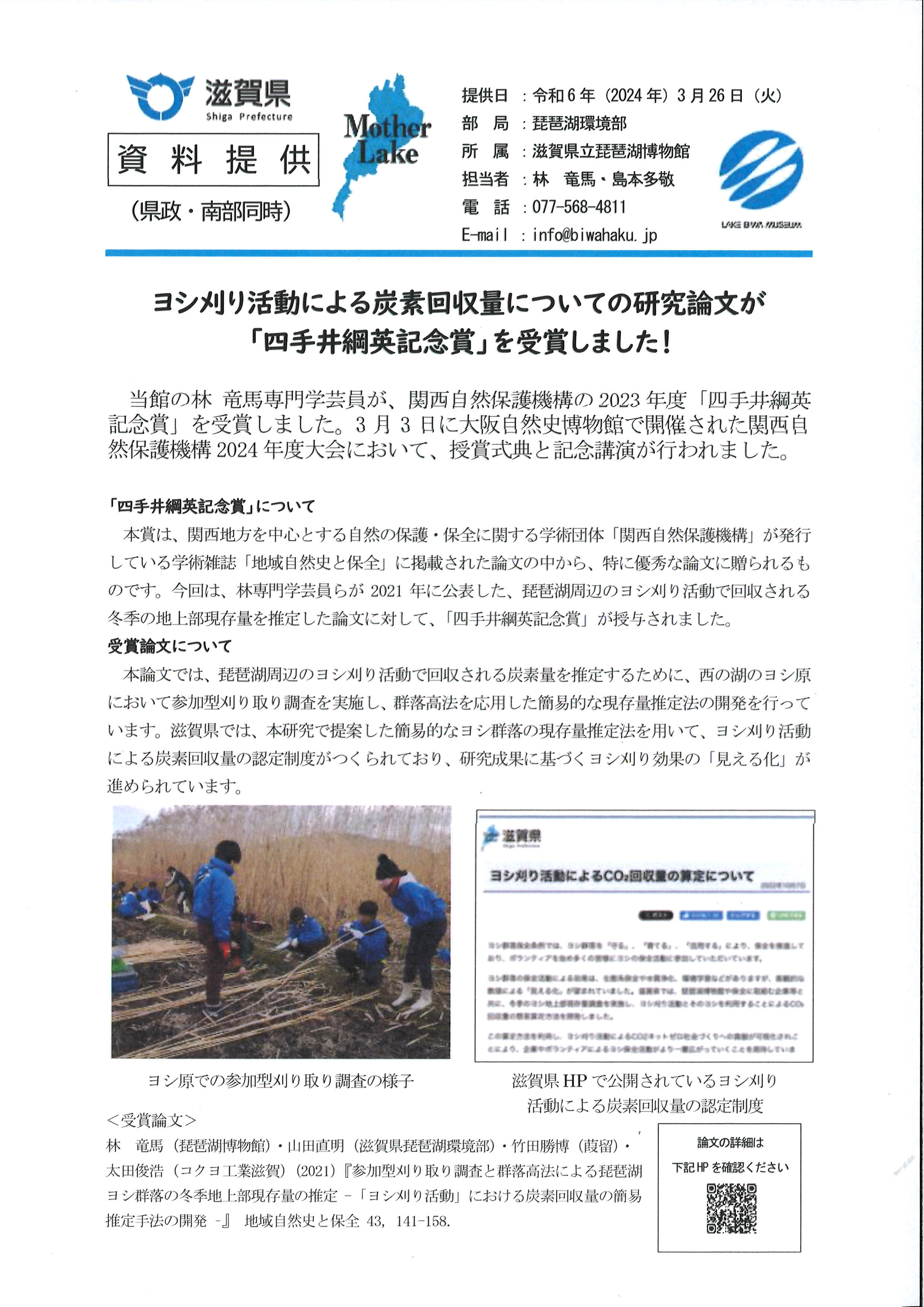

◆「参加型刈り取り調査と群落高法による琵琶湖ヨシ群落の冬季地上部現存量の推定

―「ヨシ刈り活動」における炭素回収量の簡易推定手法の開発―」

林 竜馬氏(滋賀県立琵琶湖博物館)(43巻2号掲載)

11:20~12:20 2023年度研究助成事業 受給者研究報告会

◆「イノシシによる掘り起こし攪乱が草原の植物群集にもたらす影響」

梅田 悠起(近畿大学大学院農学研究科)他

◆「慶野松原のナミキソウ個体群の現状と保全管理手法の提案」

谷口 みなみ(兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科)他

◆「生石高原の火入れ草原における希少植物の多様性維持機構の解明」

朝田 愛理(神戸大学大学院 人間発達環境学研究科)他

◆「ヨシに覆われた放棄ため池の刈り取り管理は水生生物群集の種多様性を回復させるか?」

鈴木 真裕(大阪公立大学大学院農学研究科)

(12:20〜 昼休み)

13:30 ~ 14:30 ポスター発表コアタイム(ポスター掲示:10:00~16:30)

14:30 ~ 16:30(17:00) シンポジウム「生物多様性地域戦略とOECM自然共生サイト(仮)」

2024年度の研究助成を、下記の要領で募集いたします。

多くの方からのご応募をお待ちしております。

【応 募 資 格】 KONC会員、あるいは会員を含むグループ

【助 成 対 象】 関西の自然保護・自然環境保全に関する調査研究

上記の課題について、

(1)次年度中には、ある程度のまとまりがつくような、現在計画中の調査研究

(2)現在継続中で、来年度中には、ある程度のまとめができそうな調査研究

(3)これまでの調査研究のとりまとめ

【助 成 金 額】 合計30万円程度 数件

【助 成 期 間】 単年度を原則とする

【募集締め切り】 2024年3月31日(日)必着(なるべくメール添付にてご応募ください)

【助成交付決定】 2024年4月中旬(運営委員会で選考します)

【研究成果の公表】 交付を受けた場合は、1年以内に会計報告と調査結果を報告(次年度総会での口頭発表及び簡単な報告書作成)していただくとともに、助成終了から2年以内に、会誌「地域自然史と保全」に投稿(原著論文、報告など種別は問わない)していただくことを義務としています。

【応募様式】申請用紙(ここをクリックしてください)

【送付先・問い合わせ先】 E-mail : konc@omnh.jp

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 大阪自然史センター気付

関西自然保護機構 事務局

Tel : 06-6697-6262 Fax : 06-6697-6306

【そ の 他】 これまでの助成実績はKONCホームページでご覧になれます。