�S�U�D�A���Q���̑J��

���{����k�����w�Z

�ؑ��@�i

�P�@�ɓ��哇�ΎR���o����̐A���Q������

�y���K�̂˂炢�z

�@�A���Q���̑J�ڂɂ��ẮA���S�N�Ƃ��������Ԃ�v���錻�ۂȂ̂ŁA���ۂɓ����A���Q����ǐՒ������Ď����邱�Ƃ͍���ł���B�����ŁA�����n��ɐ��������������킩���Ă���A���Q��������A���������ĕ��ёւ��邱�Ƃɂ���āA�Q���̑J�ڂ̗l���𐄑�����Ƃ������@���Ƃ邱�ƂŁA�����N����v����Q���J�ڂɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɁA����ꏊ�ɐA���������납��N�����A�Q�����`������n�߂����������_�Ő��m�ɒm�邱�Ƃ��d�v�ł���A���̓_�őJ�ڂ̌����Ώۂ́A���o�N��̂킩���Ă���n����R�Ύ��Ւn�E���̐Ւn�ȂǂɌ��肳���B���̎��K�ł́A�܂������A���̑��݂��Ȃ��n��ォ��n�܂�ꎟ�J�ڂɂƂ��Ȃ��āA���̌Q���̊������⏔�������ǂ̂悤�ɕω����Ă������ɂ��āA��ˑוF���ɂ���Ĉɓ��哇�ɂ����ďڍׂɒ������ꂽ�f�[�^�����Ƃɍl�@�����悤�Ƃ����B���̎��K�Ŏ��グ���ɓ��哇�̎O���R�́A�ŋ߂ł�1986�N�ɂ��Ȃ��K�͂ȗn�◬�o�����������Ƃ́A�L���ɐV�����B

�@

�y�������ʃf�[�^�ɂ��āz

�P�D���̃v�����g�̃f�[�^�́A��ˎ���1958�`1960�N�̒�������(�Q�l�����Q��)�Ɋ�Â����̂ł���A���ȏ��Ȃǂɂ��悭���p����Ă���B���_���ł͕��Ύ����̈قȂ�S�̎����ɕ��o�����n���̂��ꂼ��Q�`�R�n�_���A���v�X�n�_�̒����f�[�^������A�ꕔ�̒n�_�ɂ��Ă͖������ƂȂ��Ă��邪�A���K�v�����g�̍쐬�ɓ������Ă͂��ꂼ��̎������ɓT�^�I�ƍl������P�n�_���̌v�S�n�_��I�яo�����B�������A���Y���x�ɂ��Ă͌��_���ł͐G����Ă��炸�A���̌Q���̒������ʓ����Q�Ƃ��āA�M�҂��l�@�̂��߂ɐ����������̂ł��邱�Ƃ����f�肵�Ă��������B���̂悤�ȃf�[�^�̉����͂���Ă͂����Ȃ����ƂƂ��ᔻ�����邱�ƂƎv�����A���k�̗����������邽�߂Ƃ������Ƃł������������������B

�Q�D�u�A���}�v��u�J�ڂƓy��̔��B�̖͎��}�v�́A���_�����̐}�����ɂ��ĕM�҂��ꕔ���ς������̂ł��邪�A�Q���̒f�ʐ}�Ɠy��̒f�ʐ}�Ƃ͂܂������ʂ̐}�Ƃ��Čf�ڂ���Ă��邪�A��������������ɂ܂Ƃ߂��B�܂��A�u�`,�r���v�ɂ��Ă͌��_���ɌQ���̖͎��}���Ȃ��̂ŁA�M�҂����n�̊ώ@����(1986�N�̕��o�n���́A���Ό�15�N�o�߂���2001�N8���ɂ�����r���̏��)���Q�l�ɂ��Ȃ���A�������ĕ`�����B

�y�w����̗��ӓ_�z

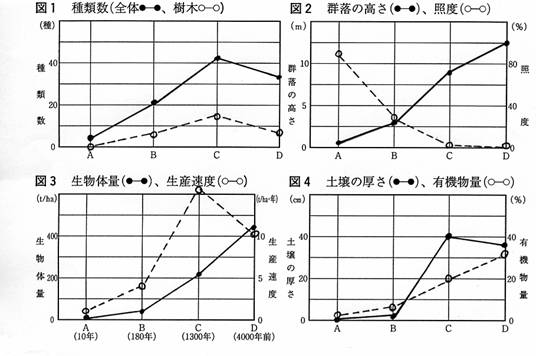

�P�D�}1�`4�܂ł͂�������܂���O���t��`���悢���A�}�̍����Ɂ��Ŏ������ځA�E���Ɂ��Ŏ������ڂ��Ƃ��Ď����Ă���B�O���t�쐬���ɂ́A�Q�{�̃O���t�������Ɠ_����A�����ƐԐ��̂悤�Ɏ��o�I�ɂ킩��₷���悤�ɋ�ʂ���悤�Ɏw������Ƃ悢�B

�Q�D�n�_�`�͉Ό��t�߂ŐA�����܂�ɐ�����r���ł���A�n�◬�o��10�N���o�߂��Ă��Ȃ��B�n�_�a�͗z������Ȃ��ؗтŁA���o��200�N�߂��Ȃ�n��ł���B�n�_�b��1270�N�]��o�߂����n��n�ŁA���Ȃ������������Ύ��Ɨ��t���̍����(������)�ł���B�܂��A�c�n�_�͕��o�N��͂͂����肵�Ȃ����A���̈ꕔ�̎Ў��Ɏc������X��(�����R�Ȃ�)�ŁA�����炭�O���R�̈ȑO�̕��Ő������ɓ��哇�̕�̂��Ȃ����ɐ��������ɑ��тɋ߂����̂ƍl������B

�R�D�܂��A���̗�ł͋ɑ��ɒB����܂ł�1000�N�ȏ�̔N����v���Ă��邪�A����͂ǂ�ȑJ�ڂɂł����Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��A�ɓ��哇���C�m�̌Ǔ��ł��邽�߂Ɏ�q�̋����������Ȃ����ƂƁA�n��Ȃǂ���n�܂�ꎟ�J�ڂł��邽�߂ł���B�R�Ύ��┰�̂̐Ւn����n�܂�J�ڂ̏ꍇ�́A�y��������ɓy�뒆�ɖ��y��ԂŎ�q��n�������c���Ă��邽�߂ɑJ�ڂ̐i�s�͑����A��ʂ�100�N�`���S�N�ŋɑ��ɒB������̂ƍl������B

�S�D���K�����ʓI�ɍs�����߂ɂ́A���ꂼ��̌Q�����ǂ�ȏ�Ԃł��邩���A���o�I�ɔc�������邱�Ƃ��]�܂����B���Ƃ��A�ɓ��哇�̃X���C�h��ʐ^(�����̋��ȏ���}���ނɂ����グ���Ă���)��O�����Č�����Ƃ悢�B

�y���ʁz

�y�l�@�z

���A��(�p�C�I�j�A�A��)

��q�͕��ɂ���ĉ����̌Q������^��Ă���B

�������ɑ������Ă������A�c�n�_�ł͌�������B

(����) ���Ԃ����قlj^��Ă����q�̎�ނ��������A�����悭�Ȃ�̂Ŏ�ސ�

�͑������Ă����B�������A��L�t���тɂȂ�ƁA�ѓ����Â��Ȃ��Ă���܂Ő�

�炵�Ă����z���A���͌͂�Ă��܂��B

�Q���̍����E�����̗ʂ́A�J�ڂ̐i�s�ƂƂ��ɑ������Ă����B

�@�@(����) �J�ڂ��i�ނɂ�āA�y�낪���B���ėL�@���ʂ������ĐA�����傫������ł���悤�ɂȂ邽�߁B

�����̗ʂ��������ɑ������Ă����̂ɑ��A���Y���x�͂b�n�_�Ńs�[�N�ƂȂ�c�n�_

�ł͌������Ă���B����́A��L�t���т̕����V��������������A�A���̑S�̂ɐ�߂�������튯(�t)�̊������ቺ���邽�߂ł���B

�ɑ�

�y�Q�l�z�ɓ��哇�ɂ�����ꎟ�J�ڂɂ���

�@ �ߋ��̑J�ڂƂ��̌���

�ɓ��哇���ŏ��ɊC�ʏ�Ɏp������킵���̂́A������100�`200���N�O�Ƃ����Ă���B���̌�A100�`200�N���ɔ����I�����J��Ԃ��A�ΎR�̂𐬒������Ă����B�A���Q���̑J�ڂ̌����ΏۂƂȂ镬�o�N�オ�͂����肵�Ă�����̂́A�����R�̃X�_�W�C�т��������Ă���ꏊ����4000�N�O�ƍł��Â��A���̌�A684�N�E1778�N�E1950�N�E1986�N�̂��ꂼ��̉ΎR�����ɂ�镬�o�����m���Ă���A�����̍��Z�����̋��ȏ��ł����グ���Ă���B�f�[�^�̏o�T�́A�ŐV��1986�N�̕��o�n��������āA��ˑוF���ɂ����1957�N����R�N�Ԃɂ킽���čs��ꂽ�������ʂɊ�Â������_��(�A�������G��17��3��)�ł���B

���̘_���ł́A�J�ڌn��desert(�����E�r��)��scrub(��ؗ�)���������t��Ύ��с���L�t���т̂S�i�K�ɕ����ċL�q����A�A���ȊO�ɂ��я��̌�������y������E�����̗ʂɂ��Ă��A�������Ȃ���Ă���A���{�̑J�ڌ����̒��ł��A��i�I�����I�ŋɂ߂ďd�v�Ȍ����ł���ƕ]������Ă���B

�A �J�ڏ����̗l���ɂ���

�M�҂́A2001�N8���ɓ��{���������S�����̌��n���C�ňɓ��哇��K��A���K�v�����g�ɂ���A���Q�����ώ@���邱�Ƃ��ł����B���ł��A1986�N���ɂ�����ΎR���o����̑J�ڏ����̐A�����ڂ����ώ@�E�������s���A���̌��ʂ̈ꕔ�͌������ɕ���(�ؑ� 2002)�B�ɓ��哇�̏����J�ڂ��ώ@�ł���Q���̑����́A�n��Ƃ����̂����܂ɑ͐ς����X�R���A�ƌĂ��ΎR�D��n��̔j�ЂȂǂ���Ȃ�͐ϕ��̏�ɐ��������A���ł���A���n���C�̎�S�҂ł�����A���Γ����A�����s���哇���Z�̋���(������)�ł������s�Δ��搶�̒�����(�s��2001)�Ȃǂ��Q�l�ɂ��āA���o��̑J�ڂ̌o�߂ɂ��ĉӏ������I�ɂ܂Ƃ߂Ă��������B

1) ����4�����A�n���ɒn�ߗނ��������A���̌�͑傫�ȍL����͌����Ȃ������B

2) ���Β���͍�������Ԃł������I�I�o���V���u�V�̊�����ꎞ�I�ɗ̗t���o�����A�W�P���ɂ́A�P�{���c���Ă��ׂČ͂�Ă��܂����B

3) ����8�����ɂ́A�X�R���A��Ƀn�`�W���E�C�^�h���ƃX�X�L�����肵�A���̔N�̏I��

��ɂ͔�x5���ɂȂ����B

4) ������R�N�����1990�N5���ɁA�n���ɏ��߂ăn�`�W���E�C�^�h�����B����

��A�͂�邱�ƂȂ��蒅���A���N���͑傫���Ȃ�A�����̎�q���U�z����悤�ɂȂ����B

5) ���̌�A�n�ߐA����R�P�A���͗n���̂Q�`15�����߂��Ԃ������A�C�^�h�����قړ�����x�܂ōL�����Ă���B�C�^�h���̌Q���͗l�X�ȃT�C�Y�̃p�b�`��ƂȂ��Ă���B

6) �C�^�h���̊����傫���Ȃ�ɂ�āA���Ƀn�`�W���E�X�X�L���A����Ɏ��X�Ƒ��̐A�����蒅���A��x�E����E��ސ��Ƃ��ɑ��債�Ă������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y�Q�l�����z

Tezuka�CY�D�C(1961)�@Development�@of�@vegetation�@to�@soil�@formation�@in�@the�@

volcanic�@island�@of�@Oshima�CIzu�CJapan�DJap�DJourn�DBot.17;371-402

�g�Ǘ��v(1961)�@�����ѕی�Ƃ��̐��ԓI�Ӌ`�D���{���Ԋw��D6�G102-107

���c�@�^��(1977)�@�Q���̑J�ڂ��̋@�\�D�A�����Ԋw�u��4�D���q���X�D

�s�Δ�(2001) �A���J�ڂ̓R�P����n�܂�H�|�哇�̐A���J�ڂ���|.��`.55(2)�F10-13.

�I��j�N(2001)�@�ΎR�J�ڏ������ԂɊւ��錤��.���{���Ԋw�.51���F13-22.

�ؑ��i(2002)�@�J�ڂɂ��Ăǂ̂悤�ɋ����邩.�������猤���.

�Q�@�L�쉺����̔×����̐A���Q������

�y���K�̂˂炢�z

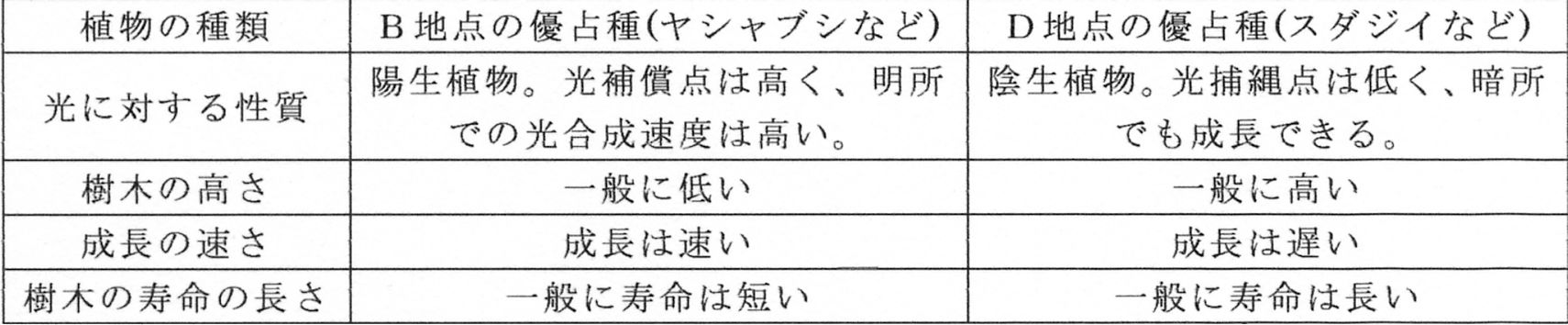

�@�Q���J�ڂ̋�̗�Ƃ��āA�͐�̔×��Ō`�����ꂽ���ϒn�̒����f�[�^�����ƂɁA��Ƃ�ʂ��đJ�ڂ̉ߒ��Ő��炵�Ă���A���̎�ނ��ǂ̂悤�ɕω����Ă��������A�X�т̊K�w�\���Ɗ֘A�Â��Ȃ��痝�������悤�Ƃ����B�������ʂP�̈ɓ��哇�̗�ł́A�J�ڂɂƂ��Ȃ�����������̗ʂ̕ω��Ȃǂ̗ʓI�ȕω�����Ɏ��グ�����A�����ł́A��g���̕ω��𒆐S�ɂ��đJ�ڂɔ��Ȃ��āA�Q�����\�����Ă���A���̎�ނ��ǂ̂悤�ɕω����Ă�������m��A���̂悤�ȑJ�ڂ̂����݂ɂ��Ă��l�������悤�Ƃ����B

�P�D�J�ڂ̉ߒ��ŐA���̎�ޑg�����ω�����B���̍ہA���ؑw�̗D��킪�ڂɂ����A���w�̐A��������ɕω����āA�����̎�ԋ����̌��ʐX�тɗD��킪���܂邱�ƁB

�Q�D�J�ڂ̏����̗��n�ɐN���ł���̂́A���������U�z���镗�U�z��q�ŁA���̎��ɐi������̂͒��Ȃǂ��H�ׂāA���ƂƂ��ɎU�z������ʎ��ł��邱�ƁB

�R�D�A������Ȃ�ɑ��т���������܂łɂ́A���S�N�ȏ�̔N�����K�v�ł��邱�ƁB

�@

�y�������ʃf�[�^�ɂ��āz

�@���̃f�[�^�́A���m�������鍂���w�Z(����)�̋��������Ă���ꂽ�q������A���m�������̖L�여��Ɩؑ]�여��̑����̐V�c�Q�ōs�Ȃ����Q�������̌��ʂɊ�Â����̂ł���B�L�쉺����ɂ͕��S�`�W�����ʼn��s����15�����̉��ϒn������A���K�͂ł͂��邪�A�����N��̈قȂ�50m�~50m���x�̐X�т������_�݂��Ă����ɁA�����̑|���Ȃǂ̎��������܂肳�ꂸ�Ɏ��R�ɕ��u����Ă���X���������A�J�ڂ̒����ɓK���Ă���Ƃ����B

�@�������ʂ�1953�N�ɐA�����Ԋw��ɔ��\���ꂽ���̂ł��邪�A���_�����Q�Ƃł��Ȃ������̂ŁA���c�^�ҁu�}���A�����Ԋw�v�́u��S�� �A���Q���̑J�ځv(p.129�`188)�Ƃ��āA�q�������炪���M���ꂽ���Ɉ��p����Ă���\���ꕔ�폜���ς������̂��A�{���K���ɗp�����B���̋��ȏ���}���Ȃǂł́A�傫��������Ă�����̂��������邪�A�{���ł͂ł��邾�����T�ɒ����ɔN�オ�d������n�_��o���p�x�̏��Ȃ���ނ���������ɗ��߂Ă���B

�y�w����̗��ӓ_�z

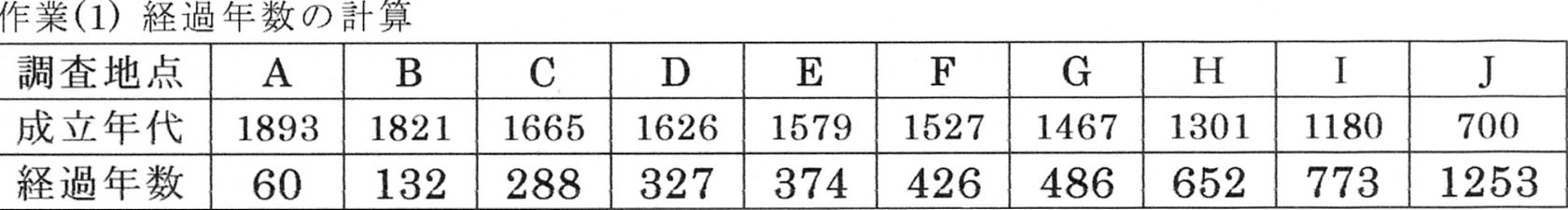

�P�D���(1)�ł́A�×���̌o�ߔN���i1953�N�|�����N��j���v�Z���A�\���ɋL������B

�@�@���̂Ƃ��A�Q���̐����N���Â����̂قǁA�×������ł��Ă���̔N���������A�J�ڂ��i��ł��邱�ƂɂȂ�B���̌Q�������͗R�����킩���Ă���_�Ђ̎Ў��тōs�Ȃ�ꂽ���̂ŁA�����͔×��������ď㗬����^�ꂽ�엀�ȓy�����͐ς����ꏊ���A�V�c�Ƃ��ĊJ�����Ă����ɏW�����`�������ƁA�K���_�Ђ������A�_�Ђ̋����̒���̐X�͕ی삳��Ă������߁A�������猻�݂܂ł̑J�ڂ̉ߒ����킩��̂ł���B���̃O���t�̉����͖{���͔×���̌o�ߔN�����Ƃ�ׂ��ł��邪�A�O���t�̏����₷�����l���āA���Ԋu�ɂ��Ă���B

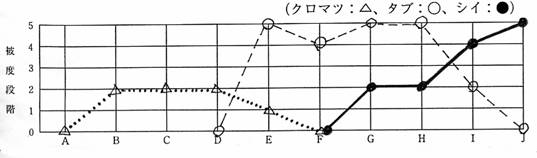

�@�Q�D���(2)�́A���ؑw�̂R��ނ̎��ɂ��Ĕ�x�̕ω���܂���O���t�ŕ\���Ƃ����ۑ�ł���B�w�����ꂽ�L���Ńv���b�g���āA���͎����E�j���E�_���Ȃǂɕ�������A�F��ς����肷��Ƃ悢�B�Ȃ��A��x���O�̒n�_�ɂ��Ă����ׂăv���b�g����ƌ��ɂ����Ȃ�̂ŁA�O�̍ŏ��ƍŌゾ�����v���b�g����̂��悢���낤(���ʗ�Q��)�B

�@�R�D���(3)�͈����ؑw�ƒ�ؑw�̊e����̏o��������\���ɋL�ڂ����悤�Ƃ�����̂ł��邪�A���ؑw�����B���������ɁA���̉��w�̈Â������ł����炵�Ă����́A�A���A���ł��邱�Ƃ��l������B����ɑ��āA���ؑw���܂����B���Ă��Ȃ��J�ڏ����ɂ̂ݏo�����Ď���Ɍ������Ă��܂���͗z���A���ł���B���{�w�ɂ��Ă����l�ł���B

�@�S�D���̕\���̎�̑����͑��{���ɐ�������Ɨt���т̎�v�\����ł���̂ŁA�햼���o��������K�v�͂Ȃ����̂́A�w�Z��߂��̌����E�G�ؗтȂǂŎ����ɐG��邱�Ƃ��܂������A�}�ӂ�C���^�[�l�b�g�ȂǂŌ������āA�ǂ�ȐA�����������Ă����Ƃ�藝�����[�܂�B

�@�T�D�X�т̊K�w�\����Q�������ɂ������x�̑���@�ɂ��ẮA���Ƃł��łɐ�������Ă��邱�ƂƎv�����A�܂��̏ꍇ�͂����ŎQ�l�}��p���Đ�������Ƃ悢�B

�@�U�D��q�U�z�^�͐A���̐����^�̈�ł��邪�A���ȏ��ł͂��܂�G����Ă��Ȃ��B���U�z�͕����ʂ�A���т̂���^���|�|�ɑ�\�����A���Ɏ�q�������邱�Ƃʼn������܂ŎU�z�ł�������ł���B���ł��}�c��J�G�f�͗��̂����q�������A���Ŕ�U����B�����U�z�͎h��S�t�Ȃǂœ����̑̂ɕt��������A�ʓ������邽�ߒ��ȂǂɐH���āA���ƂƂ��ɂ��������ɕ��z���L���邱�Ƃ��ł�����̂ł���B����ɑ��A�d�͎U�z�͂����������邾���œ��ʂȎU�z�̂��߂̎�i�������Ȃ���q�������B

�y���ʗ�z

���(1) �o�ߔN���̌v�Z

��Ɓi�Q�j���ؑw�̎���̔�x�̕ϑJ

���(3)�@�����E��ؑw�ƁA���{�w�o����̕ϑJ

�y�l�@��z

�N���}�c���^�u���X�_�W�C�A�ɑ��@

���U�z�������U�z���d�͎U�z

�����A�������炵�Ă��Ȃ��×����ɍŏ��ɐN���ł���̂́A��蒷�������U�z�ł���

���U�z��q�ł���B

�N���}�c�͗z���Ȃ̂ŁA�Ɠx�̒Ⴂ�я��ɂ͐���ł��Ȃ��B

�A�J���K�V���E�X�X�L�E�`�K��(�����ɏo�����Č�ɏ��������)

�y�Q�l�����z

�q�����A1953�A���ϕ���ɂ�����^�u�т̔��B�A�A�����Ԋw��A�R�F12�P�|127

�q�����A1964�A���C�n�A���̓��ԁ|�Ƃ��ɑ䕗�Q�Ƃ̊W�A���s����w�w�ʘ_���@

�q�����A1969�A�A���Q���̑J�ځA�u���c�@�^�ҁ@�}���E�A�����Ԋw�@��S��(p.129�`188)�v�A���q���X