戝嶃晎崅摍妛峑惗暔嫵堢尋媶夛

傾僒僈僆偺戝婥墭愼旐奞挷嵏幚巤梫椞

- 旐奞偺娤嶡曽朄乣梩偺僆僉僔僟儞僩旐奞

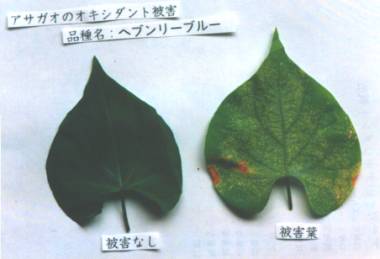

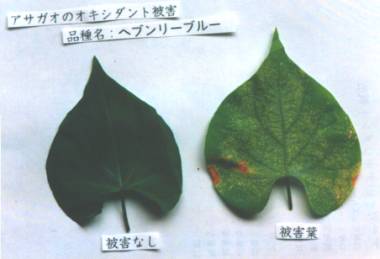

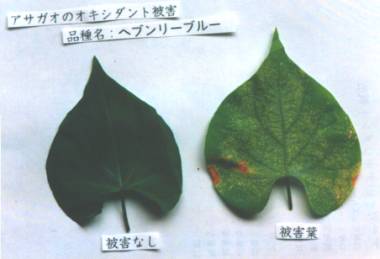

旐奞偺徢忬傗摿挜僆僉僔僟儞僩偺旐敋偺掱搙偑掅偄偲偒偼丄偦偺擔偺梉崗偐梻挬偵梩偺昞懁偺梩柆娫偵悈怹忬徢忬乮悈偵怹偟偨傛偆偵傗傗擹墢怓偵曄傢傞乯偑惗偠丄俀乣俁擔偡傞偲敀偄斄揰偵曄壔偡傞丅傗傗崅擹搙偺僆僉僔僟儞僩傪庴偗傞偲丄梩偺昞柺偺梩柆栤偺偐側傝峀偄晹暘偑悈怹忬徢忬傪惗偠丄梩怓偼奃敀怓偵曄傢傞丅侾擔屻丄婞柆栤偺堦晹偼崟宖怓偵曄怓偟丄偙傟偑彊乆偵奼戝偟偰崟妼怓斄摨巙偑崌懱偟偰戝宆偺妼怓斄偲側傝丄偦偺晹暘偑扙棊偟巒傔傞偙偲傕偁傞丅埲忋偺徢忬偼僗僇乕儗僢僩僆僴儔偱娤嶡偝傟偨傕偺偱丄僿僽儞儕乕僽儖乕偱偼偼偭偒傝偟偨揰忬偵偼側傜偢丄彮偟傐傗偗偨姶偠偵側傞丅傑偨丄挷嵏帪偵偼敀斄偲妼怓斄偲偑崿嵼偟偰娤嶡偝傟傞偑丄慜幰偺傎偆偑傛傝怴偟偄旐奞傪斀塮偟偰偄傞丅

- 娤嶡寢壥偺婰榐偵偮偄偰

- 帪婜亅杮梩偑10枃埲忋偵側偭偰偐傜丄娤嶡傪奐巒偡傞丅俆寧忋弡偵庬巕傪傑偄偨応崌偼俇寧拞弡崰偐傜娤嶡傪巒傔丄栺侾儢寧娫偼宲懕偡傞丅壜擻偱偁傟偽丄壞婜媥壣拞傕峴偆傕偺偲偡傞丅傑偨丄俇寧拞弡偵庬巕傪傑偄偨応崌偼俈寧拞弡偐傜丄俉寧拞弡偵傑偔偲俋寧忋弡偐傜娤嶡偑壜擻偱偁傞丅

- 昿搙亅侾乣俀廡栤偵侾搙偼婰榐偡傞丅奺峑偺幚忬偵墳偠偰悘帪娤嶡偡傟偽傛偄丅

- 挷嵏帪崗亅壗帪偱傕傛偄丅壜擻側傜丄枅夞摨偠帪崗偲偡傞丅乮椺偊偽丄俋乣10帪乯

- 娤嶡偡傞屄懱悢亅尨懃偲偟偰俀姅偢偮偲偟丄偦傟埲忋偼梊旛偲偡傞丅傕偪傠傫丄懡偄傎偆偑傛偔丄偦偺応崌偼暯嬒抣傪媮傔傞丅

- 婰榐亅暿巻偺條幃偱壓婰偺崁栚偵偮偄偰婰榐偡傞丅

嘆挷嵏擔帪 嘇揤岓 嘊挷嵏屄懱斣崋嘋慡梩悢 嘍斵奞梩悢偲掱搙乮偙偺応崌偼丄慜夞偺娤嶡偱旐奞偑惗偠偰偄偨梩偼彍偔丅偦偺偨傔偵丄旐奞傪婰榐偟偨梩偼儅僕僢僋僀儞僉偱亊報傪偮偗偨傝丄偦偺梩偺偮偄偰偄傞偮傞偵乽傂傕乿傪傑偄偨傝偡傞偲傛偄丅嘐旐奞忬嫷乮壜擻側傜嘑梩埵枅偺旐奞

嘒婰榐幨恀乯

- 巁惈塉偵傛傞壴偺旐奞乣旐奞偺摿挜偲徢忬

奐壴拞偺崀塉偵傛傝傾僒僈僆偺壴曎偵曄怓偑惗偠傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅傾僒僈僆偺壴曎偵墭愼偝傟偨塉揌偑棴傑傞偲偦偺晹暘偩偗偑斍揰忋偵曄怓偡傞偺偑晛捠偱偁傞偑丄傂偳偄偲偒偵偼慻怐偺堦晹偑夡傟偰丄崟偢傫偩妼怓偵尒偊傞傛偆偵側傞偙偲偑偁傞丅曄怓偺掱搙偼條乆偱丄愒怓偺壴偑僸儞僋偵側偭偨傝丄恀偭敀偵昚敀偝傟偰偄偨傝偡傞丅奐壴拞偵偢偭偲塉偑崀傝懕偄偰偄傟偽丄曄怓偑傢偐傝偵偔偄偙偲傕懡偔丄塉偑忋偑偭偰偐傜屻偵塉揌拞偺暔幙偑擹弅偝傟偨傝丄偝傜偵戝婥拞偺墭愼暔幙偑梟偗崬傫偩傝偡傞偙偲傕偁傞偐傕偟傟側偄丅偨偩偟丄傑偩旐奞偺尨場傗曄怓偺儊僇僯僘儉偵偮偄偰偼晄柧偺揰傕懡偔丄崱夞偺挷嵏傕梊旛揑側傕偺偲峫偊偰偍偄偰偄偨偩偒偨偄丅

- 娤嶡曽朄偲寢壥偺婰榐

- 帪婜亅傾僒僈僆偑奐壴傪巒傔偰偐傜丄柧偗曽偐傜屵慜拞偵偐備偰塉偑崀偭偨擔偵娤嶡偡傞丅奺峑偺幚忬偵墳偠偰壗夞偱傕寢峔偱偡丅婜娫偼奐壴拞側傜偄偮偱傕傛偄丅

- 娤嶡帪崗亅偱偒傞偩偗丄枅夞摨偠帪崗偵娤嶡偟偨偄乮偨偲偊偽丄俋乣侾侽帪乯丅慡峑偺娤嶡帪崗偑摨偠側傜丄崀塉偺忬懺偑傎傏摨偠偲峫偊傜傟傞偺偱丄晎壓偱偺寢壥傪斾妑偟傗偡偄偲巚傢傟傞丅

- 娤嶡偡傞屄懱悢亅奺昳庬俀姅偢偮丅壴偼偦偺擔偵奐壴偟偨傕偺偡傌偰丅

- 婰榐亅暿巻偺婰榐梡巻偵丄壓婰偺崁栚偵偮偄偰婰榐偡傞丅

嘆挷嵏擔帪 嘇揤岓 嘊塉偺検偲巭傫偩帪崗嘋奐壴悢 嘍旐奞壴悢 嘐曄怓偺掱搙嘑偦偺懠

- 嫵幒偱傾僒僈僆偺壴偵巁傪揌壓偟偰曄怓偡傞條巕傪尒偣傞偺傕僀儞僷僋僩偑偁偭偰傛偄丅