平成17年2月9日掲載

奈良公園における糞食性コガネムシ類の研究

発表:高津高校生物研究部

岸本光樹 阿達七海 前田雄一 西口隼人 三枝美晴

(顧問 中根將行 金重美代)

序

奈良公園内には多数のシカが生息している。

さて、このシカの糞はどのように処理されるのだろうか。

実はこれは、様々な種類の虫、菌類、微生物などによって分解され、やがて土に還るのである。

我々高津高校生物研究部はこの『分解屋』、特に糞食性コガネムシ類の生態について興味を持った。

彼らは直接シカなどの動物の糞を餌にする、いわば『第一次分解屋』である。

一体この虫たちはどんな食性を持ち、どんな場所に多く生息するのだろうか?

以下の研究では、主にこの疑問に焦点を当てて考察していきたいと思う。

ところで、糞食性コガネムシ類ってなんだろう?

調査方法

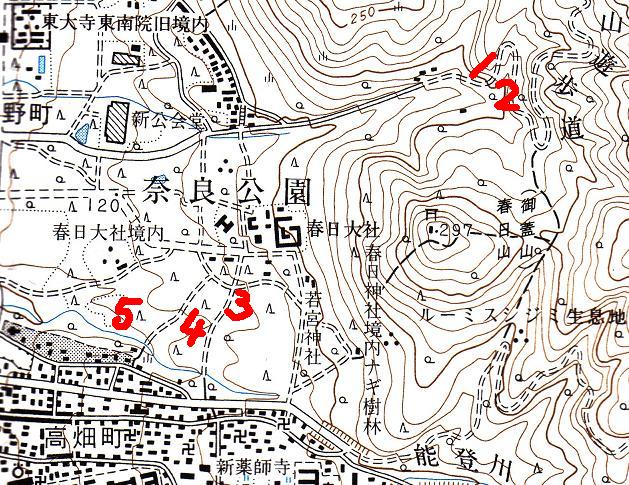

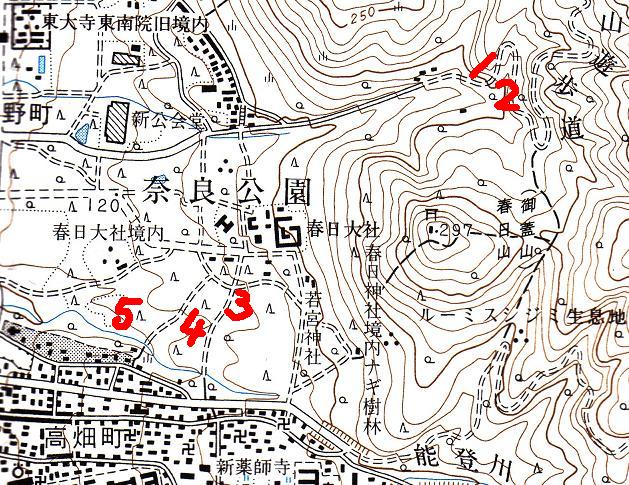

糞食性コガネムシ類の生態を研究するため、奈良公園内の山中2ヶ所(図の1と2)、

林中(図の3)、

林と芝生の境界(図の4)、芝生(図の5)の計5ヶ所それぞれの地面に、

6種類の餌(腐らせた鶏頭、新鮮なままの鶏頭、腐らせたシイタケ、新鮮なままのシイタケ、イヌ糞、ゾウ糞)

を入れた紙コップと、対照として餌を何も入れない空の紙コップ、計7個の紙コップトラップを設置した。

このトラップを一晩放置して虫を捕獲し、場所・餌による個体数の差を比較した。

(調査期間:2004年 7月17日〜7月18日)

トラップ設置場所

|

|

↑

今回使用したトラップ。このような感じで土に埋めます。 |

↑

左の写真の模式図です。 |

結果

結果は以下の表の通りである。

表中の斜線はシカなどの被害によってデータが得られなかったもの、0は糞虫が一頭もかからなかったものである。

ただし、腐らせたシイタケ、新鮮なままのシイタケ、空には糞虫が一頭もかからなかったため表から省略している。

また、林と芝生の境界(図の4)に仕掛けたものは、シカなどの被害によってデータが得られなかったため、

これも表から省略した。

考察