【3月11日(日)】自然観察会「芥川緑地のコケ」

あくあぴあの周辺の生える、ごくごく普通のコケを観察し、採集した後、顕微鏡で観察しました。コケは町中のどこにでもある身近な植物ですが、普段は意識することがほとんどありません。部屋でコケがどういう植物なのかを聞いたあと、芥川緑地へ出て観察しました。

芥川緑地の木に生えるコケを観察。

子ども達は先生の解説よりもコケ探しに夢中。

木の幹にはゴチャっとたくさんのコケが生えています。

今日覚えてほしいコケは、タチヒダゴケ、ヒナノハイゴケ、サヤゴケの3種類。

移動して、壁につくジンガサゴケを観察。

胞子を出す「さく」が伸びてきています。

館内で、コケを使った鳥の巣も観察。

コケはいろいろな生物とかかわり、生態系を形成する一員です。

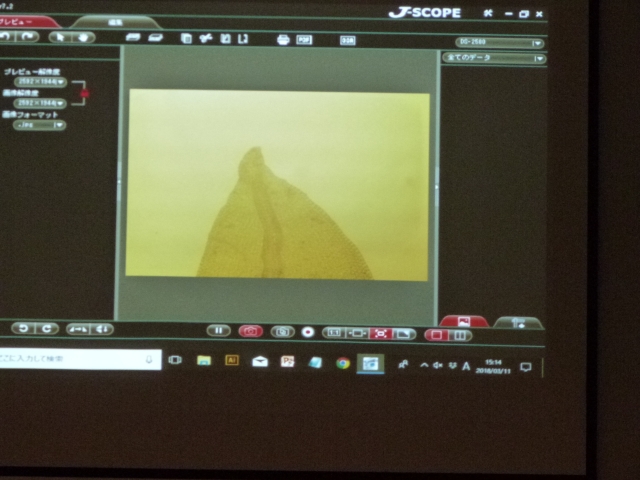

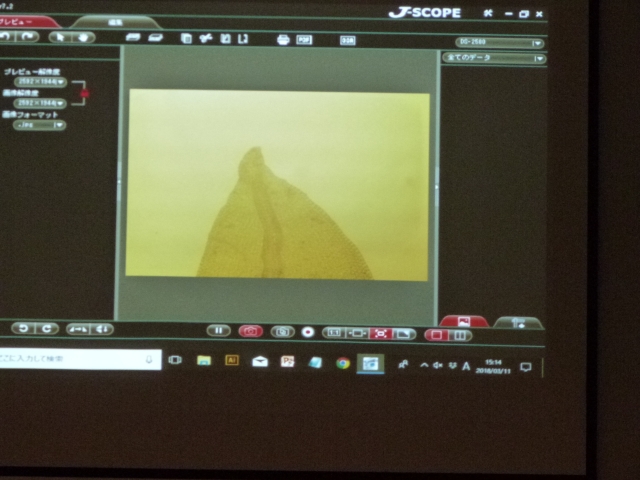

子どもの参加者が多かったので、今年は講師が顕微鏡を調整して拡大したものを見てもらいました。

先生の机にならぶいろいろな機械。

光学顕微鏡で拡大したタチヒダゴケの細胞。

芥川緑地の木に生えるコケを観察。

子ども達は先生の解説よりもコケ探しに夢中。

木の幹にはゴチャっとたくさんのコケが生えています。

今日覚えてほしいコケは、タチヒダゴケ、ヒナノハイゴケ、サヤゴケの3種類。

移動して、壁につくジンガサゴケを観察。

胞子を出す「さく」が伸びてきています。

館内で、コケを使った鳥の巣も観察。

コケはいろいろな生物とかかわり、生態系を形成する一員です。

子どもの参加者が多かったので、今年は講師が顕微鏡を調整して拡大したものを見てもらいました。

先生の机にならぶいろいろな機械。

光学顕微鏡で拡大したタチヒダゴケの細胞。

日時

2018年3月11日(日) 13:30~15:30

講師

道盛正樹さん(認定NPO法人大阪自然史センター理事)

場所

芥川緑地

参加者

30人