- ≪あくあぴあブログがお引越ししました(2021年4月21日付)≫ - おしらせ -

- もぐもぐタイム コイをYoutubeにアップしました - おしらせ -

- 子どもワークショップ「芥川のでっかい鳥」 報告 - 過去のイベント -

- イベント中止のお知らせ - おしらせ -

- 【3月20日(土・祝)】 工作教室「バードセイバー(野鳥の衝突防シール)づくり」 - 過去のイベント -

- ≪雨天中止≫【3月21日(日)】 あくあぴあクラシックコンサート - 過去のイベント -

- 【3月7日(日)】 自然観察会「コケ調べ観察のポイント」 報告 - 過去のイベント -

- 2階女子トイレ修繕工事による使用中止について - おしらせ -

- 【2月27日(土)】 講座「自然を守るために私達ができること」 報告 - 過去のイベント -

- 自然工作教室を再開します - おしらせ -

2018年02月20日

ツイッター始めました

2018年02月07日

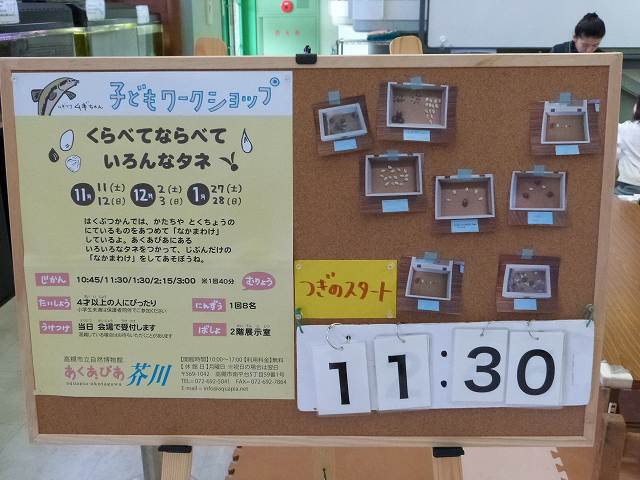

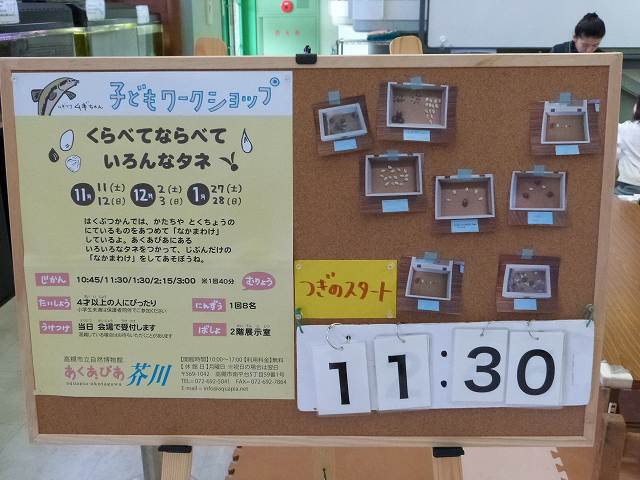

【11月11日(土)、12日(日)、12月2日(土)、3日(日)、1月27日(土)、28日(日)】子どもワークショップ「くらべてならべて いろんなタネ」終了しました。

2018年01月31日

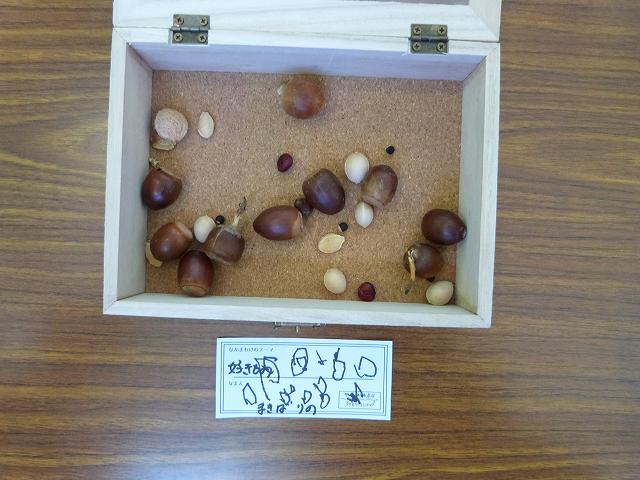

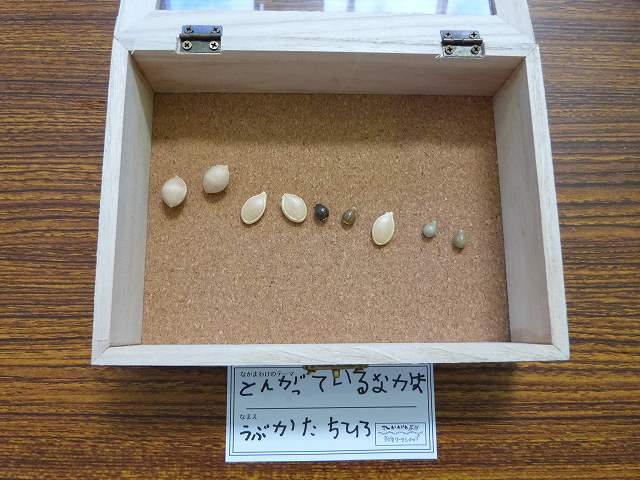

11月から1月までの子どもワークショップは、いろいろなタネを使って「なかま分け」をして遊びました。

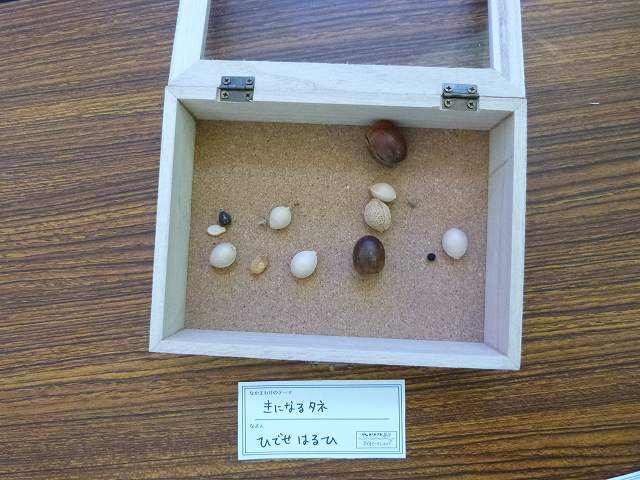

今回用意したタネは30種類以上。

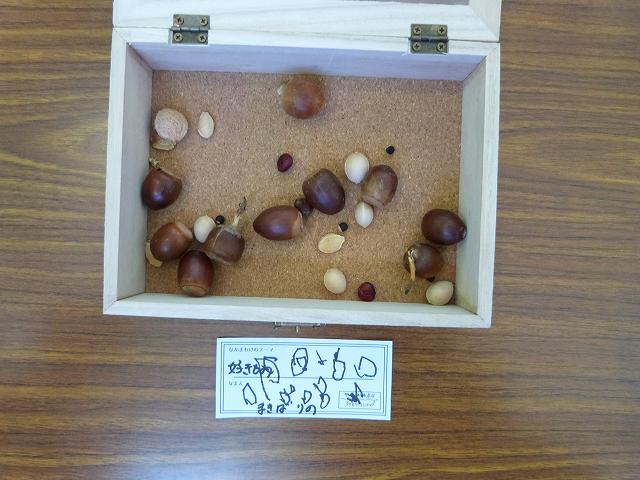

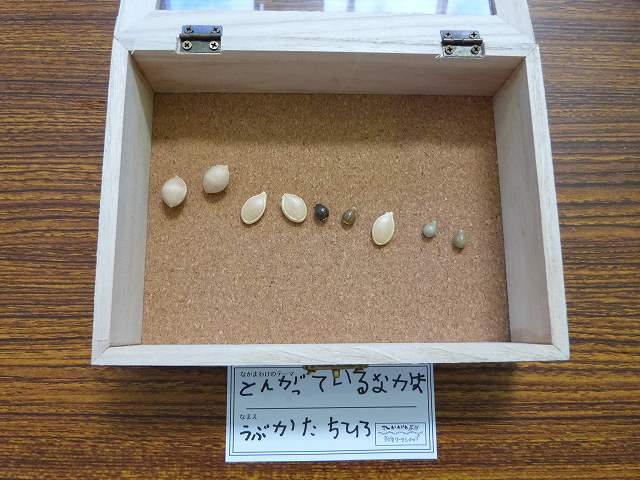

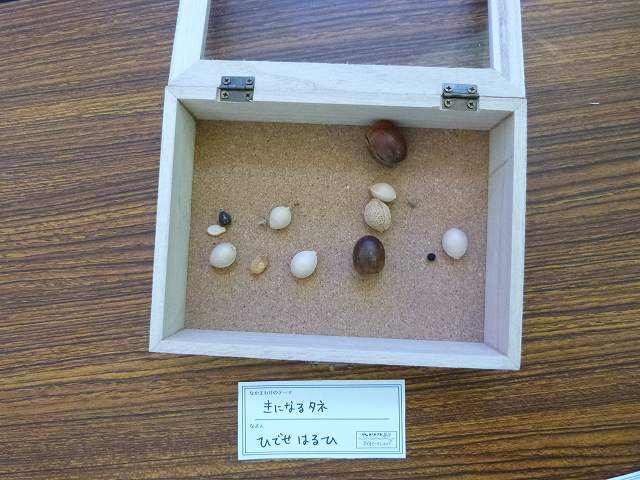

一つ一つのタネをよーく見てみると、丸いのやつやつやしたもの、茶色っぽいもの、白っぽいもの、模様のあるものなどなど、どれもとても面白いです。

それを、自分の決めたテーマでなかま分けしました。

博物館では、いろいろな展示物を「なかまごと」に展示しています。

そんな話もすこししました。

子どもワークショップに参加してくれた子が、おうちでも自分の持っている貝を使って「なかま分け」して遊んだよ、と教えてくれました。

とっても嬉しかったです。

身の回りの物をつかって、また遊んでみてね。

はじめに「なかまわけ」のおはなしをするよ。あくあぴあにならんでいるものは、なかまごとにならべてあるんだ。

おはなしのあとは、タネをつかってじぶんのルールで「なかまわけ」をしてあそぶよ。木のはこにならべてみようね。

できあがり!どんなふうになかまわけしたかな?

みんなの作品は、写真にとって1階企画展コーナーに展示しました。

今回用意したタネは30種類以上。

一つ一つのタネをよーく見てみると、丸いのやつやつやしたもの、茶色っぽいもの、白っぽいもの、模様のあるものなどなど、どれもとても面白いです。

それを、自分の決めたテーマでなかま分けしました。

博物館では、いろいろな展示物を「なかまごと」に展示しています。

そんな話もすこししました。

子どもワークショップに参加してくれた子が、おうちでも自分の持っている貝を使って「なかま分け」して遊んだよ、と教えてくれました。

とっても嬉しかったです。

身の回りの物をつかって、また遊んでみてね。

はじめに「なかまわけ」のおはなしをするよ。あくあぴあにならんでいるものは、なかまごとにならべてあるんだ。

おはなしのあとは、タネをつかってじぶんのルールで「なかまわけ」をしてあそぶよ。木のはこにならべてみようね。

できあがり!どんなふうになかまわけしたかな?

みんなの作品は、写真にとって1階企画展コーナーに展示しました。

日時

11月11日(土)、12日(日)、12月2日(土)、3日(日)、1月27日(土)、28日(日) 10:45、11:30、13:30、14:15、15:00

場所

あくあぴあ2階展示室

参加数

191人

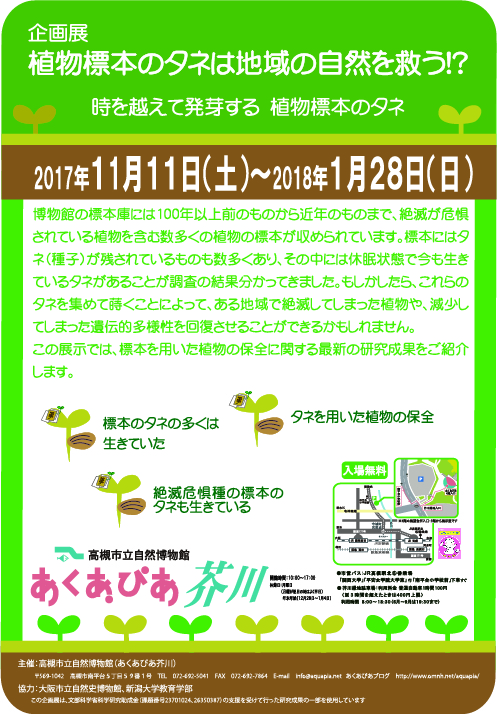

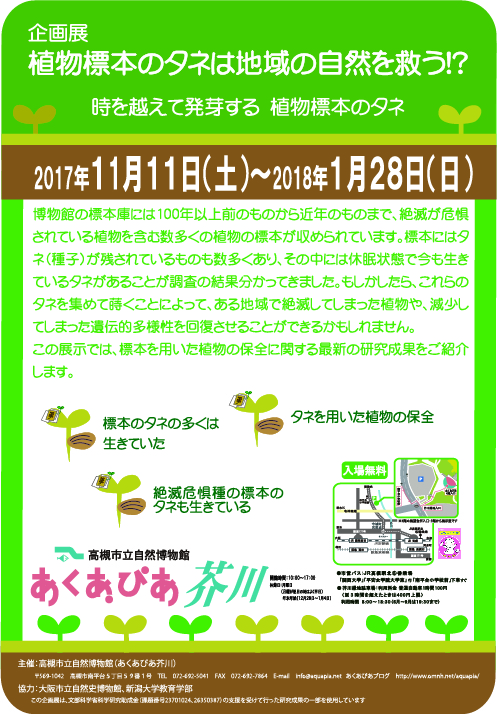

【11月11日(土)~1月28日】企画展「植物標本のタネは地域の自然を救う!?」終了しました

2018年01月29日

植物標本に残されたタネは長い年月がたっても休眠して生きていることがあります。

標本を用いた植物の保全に関する展示を行いました。

※巡回展として広報しましたが、あくあぴあの企画展として展示します。

ポスターは画像をクリックしてください(PDF)

プレスリリースは こちら(PDF)

標本を用いた植物の保全に関する展示を行いました。

※巡回展として広報しましたが、あくあぴあの企画展として展示します。

ポスターは画像をクリックしてください(PDF)

プレスリリースは こちら(PDF)

日時

2017年11月11日(土)~2018年1月28日(日)

場所

あくあぴあ芥川1階企画展スペース

【1月14日(日)】自然観察会「バードウォッチング」

2018年01月14日

寒い日でしたが風がなく天気は穏やかだったので、ゆっくりとバードウォッチングを楽しむことができました。歩いて15分ぐらいの距離を2時間かけてゆっくりと移動しながら、33種の鳥が観察できました。

芥川緑地でツグミやカワセミなどを観察

終わるころには双眼鏡も使えるようになりました

ジョウビタキを見ました。

カワセミを何度も見ました。飛び込んで魚をとるところも見れました。

工事中のところにサギが集まっていました。ゴイサギは忍者のように見つけにくいところに潜んでいました。

観察できた鳥:

カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オナナガモ、ハシビロガモ、ハイタカ、バン、オオバン、イカルチドリ、イソシギ、キジバト、ドバト、カワセミ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、ツグミ、アオジ、カワラヒワ、イカル、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス

以上、33種

芥川緑地でツグミやカワセミなどを観察

終わるころには双眼鏡も使えるようになりました

ジョウビタキを見ました。

カワセミを何度も見ました。飛び込んで魚をとるところも見れました。

工事中のところにサギが集まっていました。ゴイサギは忍者のように見つけにくいところに潜んでいました。

観察できた鳥:

カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オナナガモ、ハシビロガモ、ハイタカ、バン、オオバン、イカルチドリ、イソシギ、キジバト、ドバト、カワセミ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、ツグミ、アオジ、カワラヒワ、イカル、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス

以上、33種

日時

2018年1月14日(日) 13:30~15:30

講師

高田みちよ(当館主任学芸員)

場所

あくあぴあ芥川周辺

参加者

36名

うどんげの花

2018年01月02日

無視!

2018年01月02日

ファミレス?

2018年01月02日

冬の鴬

2018年01月02日

道での遭遇

2018年01月02日