- ≪あくあぴあブログがお引越ししました(2021年4月21日付)≫ - おしらせ -

- もぐもぐタイム コイをYoutubeにアップしました - おしらせ -

- 子どもワークショップ「芥川のでっかい鳥」 報告 - 過去のイベント -

- イベント中止のお知らせ - おしらせ -

- 【3月20日(土・祝)】 工作教室「バードセイバー(野鳥の衝突防シール)づくり」 - 過去のイベント -

- ≪雨天中止≫【3月21日(日)】 あくあぴあクラシックコンサート - 過去のイベント -

- 【3月7日(日)】 自然観察会「コケ調べ観察のポイント」 報告 - 過去のイベント -

- 2階女子トイレ修繕工事による使用中止について - おしらせ -

- 【2月27日(土)】 講座「自然を守るために私達ができること」 報告 - 過去のイベント -

- 自然工作教室を再開します - おしらせ -

ハグロトンボしらべ隊 第7回調査

まずはとんぼ池に行きました。7匹しかつかまえられず、とても少なかったです。次に西之川原橋から川に入り、上流に向かいながら調査しました。台風で増水した影響で、石や砂が多くて、ハグロトンボが少なかったです。最後に「美人の湯」から流れる水路を調査しました。オスとメスでペアになって交尾しているハグロトンボが目立ちました。

午後は西之川原橋から下流に向かって調査しました。正恩寺橋までの間は草が少なくて、ハグロトンボが少なかったです、正恩寺橋から水道橋までの間は、草が多くてハグロトンボがたくさんいました。最後に西山川を調査しました。20mぐらいの狭い範囲にびっくりするぐらいたくさんいました。

午前と午後の調査で、合計148匹のハグロトンボをつかまえることができました。

調査隊隊員 H.F

企画展関連講座「生物多様性って何?~生物多様性とは?外来種とは?」

生物多様性とは何か

畑田 彩 氏 (京都外国語大学 准教授)

生物多様性はなぜ大事なのか・・・。みなさんが食べている食事内容はすべて生物です。俳句の季語の多くが生物です。人は生物がいなければ生きていけませんし、文化も成り立ちません。毎日同じ食事だとあきますよね。いろんな種類の食事をしようと思ったら、その分の生物が生息していることが必要です。その生物が生息するためには、エサや環境が必要です。では、私たちにできることは?

・身のまわりの自然に目を向けること

・環境に配慮した商品を選ぶこと

・子どもたちを外へ連れ出すこと

・スナック菓子よりもおせんべいを食べること・・・。

スナック菓子の油は熱帯雨林を切り開いて作ったプランテーションのヤシ油が使われています。

おせんべいは油を使わず、お米からできていて、日本の田んぼを守ることができます。

ということを考えながら、買い物をすることが、生物多様性保全につながる、ということです。

外来生物とは?~赤い浮草やダンゴムシなどを例に~

鈴木 武 氏 (兵庫県立人と自然の博物館 研究員)

外来種問題では、法律や外来種が増えた経緯などの話を聞きました。

ハブをやっつけてくれると思って導入したけど全然うまくいっていないマングース。ラスカルが流行ったことから、たくさん輸入され、飼いきれなくなって放されたアライグマ。もう駆除できないぐらい増えてしまっています。今たくさん飼われてるカブトムシ、クワガタムシなども野外に放してはいけません。ペットを放すことは法律で禁止されていますし、一度飼った生物とは一生一緒に暮らしましょう。

産業とのつながりも大きく、ハリエンジュを駆除すると蜂蜜を作る養蜂家が困るので駆除できないそうです。オオアカウキクサも合鴨農法とともに広がったとのこと。外来種問題は人の思惑が絡むので、一筋縄にはいかないようです。

猛!毒キノコ出現!!

もちろん食べるのはご法度。致死量は3gだと言われています。

そんなカエンタケが高槻の摂津峡に出現していることがわかりました。

おととい、山を歩いていた方があくあぴあに情報提供くださり、

今日、スタッフが確認し、標本用に2本採集してきました。

カエンタケはその名の通り、「火炎」のような形をしていて、

シイタケやシメジのような、カサのあるキノコではありません。

どちらかというと、赤いゴム手袋をつけた小さな指が地面からズボっと出ている感じ。

大きさは、今回採集したものは2~3センチでしたが、大きくなると10センチくらいになるそうです。

カエンタケはナラ枯れの後に出るキノコで、今回も枯れたコナラのすぐそばで発見されています。

高槻ではここ何年かでカシノナガキクイムシによるナラ枯れが広がってきているので

今後もあちこちで見られるようになると思います。

今のところ、高槻での情報があるのは成合と今回の摂津峡。

これからの季節、ハイキングで山に行く人も多いと思いますが、

くれぐれも触れないように注意してください。

万が一さわってしまったら、石鹸でよく洗い流してください。

写真ははえているカエンタケと、それが生えていた場所。ハイキングで通りそうな道の脇で発生していました。

写真はNさん提供。

服部図書館の出張展示終了しました

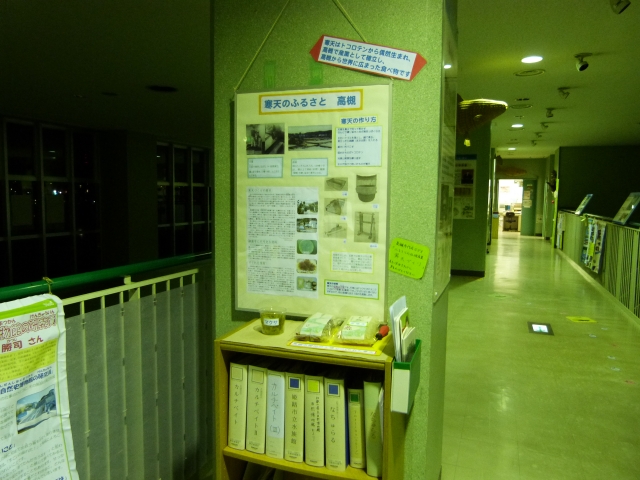

コーナー展示「寒天のふるさと 高槻」を常設展へ

NHKのドラマ、木曜時代劇「銀二貫」の放送に合わせて行ったコーナー展示を、インターン生と一緒に常設のパネルと合体させて展示しました。

展示風景はこちら

ドラマ「銀二貫」は小説をドラマ化したもので、大坂天満の寒天問屋のお話です。寒天にまつわる重要人物として、「島上郡・原村」の「宮田半兵衛」という人が登場します。

この「原村」こそ高槻市原。宮田半兵衛は実在の人物で、寒天づくりを産業化させ、冬場の重要産業として発展された英雄として、宮之川原の「聞力寺」に石碑があります。寒天は高槻の伝統産業として指定されており、南平台のまんぷくカフェでは地元で生産された寒天料理を食べることができます。

展示では、宮田半兵衛が寒天を高槻にもたらしたエピソード、寒天の材料となる海藻などを展示しています。スタッフに声をかけてもらえれば、高槻市の広報ビデオ「ふるさと高槻 寒天づくり」をご覧になることもできます。現在では寒天を作っている工場は1軒だけとなっていますが、高槻の地元で作られた寒天を食べながら、江戸時代の寒天づくりの物語を楽しんではいかがでしょうか。

ちなみに、

寒天は海藻からできるので、ほとんどが食物繊維(アガロース、アミロペクチン)で、少量のミネラルやビタミンがあり、健康食品です。同じようにみえるゼラチンは動物由来のタンパク質(コラーゲン)なので、まったく成分が違います。