自然観察会「秋の虫」

コオロギなどの解説

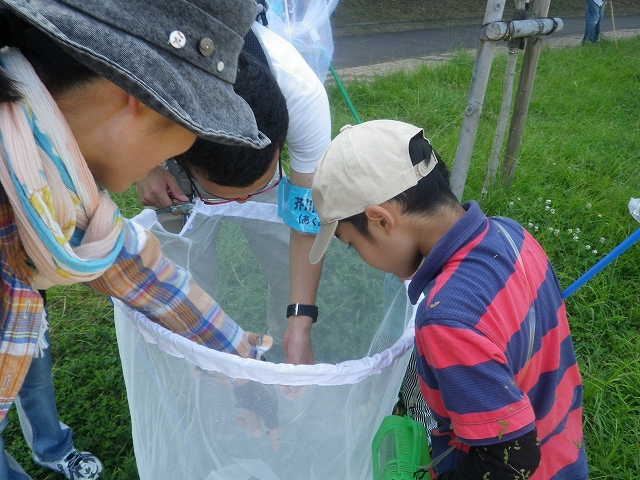

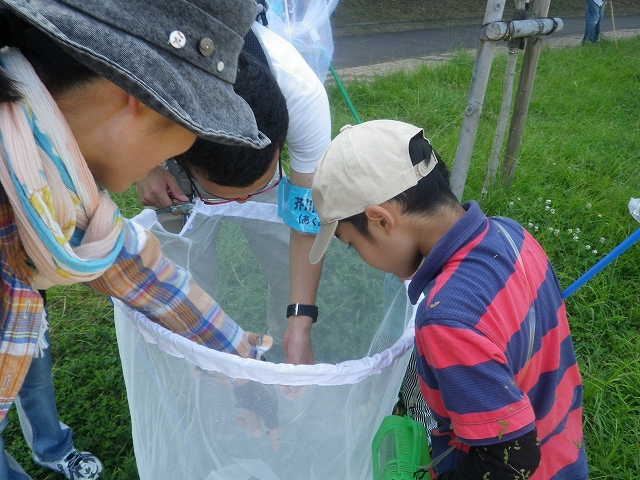

なにがとれたかな?

みんな分かれて虫さがし!

ショウジョウトンボもいました

あくあぴあの理念(ミッション)はこちら

あくあぴあの理念(ミッション)はこちら

|

|

|

|

|

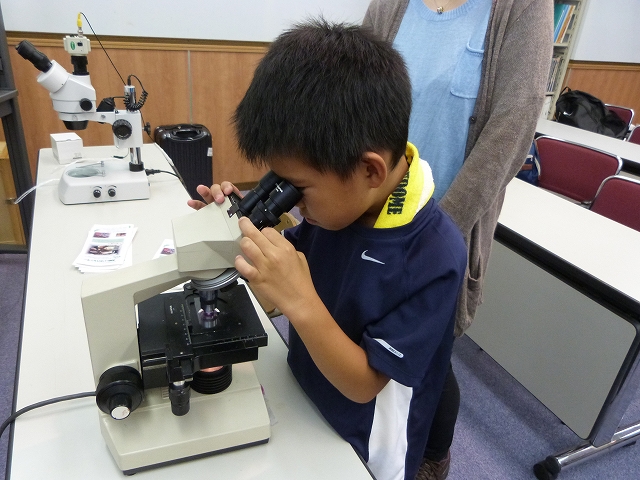

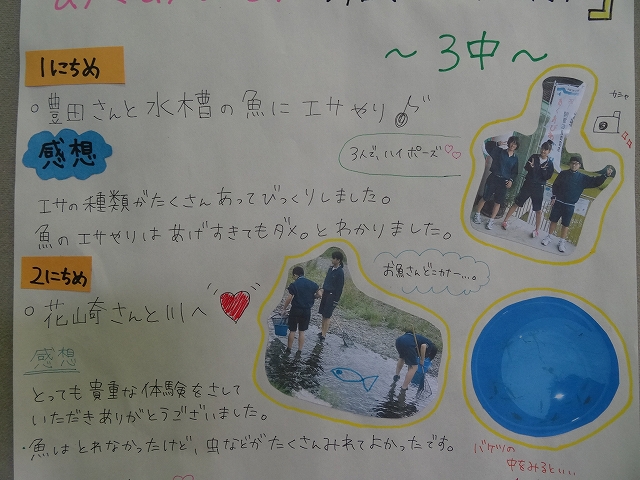

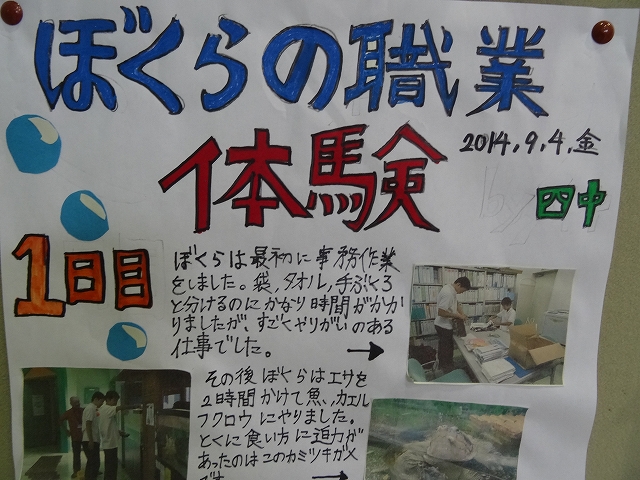

あくあぴあでは中学生の職場体験学習を受け入れています。中学生でもできる仕事があまりないので、月2校、各3名と、人数を限定させてもらっていますが、そのぶんみっちりと仕事をしてもらっています。仕事の内容はいろいろあり、生き物の餌やり、機械の点検、水槽の掃除、川の調査、事務仕事の手伝いなどなど。あくあぴあの館内の案内や、どんな人がどんな仕事をしているか、という説明もします。仕事の体験学習なので、どういうお金の流れで給料をもらっているか、ということも説明します。最後に自分たちで、体験した内容や感想をポスターに仕上げれば終了。ポスターは2階に掲示しているので、みなさんもぜひご覧ください。

6校分を貼っています。

新しいポスターができると、一番古いものと入れ替えます。

3中は女子2人男子1人、4中は男子2人でした。

ポスターのデザインに表れています。