- ≪あくあぴあブログがお引越ししました(2021年4月21日付)≫ - おしらせ -

- もぐもぐタイム コイをYoutubeにアップしました - おしらせ -

- 子どもワークショップ「芥川のでっかい鳥」 報告 - 過去のイベント -

- イベント中止のお知らせ - おしらせ -

- 【3月20日(土・祝)】 工作教室「バードセイバー(野鳥の衝突防シール)づくり」 - 過去のイベント -

- ≪雨天中止≫【3月21日(日)】 あくあぴあクラシックコンサート - 過去のイベント -

- 【3月7日(日)】 自然観察会「コケ調べ観察のポイント」 報告 - 過去のイベント -

- 2階女子トイレ修繕工事による使用中止について - おしらせ -

- 【2月27日(土)】 講座「自然を守るために私達ができること」 報告 - 過去のイベント -

- 自然工作教室を再開します - おしらせ -

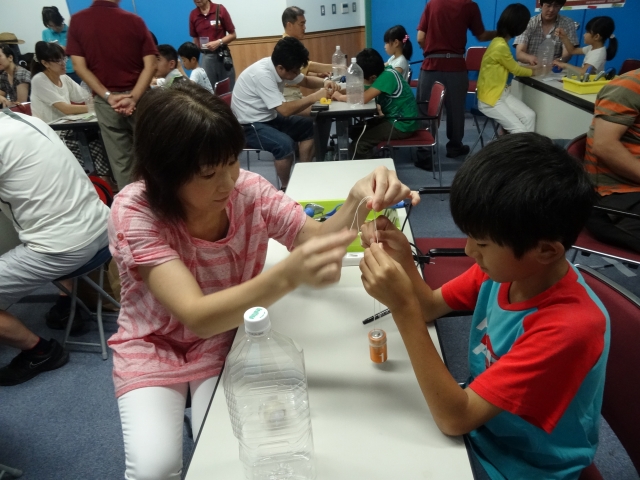

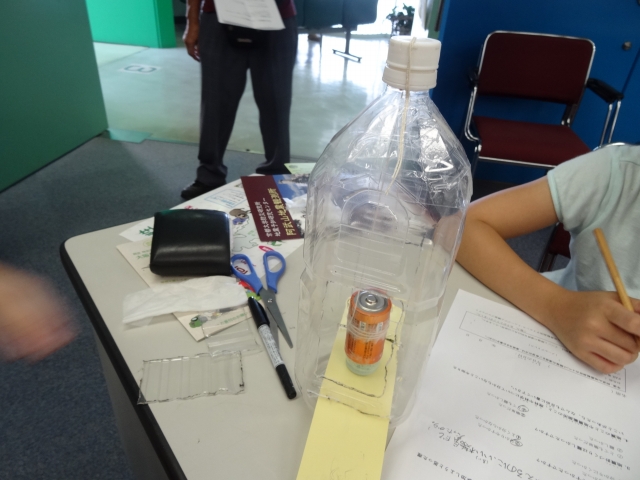

工作教室「ペットボトル地震計づくり+地震学セミナー」

まずは地震の仕組み、地震計の仕組みを勉強します。

つぎに重りにする電池に糸をつけます。

ペットボトルに作業用の窓を開けます。

記録紙をいれる隙間も開けます。

重りにシャーペンの芯をつけ、フタの閉め具合でちょうど紙にあたるところにセットできたら完成です。

お盆ですね。営業状況のお知らせです。

お盆ですね。

お問い合わせをたくさんいただくので、向こう5日間の休館日と行事をお知らせします。

15日(金) 通常開館

16日(土) 通常開館 自然工作教室開催

17日(日) 通常開館 「ペットボトル地震計づくり+地震講座」(受付終了)

18日(月) 休館

19日(火) 通常開館

開館時間は通常通り、10:00~17:00です。

夏休みの宿題に、帰省の思い出づくりに、たくさんのご来館お待ちしております!

ハグロトンボしらべ隊 第5回調査 報告

午前中、経験者班は水道橋方面に行きました。ハグロトンボがたくさんいて、オスどうしの追いかけっこをする姿も見られました。水道橋から上流に向けてトンボのいる範囲が広がっているという意見がありました。初心者班は、トンボ池と西之川原橋方面に行きました。トンボ池は思ったよりいませんでしたが、西之川原橋から上流の方は、今までに比べて数が増えていました。

午後の補足調査は、午前中行けなかった水路や西山川等を調査しました。今まであまりいなかった正恩寺橋と西之川原橋の間でも、たくさんトンボにマークすることができました。

1日で201頭つかまえました。そのうち新たにマークしたのは163頭です。

調査隊隊員 R.H、H.F

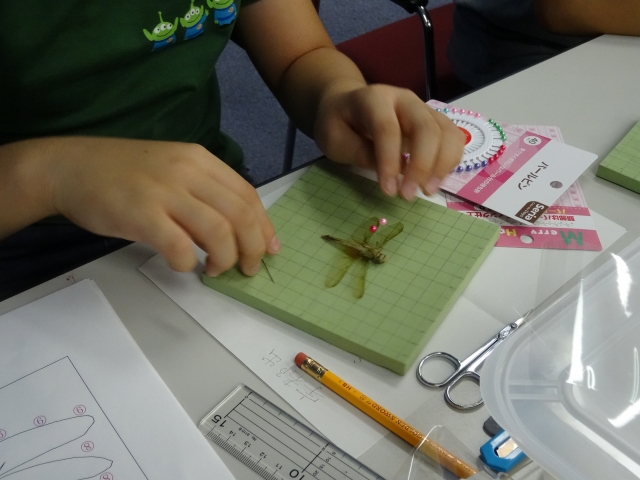

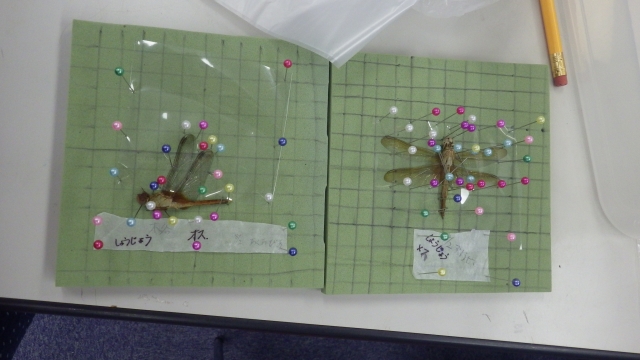

講座「トンボの採集と標本作成講座」

まずはトンボを採集。芥川や緑地でトンボをつかまえます。

部屋に戻って標本をつくります。

ひとまず完成。残りは自宅で。

標本には必ずラベルが必要です。ラベルの内容は、採集年月日、場所、採集者名です。

みなさんも標本を採集するとき、作るとき、ラベルを忘れずにつけてくださいね。

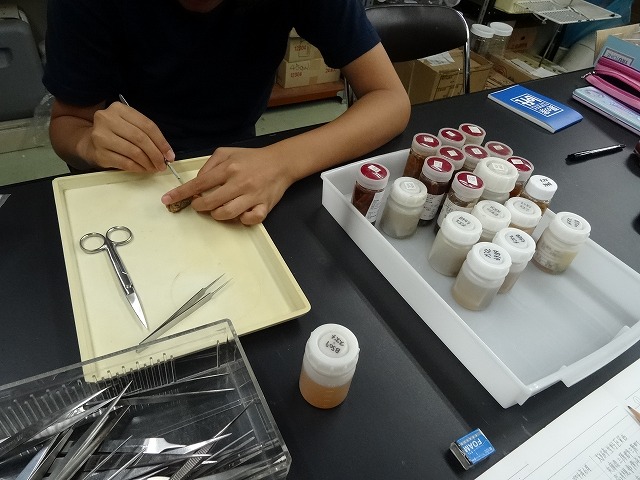

スズメの胃内容物調査

あくあぴあにはいろいろな標本があります。みなさんが拾い集めてくれた鳥の死体も立派な標本になっています。展示室に飾られているだけでなく、収蔵庫にたくさん保存されています。

今日は中学生が、「胃の内容をしらべたい」とやってきました。彼女は小学校のころからずっと鳥の調査をしていて、ちゃんとテーマを持って研究し、発表しています。昨年は「スズメの食べているものが季節によって違うのでは?」ということをテーマに、糞を洗い、出てきたものを調査していました。あくあぴあの収蔵庫に19点あったスズメの内臓の液浸(アルコール漬け)標本を使ってもらいました。ビンから取り出したスズメの内臓の筋胃を開けて、中のものをチェックすること1日。消化のために食べている砂つぶや、植物の種子、昆虫のかけらなどがでてきました。どんな結果にまとまるか、とても楽しみです。それ以上に、見た目に全く美しくない内臓の液浸標本が、ちゃんと研究の役に立つということが、ものすごくうれしいです。

実践講座「お父さんのための魚とり講座」

お父さんたちだけで魚とりをやってみます。

その間、子どもたちは館内見学ツアー。

上手に魚をとれるようになったら、子どもたちも一緒に魚とり。

お父さんたち、子どもたちに尊敬されるぐらいカッコ良くとれたかな?

花崎学芸員から、みんなでとった魚の解説。

今日の芥川は記録的に水が少ないにもかかわらず、そこそこ魚がとれました。

花崎 勝司 (当館 主任研究員)