- ≪あくあぴあブログがお引越ししました(2021年4月21日付)≫ - おしらせ -

- もぐもぐタイム コイをYoutubeにアップしました - おしらせ -

- 子どもワークショップ「芥川のでっかい鳥」 報告 - 過去のイベント -

- イベント中止のお知らせ - おしらせ -

- 【3月20日(土・祝)】 工作教室「バードセイバー(野鳥の衝突防シール)づくり」 - 過去のイベント -

- ≪雨天中止≫【3月21日(日)】 あくあぴあクラシックコンサート - 過去のイベント -

- 【3月7日(日)】 自然観察会「コケ調べ観察のポイント」 報告 - 過去のイベント -

- 2階女子トイレ修繕工事による使用中止について - おしらせ -

- 【2月27日(土)】 講座「自然を守るために私達ができること」 報告 - 過去のイベント -

- 自然工作教室を再開します - おしらせ -

夏の花

風に吹かれて

あっち向いてホイ!

触角

服部図書館の企画展「芥川の生きもの・・・」完成!

ハグロトンボしらべ隊 第4回調査 報告

午後からは水道橋あたりを探しました。たくさんトンボがいて、採り放題でした。でも、飛ぶスピードが速くて、採るのが大変でした。最後、西山川のほうへ行きました。ここでも新しい個体がたくさんいました。オスとオスとが追いかけっこをしていてなわばり争いをしている姿を見ました。午後はオス32頭、メス33頭、再捕獲10頭捕まえました。去年より、トンボは少ないけれど4回の調査の中で、一番たくさん捕まえることができました。

調査隊隊員 R、H

高槻市に3博物館ができました

高槻市に3つの博物館ができました。といっても新しくできたわけではありません。高槻市立しろあと歴史館、高槻市立今城塚古代歴史館は「登録博物館」に、あくあぴあは「博物館相当施設」になりました。

ちょっとややこしい話ですが、博物館というのは「登録博物館」「博物館相当施設」「博物館類似施設」の3つの区分があり、登録博物館と博物館相当施設は都道府県の教育委員会に申請を出して認めてもらう、という手続きが必要です。しろあと歴史館と今城塚古代歴史館は昨年度、あくあぴあは今年度にそれぞれ指定されました。

じゃぁ今までと何が変わるの?と言われても、位置づけや運営の基盤は変わるのですが、利用されるみなさんにとってはそれほど変わらないと思います。

それはともかく、博物館になったお祝いに、宝くじのウチワの裏面に3館のアピールをしてもらえることになりました。あくあぴあでは3階で配っているので、暑い夏をこのウチワで乗り切ってください。

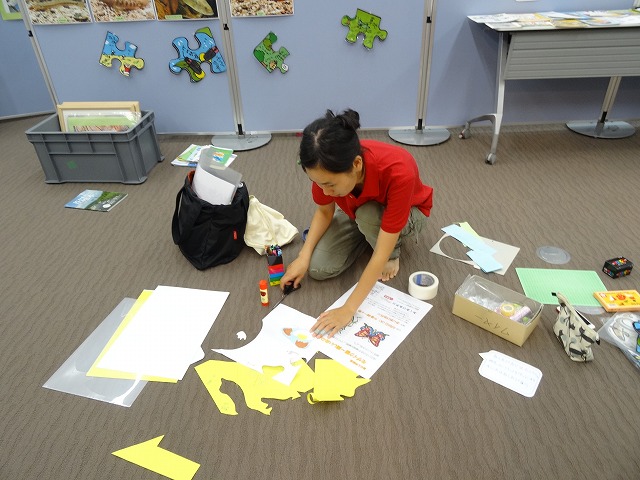

教員のための講座

今日は大阪府教育センターが主催する教員のための講座を行いました。参加された先生方は小中学校で理科の指導を行う「コアサイエンスティーチャー」たちです。

午前中は館内の展示をピックアップ性でくわしく解説。現在行っている企画展「高槻の生物多様性」をみながら、「生物はつながっている」「生物はつながっているので、一揃いがそろっていないと生きていけない」「人は自然を感じて文化を作るので、日本には季節ごとの和菓子や茶室のしつらえがあるが、一年中暑い熱帯地方ではこうはならない」というような説明をしました。そのほか、魚のこと、動物のホネのこと、外来種のことなどなど。

午後は川へ魚とりに行きました。実際に生徒をつれての観察会を主催する先生たちなので、単に魚をとるだけでなく、安全管理のことなども聞いてもらいました。

先生たちの意見をゆっくり聞ける機会なので、あくぴのスタッフも勉強になりました。

ハグロトンボしらべ隊 第3回調査 報告

午前中は水道橋方面と、とんぼ池方面に分かれて調査しました。水道橋の方は新しい個体がたくさん発生していて、再捕獲は少なかったです。去年も参加した人から、去年より下流の場所で多くトンボが発生しているという意見がありました。一方とんぼ池の方は、新しい個体もいましたが、再捕獲も多くとれました。(途中で雨が降って中止になってしまったのが残念でした。)

午後からの補足調査では、塚脇橋方向に行きました。毎年たくさんトンボがいる大きな木の下や、川の草かげを中心に探しましたが、例年に比べるととても少なかったです。

今日一日で97頭マーキングできました。再捕獲は18頭で、計115頭捕獲しました。前回の調査よりぐ~んとトンボの数が増えてうれしかったです。大人と子どもの区別がつきにくいトンボが多くて、成熟した個体が増えてきた気がしました。

調査隊隊員 F.H