- ≪あくあぴあブログがお引越ししました(2021年4月21日付)≫ - おしらせ -

- もぐもぐタイム コイをYoutubeにアップしました - おしらせ -

- 子どもワークショップ「芥川のでっかい鳥」 報告 - 過去のイベント -

- イベント中止のお知らせ - おしらせ -

- 【3月20日(土・祝)】 工作教室「バードセイバー(野鳥の衝突防シール)づくり」 - 過去のイベント -

- ≪雨天中止≫【3月21日(日)】 あくあぴあクラシックコンサート - 過去のイベント -

- 【3月7日(日)】 自然観察会「コケ調べ観察のポイント」 報告 - 過去のイベント -

- 2階女子トイレ修繕工事による使用中止について - おしらせ -

- 【2月27日(土)】 講座「自然を守るために私達ができること」 報告 - 過去のイベント -

- 自然工作教室を再開します - おしらせ -

2016年02月14日

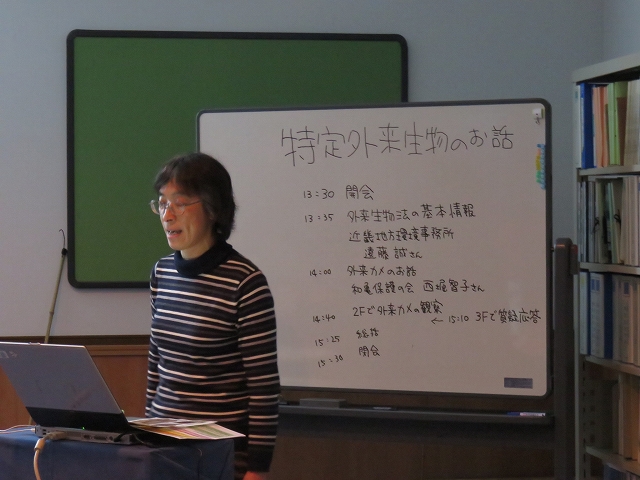

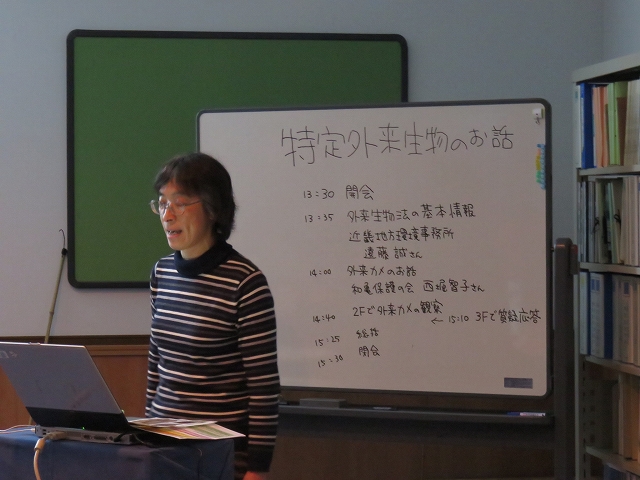

【2月13日(土)】講座「特定外来生物のお話」

2016年02月13日

外来生物法が2014年に改訂されたことから、環境省の担当課長に来ていただき、法律の変更点や、特定外来生物のどういうところが問題になっているのか、などの話を聞きました。次に、和亀保護の会の西堀さんから、東播磨でのミシシッピアカミミガメの駆除事例を報告していただきました。<br>

2階のカメの水槽の前で、飼育されているカミツキガメ、スッポンモドキ、スッポン、ミシシッピアカミミガメ、クサガメ、ニホンイシガメのそれぞれについて、花﨑主任研究員から解説がありました。<br>

ホールへ戻って質問タイム。今日は具体的な駆除事例を報告していただいたことで、私たち一人一人に何ができるのかが良くわかる講座となりました。

特定外来生物の詳しい内容については、環境省のページをご覧ください

人が持ち込んだり、輸入された貨物に紛れ込んで、本来いるはずのない場所にやってきた生物が外来生物。外国からのものだけでなく、たとえば本州のカブトムシは北海道では外来生物です。外来生物は在来種を食べてしまったり、住処を奪ったり、人に害を与えたりするものが問題となっています。外国から入れた生物でも、たとえば米や作物などは人に有益で害をなさない種も多くいます。2014年の法改正で「外来生物被害防止行動計画」と「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」ができました。重要なことは、「侵入を防ぐこと」「初期段階で駆除すること」です。

東播磨のため池で大量のミシシッピアカミミガメを見て驚き、駆除活動を行っています。市民活動ではしんどい作業は続かないので、甲羅干しするカメを捕獲するトラップを作ってみると、いろんな方が様々な試作品を作ってくれて盛り上がっています。県職員が応援してくれていることが心強いです。駆除したカメを堆肥化してみたり、食べてみる、ということもやってみています。行事の中で慰霊の時間を設けることもあります。外来生物の駆除を通じて地域づくりができるようになったと感じています。

水槽前で花﨑主任研究員からカメの特徴や、なぜこのカメを飼育しているのか、というエピソードなどを聞きました。参加者からはいろいろな質問、カメは脱皮をするのか?(甲羅がぽろっととれるので脱皮といってもいい)、カメには歯があるのか?(ない)、などがありました。

特定外来生物の詳しい内容については、環境省のページをご覧ください

人が持ち込んだり、輸入された貨物に紛れ込んで、本来いるはずのない場所にやってきた生物が外来生物。外国からのものだけでなく、たとえば本州のカブトムシは北海道では外来生物です。外来生物は在来種を食べてしまったり、住処を奪ったり、人に害を与えたりするものが問題となっています。外国から入れた生物でも、たとえば米や作物などは人に有益で害をなさない種も多くいます。2014年の法改正で「外来生物被害防止行動計画」と「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」ができました。重要なことは、「侵入を防ぐこと」「初期段階で駆除すること」です。

東播磨のため池で大量のミシシッピアカミミガメを見て驚き、駆除活動を行っています。市民活動ではしんどい作業は続かないので、甲羅干しするカメを捕獲するトラップを作ってみると、いろんな方が様々な試作品を作ってくれて盛り上がっています。県職員が応援してくれていることが心強いです。駆除したカメを堆肥化してみたり、食べてみる、ということもやってみています。行事の中で慰霊の時間を設けることもあります。外来生物の駆除を通じて地域づくりができるようになったと感じています。

水槽前で花﨑主任研究員からカメの特徴や、なぜこのカメを飼育しているのか、というエピソードなどを聞きました。参加者からはいろいろな質問、カメは脱皮をするのか?(甲羅がぽろっととれるので脱皮といってもいい)、カメには歯があるのか?(ない)、などがありました。

日時

2016年2月13日(土)13:30~15:30

場所

あくあぴあ3階多目的ホール

講師

遠藤誠さん(近畿環境事務所野生生物課長)

西堀智子さん(和亀保護の会会員)

西堀智子さん(和亀保護の会会員)

参加者

23名

共催

淀川管内河川レンジャー石山郁慧

企画展「高槻にもワニがいた!?」終了しました

2016年02月13日

高槻市でワニの化石が発掘されたって知ってますか?実は110万年ぐらい前の地層から、ワニの化石が見つかっているんです!同じ場所からカメの化石も!

企画展「高槻にもワニがいた?!」は好評のうちに終了しました。

この展示は現在常設展として1階廊下に移行中です。近々完成予定。ぜひ見に来てください。

プレス資料はこちら(PDF)

企画展「高槻にもワニがいた?!」は好評のうちに終了しました。

この展示は現在常設展として1階廊下に移行中です。近々完成予定。ぜひ見に来てください。

日時

2016年1月5日(火)~1月31日(日)

場所

あくあぴあ芥川1階企画展スペース

協力

大阪市立自然史博物館、北海道大学総合博物館、早稲田大学国際教養学部

鳥の寿命は...

2016年02月12日

私は誰?

2016年02月12日

道案内?

2016年02月12日

冬眠しない?

2016年02月12日

♪ 赤い鳥小鳥 ♪

2016年02月12日

お昼ごはん

2016年02月12日

今年一番の冷え込み

2016年01月26日