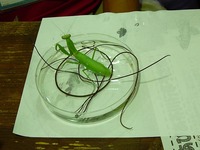

ハリガネムシ!

今日は常連さんのアスカちゃんとリナちゃんが、昆虫担当のスタッフと一緒にハラビロカマキリをとってきて、お尻を水につけて本当にハリガネムシが出てくるかどうかを観察しました。すると!ハリガネムシが7匹も出てきてシャーレの中でウニョウニョ。カマキリはすっきりしたようすでしきりに足や顔をなめていました。子どもたちも職員もみんなびっくり。観察しながら館長からハリガネムシの話を聞きました。

ハリガネムシは水中で卵を産み、その卵をカゲロウなどが食べ、カゲロウが羽化して空中に出てきたところをカマキリが食べます。これによりハリガネムシはカゲロウのお腹の中、その後カマキリのお腹の中で成長し、秋になるとカマキリに刺激を与えて水辺に誘導し、カマキリのお尻から水中に出て行く、という生活を送るそうです。不思議な生きものですね。