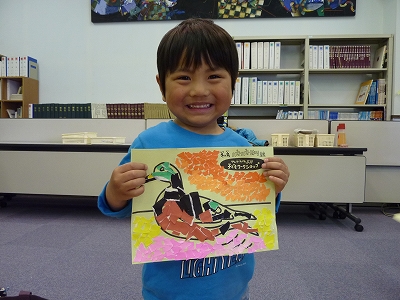

5月・6月のこどもワークショップ!

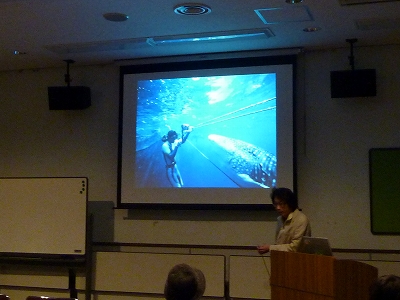

あくあぴあ連続講座「魚の顔を見つめてみたら」

魚の顔をまじまじと見たことはありますか?目・鼻・口ってどうなってるのかな?

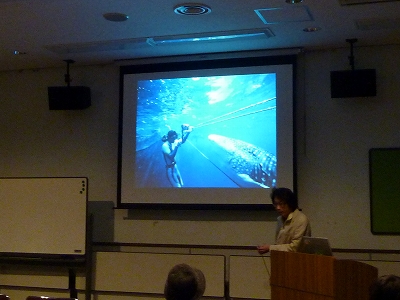

あくあぴあの魚の研究員が、これまで魚とのかかわりや、

企画展「魚の顔」のために魚を撮影した ときのエピソードなどについて、講演しました。

講義録はこちら(PDFファイル)

あくあぴあの魚の研究員が、これまで魚とのかかわりや、

企画展「魚の顔」のために魚を撮影した ときのエピソードなどについて、講演しました。

日時

20011年4月10日(日) 午後1時~3時

講師

花﨑勝司(当館主任研究員)

参加者数

32名

講義録はこちら(PDFファイル)

あくあぴあリバーサイドコンサート

今年もゴールデンウィークは高槻ジャズストリートとジョイントコンサートを行いました。のべ約80名のボランティアに支えられ、9バンド約110名のミュージシャン、1700名もの観客がコンサートを楽しみました。公園のブースでは、ヤキソバやカキ氷に加え、今年は外来魚の被害を考える「ブラックバスの唐揚」、獣害を考える「シカ肉ソーセージ」と、あくあぴあらしい食品も。貝塚市からは遊学館わくわくクラブが「東北地方へのメッセージ」としてみんなに連凧を作ってもらい、4日の16時から公園であげました。後日、遠野で「大阪からのメッセージ」としてあげてもらいます。

館内では動物園、クイズ、魚のエサやりを観察する「もぐもぐタイム」など、盛りだくさんな2日間でした。

東北地方大地震の被災者へ、メッセージを届けよう!

自然遊学館わくわくクラブ(貝塚市立自然遊学館友の会)のメンバーが、みなさんのメッセージをのせた連凧ブースを出店。みなさんと一緒に113枚の凧をつくり、4日の夕方完成した凧が大空を舞いました。後日、被災地に届けられ、大阪からのメッセージとしてあげられます!

がんばろう、日本!

東北地方大地震の被災者へ、メッセージを届けよう!

自然遊学館わくわくクラブ(貝塚市立自然遊学館友の会)のメンバーが、みなさんのメッセージをのせた連凧ブースを出店。みなさんと一緒に113枚の凧をつくり、4日の夕方完成した凧が大空を舞いました。後日、被災地に届けられ、大阪からのメッセージとしてあげられます!

がんばろう、日本!

日時

2011年5月3日(火・祝)午前11時~午後3時

4日(水・祝)午前11時~午後4時

4日(水・祝)午前11時~午後4時

出演

5月3日(祝)

11:00~OsakaSwingLab

12:00~Sound Jack Orchestra

13:00~近畿郵政楽団

14:00~GOOD SPELL

5月4日(祝)

11:00~神戸村野工業高等学校 音楽部

12:00~大阪大学 The New Wave Jazz Orchestra

13:00~上方太鼓連

14:00~エコリズム

15:00~内藤大輔&箕作元総

11:00~OsakaSwingLab

12:00~Sound Jack Orchestra

13:00~近畿郵政楽団

14:00~GOOD SPELL

5月4日(祝)

11:00~神戸村野工業高等学校 音楽部

12:00~大阪大学 The New Wave Jazz Orchestra

13:00~上方太鼓連

14:00~エコリズム

15:00~内藤大輔&箕作元総

Osaka Swing Lab |

Sound Jack Orchestra |

近畿郵政楽団 |

Good Spell |

神戸村野工業高校 音楽部 |

大阪大学TheNewWaveJazzOrchestra |

上方太鼓連 |

エコリズム |

内藤大輔&箕作元総 |

飲食ブース |

連凧ブース(貝塚遊学館わくわくクラブ) |

東北へとどけ!メッセージ |

ミニミニ動物園 |

お魚もぐもぐタイム |

自然観察会「春の野草観察会」

芥川沿いの道や田んぼ、とんぼ池で、普段見過ごす道端の野草や草花を観察しました。今年はケヤキの花が地味に満開。レンゲの花にハチが止まると雄しべがニョキット出てくることを観察したり、スズメノテッポウの笛を鳴らしたり。お昼には、事前に準備した野草の試食会。道端の草花を舌でも感じました。

日時

2011年4月17日(日) 午前10~12時

場所

あくあぴあ周辺

講師

小柿正武(当館事務局長)、高田みちよ(当館主任学芸員)

参加者

28名

試食した野草

セリ、ノビル、タンポポ、カラスノエンドウ、タネツケバナ、オランダガラシ、ミドリハコベ、コハコベ、ムベ、スイバ、カンゾウ、ヨメナ(飯)

こどもワークショップ!

自然観察会「冬ごしの生きもの」

ぽかぽか陽気の中、落ち葉をふるったり、土を掘ったり、木の皮をめくったり。ひそんでいる生きものを探しました。1mにもならない小さな生き物がいっぱい。実体顕微鏡で拡大すると、意外ときれいな模様だったりかわいい顔だったり。

土の中の小さな生きものは、落ち葉を噛み砕いて分解し、それを細菌などがさらに分解することで植物が吸い上げられる養分になります。落ち葉を食べる生きものがいれば、それを狙う生きものもいます。そうやって土の中で人知れず、食べたり食べられたりしている小さな生きもののおかげで植物は育ち、動物も暮らしていくことができるのです。今日はその一コマを見ることができました。

土の中の小さな生きものは、落ち葉を噛み砕いて分解し、それを細菌などがさらに分解することで植物が吸い上げられる養分になります。落ち葉を食べる生きものがいれば、それを狙う生きものもいます。そうやって土の中で人知れず、食べたり食べられたりしている小さな生きもののおかげで植物は育ち、動物も暮らしていくことができるのです。今日はその一コマを見ることができました。

日時

2011年3月13日(日) 午前10時~12時

場所

芥川緑地

講師

中谷憲一氏(昆虫写真家)、スタッフ3名

参加者

23名

観察された生きもの

クビキリギス、オオヒラタシデムシ、クロゴキブリ、チャバネゴキブリ、ハサミムシ、テントウムシ、ウスキホシテントウ、ヒメテントウの仲間、ヒメハナカメムシの仲間、アリの仲間、ムカデの仲間、ゲジの仲間、オカダンゴムシ、ワラジムシ、トビムシの仲間、ダニの仲間、などなど

自然観察会「コケをじっくり見てみよう」

コケっていったいなんでしょう?コケには花が咲く?いいえ、咲きません。コケは真っ暗でも育つ?いいえ、育ちません。コケは植物です。根は何かにくっつくためのもので、水を吸い上げることはできませんし、胞子で増えるので、湿ったところに生えます。光合成をするので光がないと育ちません。そんなコケの話を聞きながら、田んぼやカキノキの枝、ブロックの隙間についたコケをゆっくりと観察しました。写真右はブロックに張り付いて育っていたジンガサゴケ。ルーペの中の美しいコケの世界に皆さん興味津々でした。

日時

2011年2月27日(日)

午後1時30分~4時

午後1時30分~4時

場所

あくあぴあ芥川付近の田んぼ

講師

道盛正樹

(日本蘚苔類学会会員、NPO法人大阪自然史センター理事)

(日本蘚苔類学会会員、NPO法人大阪自然史センター理事)

参加者

34名

観察されたコケ

カンハタケゴケ、ギンゴケ、ノミハニワゴケ、ヒロハツヤゴケ、カラヤスデゴケ、タチヒダゴケ、ハリガネゴケ、ジンガサゴケ

もっとたくさんのこけがあったのですが、説明時間が足りませんでした。みなさんも身近なコケを探してみてください。

もっとたくさんのこけがあったのですが、説明時間が足りませんでした。みなさんも身近なコケを探してみてください。

写真展「里の花」

バードウォッチング2

1月につづき、またしても寒い雪の日になりました。前の晩の雪が土手につもり、まだまだ降り止みません。天気予報では午後からはやむようだったので、開催にしました。予報どおり雪がやみ、カワセミ、モズ、カモ類など、多くの鳥を見ることができました。

日時

2011年2月11日(金・祝)

午後1時30分~3時30分

午後1時30分~3時30分

場所

あくあぴあ前の芥川

講師

あくあぴあ芥川主任学芸員 高田みちよ

補助スタッフ8名

補助スタッフ8名

参加者

36名

観察された鳥

カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、オナガガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、バン、イソシギ、キジバト、ドバト、カワセミ、キセキレイ、セグロセキレイ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、エナガ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、アオジ、スズメ、ムクドリ、ハシブトガラス 計30種