ミズヒマワリ駆除大作戦~芥川の生態系を守りましょう~

ミズヒマワリとは、6~10月に白い花が咲く特定外来生物です。極めて繁殖力が強く、生態系に影響を与えるため、芥川では芥川倶楽部(芥川・人と魚にやさしい川づくりネットワーク)が繁殖拡大防止のため駆除を行っています。

台風の影響で天気が心配でしたが晴の非常に暑い日になりました。芥川倶楽部や関大生、広報等を見て参加された合計33名がミズヒマワリ駆除に参加しました。川に入ると水際と中州にミズヒマワリの白い花が咲いていました。予想よりもミズヒマワリが多く、芥川大橋~次郎四郎橋の半分の区間程度しか駆除できませんでしたが、参加者が多く、若い力も発揮してもらいダンプ一台分くらいが駆除できました。

今回の特徴はボートの利用。ミズヒマワリの回収、運搬に大活躍です。そして少しボート下りの楽しみも味わえたと思います。

台風の影響で天気が心配でしたが晴の非常に暑い日になりました。芥川倶楽部や関大生、広報等を見て参加された合計33名がミズヒマワリ駆除に参加しました。川に入ると水際と中州にミズヒマワリの白い花が咲いていました。予想よりもミズヒマワリが多く、芥川大橋~次郎四郎橋の半分の区間程度しか駆除できませんでしたが、参加者が多く、若い力も発揮してもらいダンプ一台分くらいが駆除できました。

今回の特徴はボートの利用。ミズヒマワリの回収、運搬に大活躍です。そして少しボート下りの楽しみも味わえたと思います。

水際と中州にミズヒマワリの白い花がありました |

抜いたミズヒマワリは袋に入れます |

回収、移動に大活躍のボート |

ボートに満載のミズヒマワリ |

日時

2011年9月19日(月・祝) 午前10時~12時

集合場所

芥川大橋 下流 河川敷

参加者

33名

その他

主催:芥川倶楽部(芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク)

共催:あくあぴあ芥川

共催:あくあぴあ芥川

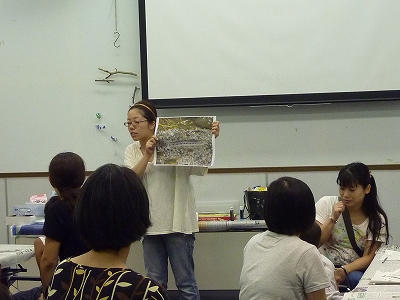

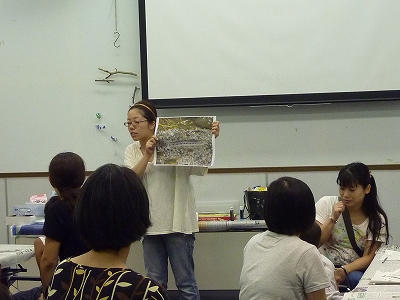

企画展関連講座「緑地で見つけた生きものたち」

企画展の関連講座として、芥川緑地にみられる生きものについての説明を受けたあと、あくあぴあ~とんぼ池までの間で昆虫採集を行ないました。

ホシミスジやヒメウラナミジャノメなどのチョウや、キリリギリス、オナガササキリなどの鳴く虫、シオカラトンボ、ウスバキトンボなどがみられました。

ホシミスジやヒメウラナミジャノメなどのチョウや、キリリギリス、オナガササキリなどの鳴く虫、シオカラトンボ、ウスバキトンボなどがみられました。

日時

2011年8月28日(日) 午後1時30分~3時30分

集合場所

あくあぴあ芥川3階 多目的ホール

講師

花﨑勝司 (当館主任研究員)

高田みちよ (当館主任学芸員)

稲本雄太氏 (大阪市立自然史博物館友の会評議員)

参加者

21名

観察会「芥川の生きものしらべ教室」

夏休み最後の魚の観察会です。雨で一週間延期になったため参加者が少し減り47人で行いました。ほとんどが親子の参加です。

今日は快晴。まず、魚とりの注意と方法について話を聞いたあと、みんなで川に入り魚とりです。暑いので川に入ると気持ちがいい日でした。約1時間魚とりをした後、集合してとれた魚の説明を聞きました。

とれた魚は12種類(アユ、オイカワ、カワムツ、ヌマムツ、ムギツク、モツゴ、ギギ、カマツカ、カワヨシノボリ、ドンコ、オオクチバス、シマドジョウ)です。最近は、アユとギギは常連になってきました。残念なことに、あくあぴあの前で初めて特定外来生物のオオクチバス(体長約6cmの子ども)が見つかりました。魚みちをのぼってきたのか?放流されたのか?今後要注意ですね。

今日は快晴。まず、魚とりの注意と方法について話を聞いたあと、みんなで川に入り魚とりです。暑いので川に入ると気持ちがいい日でした。約1時間魚とりをした後、集合してとれた魚の説明を聞きました。

とれた魚は12種類(アユ、オイカワ、カワムツ、ヌマムツ、ムギツク、モツゴ、ギギ、カマツカ、カワヨシノボリ、ドンコ、オオクチバス、シマドジョウ)です。最近は、アユとギギは常連になってきました。残念なことに、あくあぴあの前で初めて特定外来生物のオオクチバス(体長約6cmの子ども)が見つかりました。魚みちをのぼってきたのか?放流されたのか?今後要注意ですね。

今日は快晴 |

親子で魚とり |

初めて見つかったオオクチバス |

魚の話を聞きました |

日時

2011年8月28日(日) 午前10時~12時

講師

花﨑勝司 (当館主任研究員)

参加者

47名

標本同定会~生きものの名前を調べよう~

自分で採集した生き物の同定(名前しらべ)をおこないました。植物や岩石、かわったところでは琥珀の中の虫の名前などの質問がありました。

日時

2011年8月20日(土) 午前11時00分~午後3時00分

集合場所

あくあぴあ芥川3階 多目的ホール

講師

魚類:花崎勝司 (当館主任研究員)

鳥類:高田みちよ (当館主任学芸員)

哺乳類、両生類、爬虫類:西澤真樹子氏

(大阪市立自然史博物館友の会評議員)

植物:山崎俊哉氏 (大阪市立自然史博物館友の会評議員)

昆虫:中谷祐輔、西本雄一郎、安達誠文 (当館昆虫スタッフ)

岩石・地質:中条武司氏 (大阪市立自然史博物館学芸員)

水生昆虫:向井康夫氏 (京都大学 地球環境学堂研究員)

鳥類:高田みちよ (当館主任学芸員)

哺乳類、両生類、爬虫類:西澤真樹子氏

(大阪市立自然史博物館友の会評議員)

植物:山崎俊哉氏 (大阪市立自然史博物館友の会評議員)

昆虫:中谷祐輔、西本雄一郎、安達誠文 (当館昆虫スタッフ)

岩石・地質:中条武司氏 (大阪市立自然史博物館学芸員)

水生昆虫:向井康夫氏 (京都大学 地球環境学堂研究員)

参加者

15名

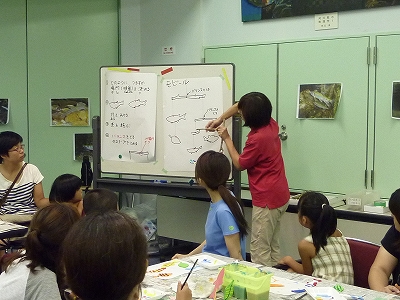

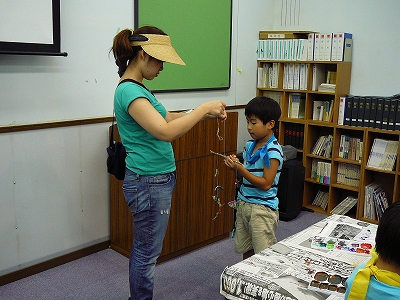

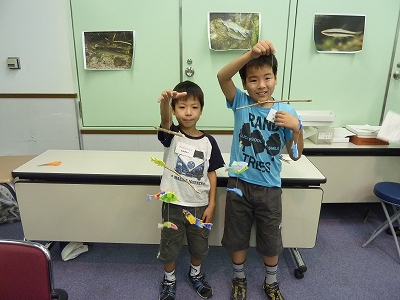

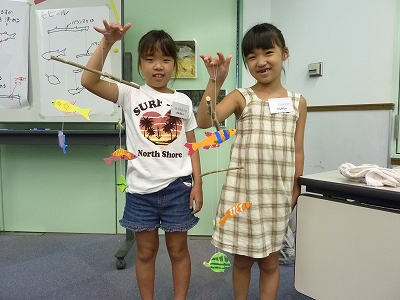

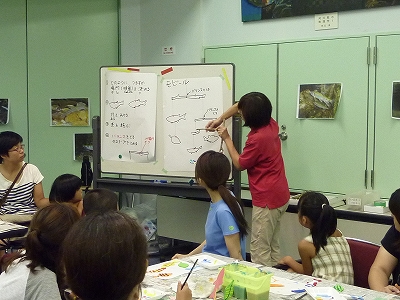

工作教室「おさかなモビールをつくろう!」

今回の工作でモチーフになるのは芥川の淡水魚!

「淡水魚」といっても、赤と青の鮮やかな色のオイカワやにそっくりな色のシマドジョウなど、

自然の中にはおもしろい姿のものがたくさんあります。

参加者のみなさんは、「なんでこんな色なの?」「こんな色だと敵に見つかりにくいね!」

自然界で見られる色について考えたあと、それぞれが思い思いに魚型の板に色をつけていきました。

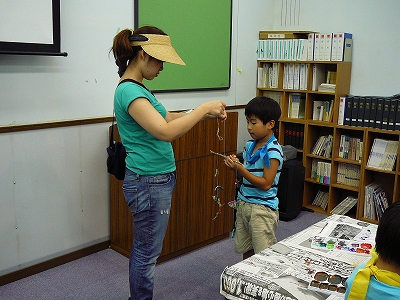

魚に色をぬったあとは、キリを使って色付けした魚の板に穴を開けます。

キリは初めて使う、という子が多かったですがみんな上手に使えていました。

そして、タイヘンなのが、このあと。

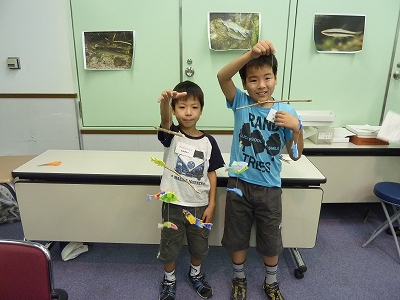

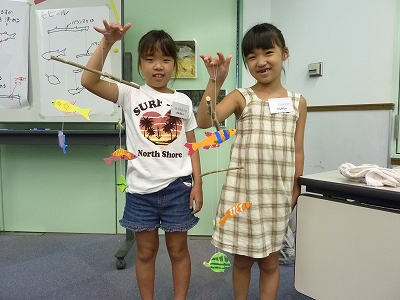

小さな穴を開けたお魚に糸を通し、それを枝とつないでバランスをとりながらぶら下げます。

子どもたちもがんばりましたが、付き添いのお母さん、おばあちゃんが大活躍しました。

がんばった甲斐があって、みんな素敵なモビールが作れましたね!

「淡水魚」といっても、赤と青の鮮やかな色のオイカワやにそっくりな色のシマドジョウなど、

自然の中にはおもしろい姿のものがたくさんあります。

参加者のみなさんは、「なんでこんな色なの?」「こんな色だと敵に見つかりにくいね!」

自然界で見られる色について考えたあと、それぞれが思い思いに魚型の板に色をつけていきました。

魚に色をぬったあとは、キリを使って色付けした魚の板に穴を開けます。

キリは初めて使う、という子が多かったですがみんな上手に使えていました。

そして、タイヘンなのが、このあと。

小さな穴を開けたお魚に糸を通し、それを枝とつないでバランスをとりながらぶら下げます。

子どもたちもがんばりましたが、付き添いのお母さん、おばあちゃんが大活躍しました。

がんばった甲斐があって、みんな素敵なモビールが作れましたね!

日時

2011年8月3日(水)

講師

児玉敬子氏 (当館職員)

参加者

午前・午後の部 合計40名

お父さんのための魚とり講座

日時

2011年7月24日(日) 午前10時00分~12時00分

場所

芥川(あくあぴあ前)

講師

花﨑勝司 (当館主任研究員)

福田真司(NPO法人芥川倶楽部)

福田真司(NPO法人芥川倶楽部)

定員

48名

取れた魚

アユ、オイカワ、カワムツ、モツゴ、カマツカ、カワヨシノボリ、ドンコ、ギギ

自然観察会 「セミの羽化&ライトトラップ」

自然観察会「初夏のキノコ」

第2回 アユちゃんお帰りな祭!~魚の調べ方と良い魚みち

芥川大堰に待望の「魚みち」が完成し、5月にはその「魚みち」を遡上する天然アユが確認できました。アユとともにどんな魚が魚みちを利用しているのか確認するために、今後は、魚みちのモニタリング調査が必要です。第2回アユちゃんお帰りな祭は、「魚の専門家」と「魚みちの専門家」による、フィールド講座です。

前日に芥川の水位を確認。これ以上強い雨が降らなければ実施できると判断して、魚みち上流側に定置網を設置し、フィールド講座の準備を行いました。前日の準備には9人が参加してくれました。 当日は中止にするか判断が難しい天気でしたが、とにかく実施することに決定。 しとしと雨の中を芥川大橋の下で開始の挨拶。天気が悪い中でも総勢28人が参加してくれました。

● 魚の調べ方

花﨑講師から、投網、タモ網、魚カゴ、石倉などの魚の採取法と特徴について説明がありました。花﨑講師は、投網による調査は10投を目安としているそうです。投網は結構重くて力の弱い人は連続して何度も投げられません。

採取した魚の一部は標本として保管します。これは100年後でも、こんな魚がいたという証明になるし、DNA鑑定をすることもできるからです。

次に投網、タモ網等を実際に行って魚を採取しました。このころから雨も止みました。

投網、タモ網で採取した魚類は、アユ、オイカワ、カマツカ、モツゴ、スゴモロコ、カジカ類でした。なぜこんな場所にカジカが? 洪水で流されてきたのかもしれませんね。

◆魚みち遡上調査

いよいよ、前日に魚みち上流に設置した定置網の回収です。魚みち遡上調査の結果は、 大きなナマズ、カマツカ、オイカワで、残念ながらアユは確認できませんでした。

●魚みちの講習

山本講師から、魚みちのポイント、種類と特徴の説明がありました。まず設置場所ですが、芥川大橋上流の魚みちは、引込型という魚が遡り口を見つけやすい形状になっています。

魚類等が自由に移動できるようにするための良い魚みちの条件、

・段差を小さくする。(プールとプールの落差は15㎝ ~20㎝)

・魚みちを流れる流速 < 魚の遡上能力(突進速度)

・途中の休憩場所

・越流部の形状が大事

ということを、実際の魚みちを示しながら解説がありました。

次に、魚みちを流れる流速はどうなっているか測定してみました。

測定結果は、

・プール部の流速 20㎝/s

・越流部の流速は、中央部が150㎝/s、 両端が 140㎝/s

でした。

越流部の流速については、魚みちの計画「概ね80㎝/s以下」よりは、かなり大きな流速が生じていました。一般的な魚類の突進速度(=10×体長(㎝))から見ても、流速が大きすぎるようです。今日は、流量が多かったからでしょうか?

今回のフィールド講座では、国土交通省による6月14日の調査結果も情報として伝えました。

・魚みちのアユ遡上数 約30尾

・落差工の下流部(左岸側)で約500~600尾のアユが確認されている。

・この魚みちより上流の2号井堰付近でアユ 約50~60尾が確認された。

間違いなく、アユはこの魚みちを遡上しています。

併せて、4月30日の魚みち見学会で紀平先生が国土交通省細見所長に、この魚道は流れが剥離していて魚が遡りにくい。せっかく良い魚道を作ってくれたんだから、なんとか、角をハツッて流れの剥離が起こらないようにしてください。

と要望されたことも情報として説明しました。これが改良されたらもっと多くのアユがのぼるかもしれませんね。

次回の連続講座“アユちゃんお帰りな祭!”は、

第3回 アユの産卵場を整備しよう!

平成23年10月1日(土)です。お楽しみに。

イベントのチラシはこちら(pdf)

前日に芥川の水位を確認。これ以上強い雨が降らなければ実施できると判断して、魚みち上流側に定置網を設置し、フィールド講座の準備を行いました。前日の準備には9人が参加してくれました。 当日は中止にするか判断が難しい天気でしたが、とにかく実施することに決定。 しとしと雨の中を芥川大橋の下で開始の挨拶。天気が悪い中でも総勢28人が参加してくれました。

● 魚の調べ方

花﨑講師から、投網、タモ網、魚カゴ、石倉などの魚の採取法と特徴について説明がありました。花﨑講師は、投網による調査は10投を目安としているそうです。投網は結構重くて力の弱い人は連続して何度も投げられません。

採取した魚の一部は標本として保管します。これは100年後でも、こんな魚がいたという証明になるし、DNA鑑定をすることもできるからです。

次に投網、タモ網等を実際に行って魚を採取しました。このころから雨も止みました。

投網、タモ網で採取した魚類は、アユ、オイカワ、カマツカ、モツゴ、スゴモロコ、カジカ類でした。なぜこんな場所にカジカが? 洪水で流されてきたのかもしれませんね。

◆魚みち遡上調査

いよいよ、前日に魚みち上流に設置した定置網の回収です。魚みち遡上調査の結果は、 大きなナマズ、カマツカ、オイカワで、残念ながらアユは確認できませんでした。

●魚みちの講習

山本講師から、魚みちのポイント、種類と特徴の説明がありました。まず設置場所ですが、芥川大橋上流の魚みちは、引込型という魚が遡り口を見つけやすい形状になっています。

魚類等が自由に移動できるようにするための良い魚みちの条件、

・段差を小さくする。(プールとプールの落差は15㎝ ~20㎝)

・魚みちを流れる流速 < 魚の遡上能力(突進速度)

・途中の休憩場所

・越流部の形状が大事

ということを、実際の魚みちを示しながら解説がありました。

次に、魚みちを流れる流速はどうなっているか測定してみました。

測定結果は、

・プール部の流速 20㎝/s

・越流部の流速は、中央部が150㎝/s、 両端が 140㎝/s

でした。

越流部の流速については、魚みちの計画「概ね80㎝/s以下」よりは、かなり大きな流速が生じていました。一般的な魚類の突進速度(=10×体長(㎝))から見ても、流速が大きすぎるようです。今日は、流量が多かったからでしょうか?

今回のフィールド講座では、国土交通省による6月14日の調査結果も情報として伝えました。

・魚みちのアユ遡上数 約30尾

・落差工の下流部(左岸側)で約500~600尾のアユが確認されている。

・この魚みちより上流の2号井堰付近でアユ 約50~60尾が確認された。

間違いなく、アユはこの魚みちを遡上しています。

併せて、4月30日の魚みち見学会で紀平先生が国土交通省細見所長に、この魚道は流れが剥離していて魚が遡りにくい。せっかく良い魚道を作ってくれたんだから、なんとか、角をハツッて流れの剥離が起こらないようにしてください。

と要望されたことも情報として説明しました。これが改良されたらもっと多くのアユがのぼるかもしれませんね。

次回の連続講座“アユちゃんお帰りな祭!”は、

第3回 アユの産卵場を整備しよう!

平成23年10月1日(土)です。お楽しみに。

日時

2011年6 月18 日(土) 午前10 時~12 時 (雨天中止)

場所

芥川大橋上流右岸側魚みち

講師

山本 忠雄 氏 (芥川緑地資料館 館長)

花﨑 勝司 氏 (芥川緑地資料館 主任研究員)

花﨑 勝司 氏 (芥川緑地資料館 主任研究員)

参加者

28人

その他

主 催:芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク

~愛称:芥川倶楽部~

共 催:芥川緑地資料館(あくあぴあ芥川)

問合先:高槻市 政策企画室 (担当:平井、重永)

072-674-7392

seisaku(@)city.takatsuki.osaka.jp ( )を外して送信ください

~愛称:芥川倶楽部~

共 催:芥川緑地資料館(あくあぴあ芥川)

問合先:高槻市 政策企画室 (担当:平井、重永)

072-674-7392

seisaku(@)city.takatsuki.osaka.jp ( )を外して送信ください

今後の予定

第3 回 アユの産卵場を整備しよう! 平成23年10月1日(土)

第4 回 アユの卵を見つけよう! 平成23年11月5日(土)

第5 回 アユ遡上継続・増加をめざして平成24年2月

詳細は、後日、芥川倶楽部ブログ(http://akutariv.blog85.fc2.com/)などでご案内します。!

第4 回 アユの卵を見つけよう! 平成23年11月5日(土)

第5 回 アユ遡上継続・増加をめざして平成24年2月

詳細は、後日、芥川倶楽部ブログ(http://akutariv.blog85.fc2.com/)などでご案内します。!

自然観察会「高槻のカエルさがし」

あくあぴあ芥川と大阪市立自然史博物館の共催で、6月12日にカエル観察会を行いました。当日は総勢約60人の参加でした。

まずは、萩谷総合公園の池でモリアオガエルの卵塊を観察。卵塊の周辺で、モリアオガエルを探してみましたが・・・・これは簡単に見つかりません。

途中、カエルを探しながら摂津峡へ。ここでは、カジカガエルの声を聞くことができました。この日は増水していて残念ながら姿は見ることはできず。ここで、和田学芸員から見つけたカエルとマムシの話。マムシは子どもたちに大人気。花﨑主任研究員からはカワヨシノボリの生態について説明がありました。

塚脇周辺の田んぼではヌマガエル、カブトエビ、ホウネンエビ、カイエビを観察して解散。今年は7種類のカエルをさがすことができました。

講師:和田岳(大阪市立自然史博物館学芸員)、花﨑勝司(あくあぴあ芥川主任研究員) 確認できたカエル:モリアオガエル(卵塊)、カジカガエル(鳴き声)、ニホンアマガエル、タゴガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ヌマガエル

まずは、萩谷総合公園の池でモリアオガエルの卵塊を観察。卵塊の周辺で、モリアオガエルを探してみましたが・・・・これは簡単に見つかりません。

途中、カエルを探しながら摂津峡へ。ここでは、カジカガエルの声を聞くことができました。この日は増水していて残念ながら姿は見ることはできず。ここで、和田学芸員から見つけたカエルとマムシの話。マムシは子どもたちに大人気。花﨑主任研究員からはカワヨシノボリの生態について説明がありました。

塚脇周辺の田んぼではヌマガエル、カブトエビ、ホウネンエビ、カイエビを観察して解散。今年は7種類のカエルをさがすことができました。

講師:和田岳(大阪市立自然史博物館学芸員)、花﨑勝司(あくあぴあ芥川主任研究員) 確認できたカエル:モリアオガエル(卵塊)、カジカガエル(鳴き声)、ニホンアマガエル、タゴガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ヌマガエル

日時

2011年6月12日(日)

場所

萩谷~摂津峡

講師

和田岳 氏(大阪市立自然史博物館学芸員)

花﨑勝司(あくあぴあ芥川主任研究員)

花﨑勝司(あくあぴあ芥川主任研究員)

確認できたカエル

モリアオガエル(卵塊)、カジカガエル(鳴き声)、ニホンアマガエル、タゴガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ヌマガエル

参加人数

約60名