リバーサイドコンサート(高槻ジャズストリート)

5月3日、4日、あくあぴあリバーサイドコンサートが今年も高槻ジャズストリートとジョイント!高槻ジャズストリートは1999年に「音楽でまちを明るく」を目的に始まり、今年で12年目の市民の音楽イベント。全国から3千人のミュージシャン、10万人の音楽好きが大集合!あくあぴあ会場には約100人のミュージシャン、1600人の音楽好きが集まり、80人のボランティアが飲食ブースをはじめ、イベントを盛り上げてくれました。館内の「子ども動物園」「クイズラリー」「魚のエサやり見学」も大好評でした。

日時

2010年5月3日(土)・4日(日)

場所

あくあぴあ芥川 1階 水上ステージ

参加費

無料

出演バンド

5月3日

11:00 OsakaSwingLab

12:00 上方太鼓連

13:00 TWILIGHT JAZZ ORCHESTRA

14:00 近畿郵政楽団

5月4日

11:00 Pricolore

12:00 スティールパンダ

13:00 ユキナ&エローズ

14:00 First Circle

11:00 OsakaSwingLab

12:00 上方太鼓連

13:00 TWILIGHT JAZZ ORCHESTRA

14:00 近畿郵政楽団

5月4日

11:00 Pricolore

12:00 スティールパンダ

13:00 ユキナ&エローズ

14:00 First Circle

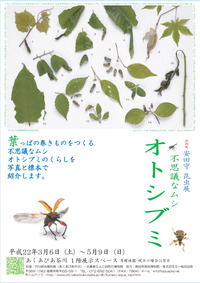

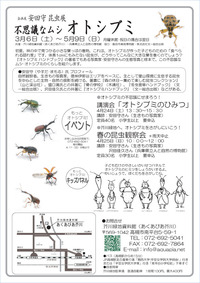

春の昆虫観察会

オトシブミの研究者・沢田佳久さんと、生きもの写真家の安田守さんを講師にお招きし、春の昆虫観察会を行いました。みんなで探したのはオトシブミ。卵を産みつけた葉っぱを、まるで巻物のように巻く小さな昆虫です。若いやわらかい葉の先にぶらさがった巻物(「ようらん」と呼びます)や、かじりかけの葉っぱがたくさんみつかりました。福岡県と香川県でしか採集されていない、とても珍しい「タチバナチビチョッキリ」を参加者の小学生がアオキの葉の上で発見。講師の沢田さんは大喜びでした。

観察できたオトシブミ:ヒメクロオトシブミ、カシルリオトシブミ、、アシナガオトシブミ、コナライクビチョッキリ、ヒメケブカチョッキリ、クロケシツブチョッキリ、 タチバナチビチョッキリ

|

|

|

日時

2010年4月25日(日) 午前10時00分~12時00分

場所

あくあぴあ芥川 1階 水上ステージ前

講師

安田 守 氏(生きもの写真家)

沢田 佳久 氏(兵庫県立人と自然の博物館)

沢田 佳久 氏(兵庫県立人と自然の博物館)

参加費

無料

対象

小学生以上(小学生は保護者同伴)

参加者

38名

講演会「オトシブミのひみつ!」

芥川・淀川連続講座2010「歴史から見た芥川」

昔の芥川ってどんな川? 芥川の歴史を振り返り、人々と河川との関わりを(地域史研究家)古藤幸雄氏に教えてもらいました。芥川の水をめぐって、真上村と郡家村の争いがあり、三好長慶が仲裁した話は有名ですが、この水争いの原因となる堰、井戸、水路の位置関係など。2時間はあっという間に過ぎてしまい、話半分で終ってしまいましたので、会場からは第2回をお願いしますとの声があがりました。

詳細報告はこれから作りますのでお楽しみに。

日時

2010年4月24日(土) 午後2時~4時 (受付1時30分)

場所

高槻市生涯学習センター(市役所新館) 3階 研修室

講師

古藤 幸雄 氏(地域史研究家)

参加者

74名

その他

主催:淀川管内河川レンジャー 中島敏明

共催:芥川倶楽部、あくあぴあ芥川

支援:国道交通省淀川河川事務所

協力:たかつき環境市民会議

後援:大阪府茨木土木事務所、高槻市

共催:芥川倶楽部、あくあぴあ芥川

支援:国道交通省淀川河川事務所

協力:たかつき環境市民会議

後援:大阪府茨木土木事務所、高槻市

春の野草観察会

ミニ展示「ホタルの不思議」

高槻には7種類ものホタルが生息しています。

知っているようで知らなかった、ホタルに関する展示です。

日時

2010年5月22日(土)~7月4日(日)

場所

あくあぴあ芥川 1階 企画展スペース

参加費

無料

自然観察会「カイガラムシを見てみよう!」

カイガラムシって知ってますか??

全然動かない!?何かのたまごかな?鳥のフンにも見える?

小さくて、一見ムシには見えないような姿をしているかもしれません。

実は私たちのとっても身近いて、不思議な魅力を持つカイガラムシ。

前半はカイガラムシの生活や人間との関わりについてお話を聞きました。

カイガラムシは昔から人間の役に立っていて現在でも、分泌物から天然樹脂が作られたり、レコードの材料になったり、ハムなどの天然の着色料としても利用されているそうです。

後半はあくあぴあの周辺でカイガラムシを皆さんで探しました。

始めはなかなか見つけられなかったけれど、そのうちイタドリ・ユキヤナギについている

『ツノロウムシ』、ユキヤナギについている『カメノコロウムシ』、ヨシの茎の中にいる

『ビワコカタカイガラモドキ』の3種のカイガラムシを見つけることができました!

日時

2010年3月14日(日) 午前10時~12時

講師

中谷憲一氏(昆虫写真家)

参加費

無料

参加者

13名

バードウォッチング2

前回のパート1に引き続き、今回も参加者多数で定員を大きく超える応募いただきました。どうもありがとうございました!お電話いただいたのに参加できなかった皆さん、本当にごめんなさい。こりずにまた応募してくださいね。

この日は朝からあくあぴあの周りで、駅伝大会があり「鳥たちが逃げちゃって見れなかったらどうしよう・・・」と心配していましたが、歩き出したそばから「チョウゲンボウだ!」「カワセミだ!!」と次々といろんな鳥が姿を見せてくれました。

チョロチョロ動くジョウビタキ。なかなか見つけるのは難しかったけどサポートスタッフの人が「ほらあそこ!」とすぐ望遠鏡で見せてくれたり、鳥のことから双眼鏡のことまで・・・何でもやさしく教えてくれるのでバードウォッチングが始めての人でも楽しめる観察会になりました。普段なら歩いて5分の距離を2時間かけて歩き、観察できた鳥は25種。こんな身近な場所でこんな短い距離でこんなたくさんの鳥が見れるなんて本当にびっくりですね!

【観察できた鳥】

アオジ オオタカ オナガガモ カルガモ カワウ カワセミ カワラヒワ キジバト ケリ コガモ コサギ ジョウビタキ スズメ セグロセキレイ ダイサギ チョウゲンボウ ツグミ トビ ハクセキレイ ハシブトガラス ハシボソガラス ヒバリ ヒヨドリ ホオジロ モズ

日時

2010年2月14日(日) 午後1時~午後3時

集合場所

あくあぴあ芥川 1階 水上ステージ前

講師

高田みちよ(芥川緑地資料館 主任学芸員)

対象

小学生以上(小学生は保護者同伴)

参加費

無料

参加者

39名

持ち物

双眼鏡・筆記用具なども観察用具。防寒具、歩きやすい靴で。

バードウォッチング1

あくあぴあ新年1発目の観察会!

芥川緑地周辺の冬鳥を一緒に観察しました。

水上ステージ前に集合した後、あくあぴあ前の芥川へ。 さっそくキセキレイに出会えました! その後も川沿いを歩いていくと、めずらしいビンズイやアオジ、 それに美しい色のカワセミや、芥川ではおなじみのダイサギやアオサギなど、27種類もの鳥類を観察することができました。みんな夢中で観察したので、あくあぴあ前から水道橋まで、普通なら徒歩5分ほどの距離を歩くのに、なんと1時間半もかかってしまいました!

水上ステージ前に集合した後、あくあぴあ前の芥川へ。 さっそくキセキレイに出会えました! その後も川沿いを歩いていくと、めずらしいビンズイやアオジ、 それに美しい色のカワセミや、芥川ではおなじみのダイサギやアオサギなど、27種類もの鳥類を観察することができました。みんな夢中で観察したので、あくあぴあ前から水道橋まで、普通なら徒歩5分ほどの距離を歩くのに、なんと1時間半もかかってしまいました!

日時

2010年1月17日(日) 午後1時~午後3時

雨天時

中止

集合場所

あくあぴあ芥川 1階 水上ステージ前

講師

高田みちよ(芥川緑地資料館 主任学芸員)

対象

小学生以上(小学生は保護者同伴)

参加者

28名