- ≪あくあぴあブログがお引越ししました(2021年4月21日付)≫ - おしらせ -

- もぐもぐタイム コイをYoutubeにアップしました - おしらせ -

- 子どもワークショップ「芥川のでっかい鳥」 報告 - 過去のイベント -

- イベント中止のお知らせ - おしらせ -

- 【3月20日(土・祝)】 工作教室「バードセイバー(野鳥の衝突防シール)づくり」 - 過去のイベント -

- ≪雨天中止≫【3月21日(日)】 あくあぴあクラシックコンサート - 過去のイベント -

- 【3月7日(日)】 自然観察会「コケ調べ観察のポイント」 報告 - 過去のイベント -

- 2階女子トイレ修繕工事による使用中止について - おしらせ -

- 【2月27日(土)】 講座「自然を守るために私達ができること」 報告 - 過去のイベント -

- 自然工作教室を再開します - おしらせ -

2015年02月26日

お上品かな?

2015年02月26日

覚え易~い

2015年02月26日

潜る!

2015年02月26日

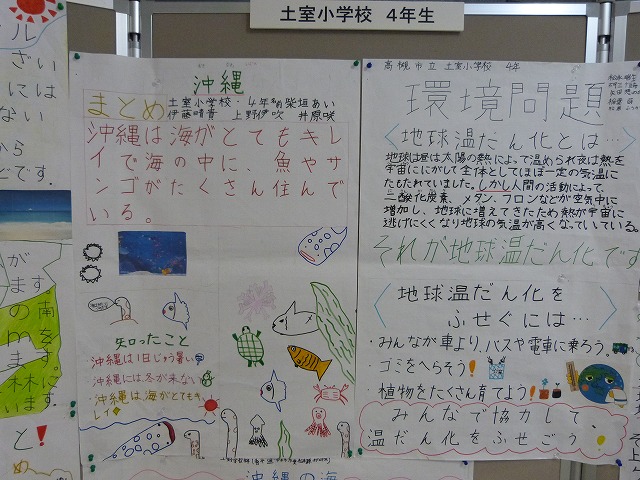

【2月7日~2月22日】企画展「私の水辺」 北部地域交流会水辺活動展示会終了しました

2015年02月26日

【2月25日】あくあぴあのおはなし会2月終了しました。

2015年02月25日

いきものいっぱいのあくあぴあでのんびり楽しむのおはなし会。

いつものように、手遊び・歌遊びをした後に、今回は「たまご」をテーマに、『たまごのなかにいるのはだあれ?』や『たまごのえほん』などを読みました。

そのあとは、あくあぴあにある、ニワトリやツバメ、スズメ、ダチョウなどの本物のたまごが登場!

いろいろな大きさや色のたまごに、みんなきょうみしんしんでした。

2月28日(土)からは、あくあぴあ1階で「とりのたまご展」もはじまります。

こちらにも遊びに来てくださいね。

いつものように、手遊び・歌遊びをした後に、今回は「たまご」をテーマに、『たまごのなかにいるのはだあれ?』や『たまごのえほん』などを読みました。

そのあとは、あくあぴあにある、ニワトリやツバメ、スズメ、ダチョウなどの本物のたまごが登場!

いろいろな大きさや色のたまごに、みんなきょうみしんしんでした。

2月28日(土)からは、あくあぴあ1階で「とりのたまご展」もはじまります。

こちらにも遊びに来てくださいね。

日時

2015年2月25日(水)

午前11時~11時30分

午前11時~11時30分

場所

あくあぴあ芥川 3階 多目的ホール

講師

おはなしうさぎ

参加費

無料

申込み

不要

対象

0歳から就学前の乳幼児とその保護者

参加者

34名

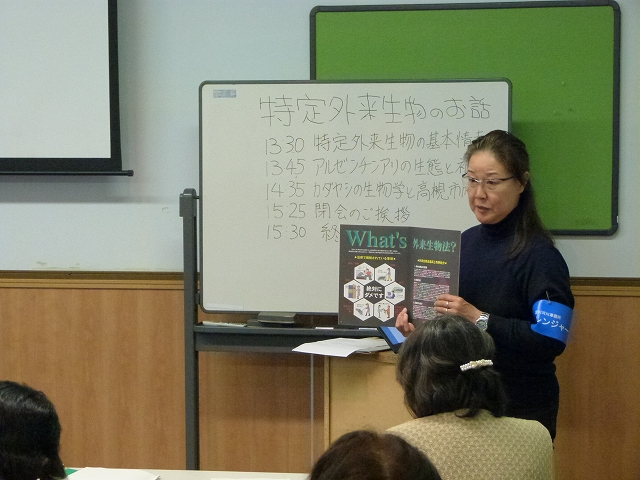

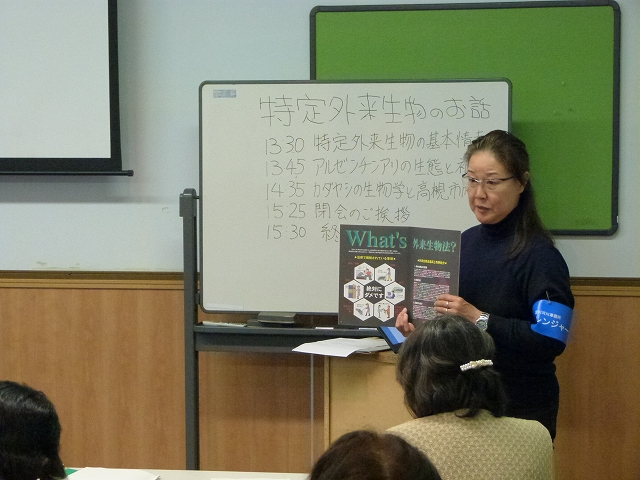

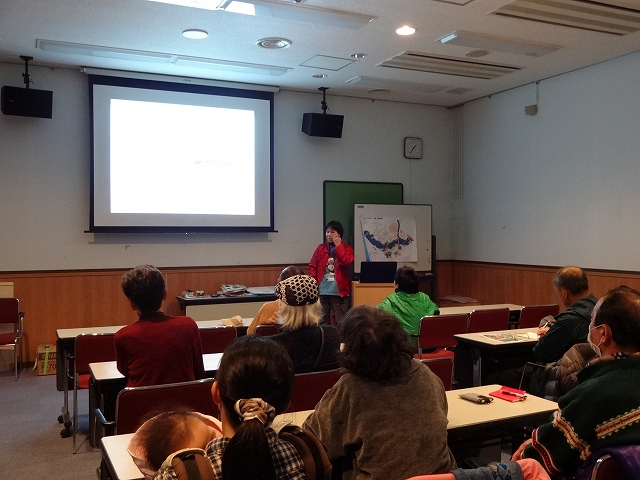

【2月21日】講座 「特定外来生物のお話」

2015年02月21日

特定外来生物とは、外来生物法で指定されている日本の生態系に悪影響を及ぼすと考えられている生物のことです。今日はその中から、アルゼンチンアリとカダヤシについてのお話を聞きました。アルゼンチンアリはアルゼンチン原産ですが、今や世界中に広がっています。大阪では此花区に侵入しています。広島県や山口県ではかなり広がっていて、もとから日本にいたアリを駆逐したり、人を噛む不快害虫になっています。

カダヤシは芥川では下流のほうに分布していますが、メダカを駆逐するような勢いはみられず、今まで言われていたほどの勢いではないようです。

石山さんから基本情報の説明

砂村さんからアルゼンチンアリについての講演

カダヤシは芥川では下流のほうに分布していますが、メダカを駆逐するような勢いはみられず、今まで言われていたほどの勢いではないようです。

石山さんから基本情報の説明

砂村さんからアルゼンチンアリについての講演

日時

2015年2月21日(土)午後1時30分~午後3時30分

場所

あくあぴあ芥川 3階 多目的ホール

講師

石山 郁慧 氏(淀川管内河川レンジャー)

砂村 栄力 氏(アリ研究家)

花崎 勝司(当館主任研究員)

砂村 栄力 氏(アリ研究家)

花崎 勝司(当館主任研究員)

参加者

37名

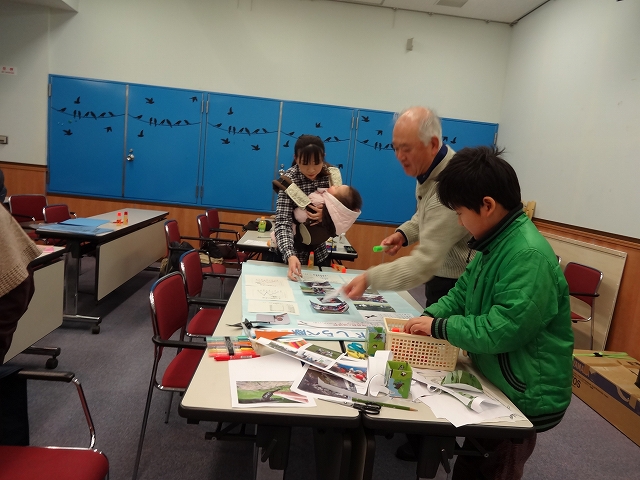

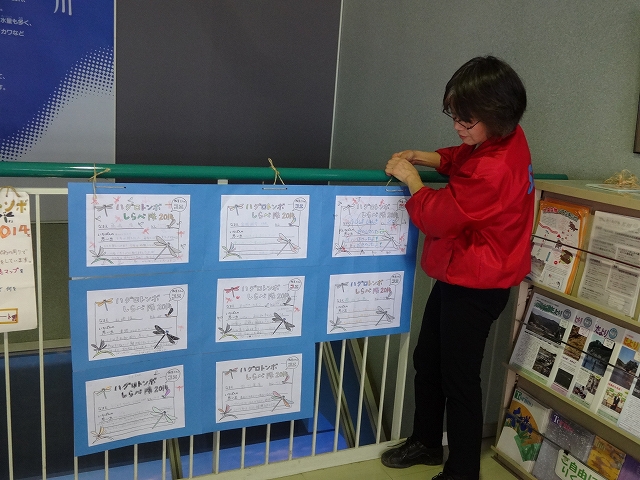

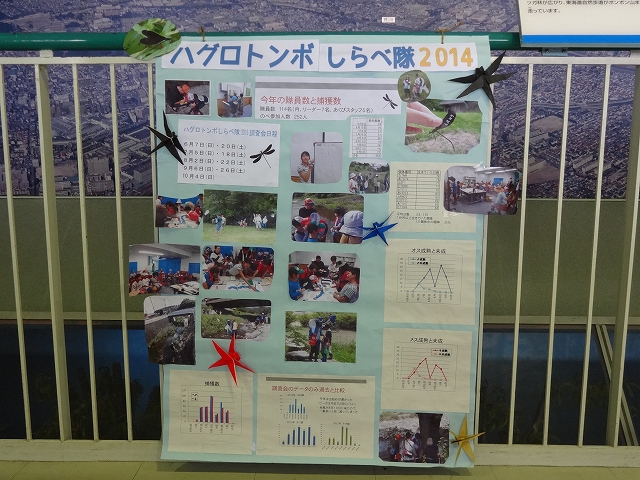

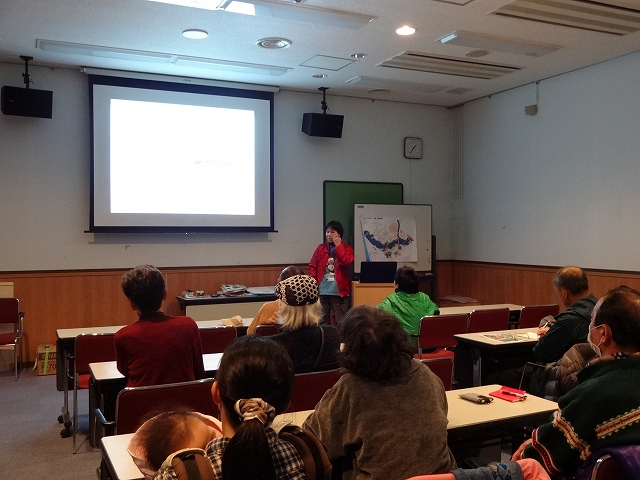

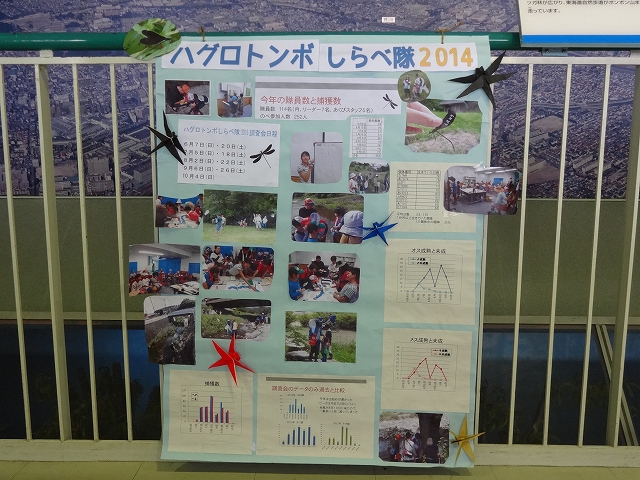

ハグロトンボしらべ隊2014報告会

2015年02月20日

データ整理はハグロトンボ2014報告会になんとか間に合いました。まずはトンボについて勉強した後、今年の結果を報告。今年の隊員数は114名、調査会での採集数は252頭。2013年が810頭、2012年が618頭なのに比べ、かなり少ない数です。昨年9月と今年8月の台風の影響が大きく出ていました。再捕獲の情報で、1回目と最後に採集された日数差が最大78日で、成虫でも2か月以上生きることがわかりました。長生きしたのにあまり移動しない個体がいる一方、その日のうちに1kmぐらい移動している個体もあり、再捕獲からいろんなことがわかりました。

トンボの勉強と、2014年の調査報告を聞きます

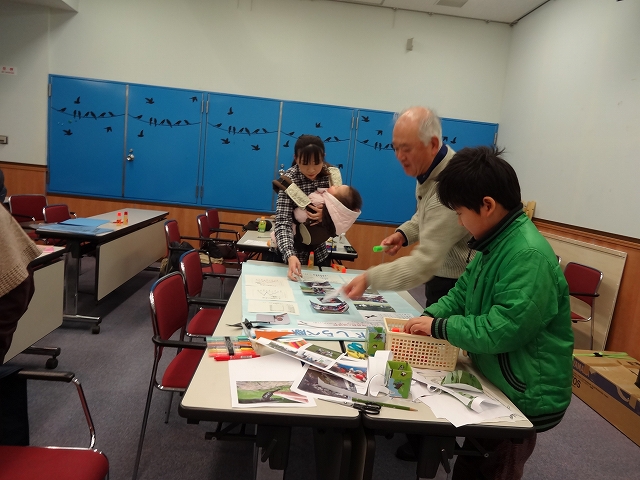

みんなで今年の報告を作りました

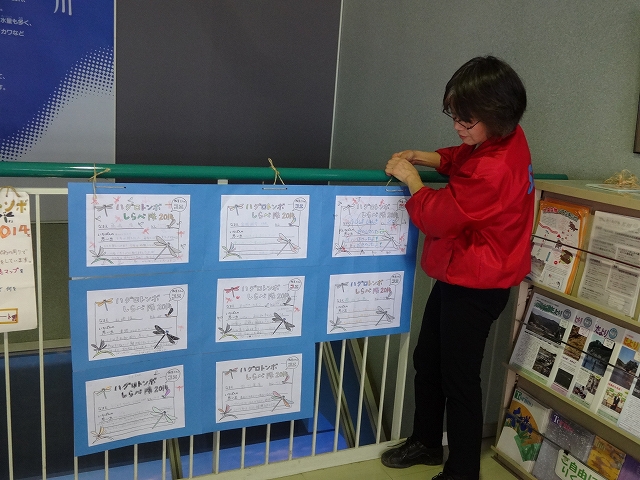

隊員の感想です

2014年の調査報告

トンボの勉強と、2014年の調査報告を聞きます

みんなで今年の報告を作りました

隊員の感想です

2014年の調査報告

日時

2015年2月15日(日)午後1時30分~午後3時30分

場所

あくあぴあ芥川 3階 多目的ホール

講師

高田みちよ(当館主任学芸員)

参加者

16名

ルリタテハのはずが・・・

2015年02月18日

昨年10月に、高槻市のとある住宅地にある職員Wの庭で、

ルリタテハの幼虫がホトトギス(植物)についていたので、無事チョウになるかな~と観察していたところ

突然マユができたそう。

しかもルリタテハの幼虫がそのマユの上にさなぎになるための糸をかけている・・・。

様子がおかしい・・・何かに寄生されているのかな?と、

枝ごとあくあぴあに持ってきて様子を見ていたのですが・・・

今日、コマユバチの仲間が生まれているのを発見!!

ただいま体長4ミリくらいの小さなハチがマユの中から次々と羽化してきています。

ちなみに、ルリタテハの幼虫はマユの上に糸をかけてマユを補強した後に死んでしまいました。

寄生された幼虫は行動までコントロールされているんだそうです。

小さい体で、恐るべし。寄生バチ。

あくあぴあの3階事務所前においてあるので、ちびーっちゃいハチを見に来てください!

↓これが出てきたコマユバチの仲間。

右後ろに見える白いものがマユ。よく見ると穴が開いてます。(クリックで拡大)

ルリタテハの幼虫がホトトギス(植物)についていたので、無事チョウになるかな~と観察していたところ

突然マユができたそう。

しかもルリタテハの幼虫がそのマユの上にさなぎになるための糸をかけている・・・。

様子がおかしい・・・何かに寄生されているのかな?と、

枝ごとあくあぴあに持ってきて様子を見ていたのですが・・・

今日、コマユバチの仲間が生まれているのを発見!!

ただいま体長4ミリくらいの小さなハチがマユの中から次々と羽化してきています。

ちなみに、ルリタテハの幼虫はマユの上に糸をかけてマユを補強した後に死んでしまいました。

寄生された幼虫は行動までコントロールされているんだそうです。

小さい体で、恐るべし。寄生バチ。

あくあぴあの3階事務所前においてあるので、ちびーっちゃいハチを見に来てください!

↓これが出てきたコマユバチの仲間。

右後ろに見える白いものがマユ。よく見ると穴が開いてます。(クリックで拡大)

【2月15日】ハグロトンボしらべ隊2014 報告会

2015年02月14日

平成26年に実施したハグロトンボしらべ隊による調査結果報告会です。

大量のデータを集計し、マップを作り、やっと今年度の結果が見えてきました。報告会は明日なのに今頃まだ集計をしている状態・・・。

マークをつけたハグロトンボがもう一度捕獲されてはじめて移動したことがわかります。特徴的なものだけを描いてみました。

報告会は明日ですが、ぜひご参加ください。

そして来年度もハグロトンボしらべ隊に入隊してください。

大量のデータを集計し、マップを作り、やっと今年度の結果が見えてきました。報告会は明日なのに今頃まだ集計をしている状態・・・。

マークをつけたハグロトンボがもう一度捕獲されてはじめて移動したことがわかります。特徴的なものだけを描いてみました。

報告会は明日ですが、ぜひご参加ください。

そして来年度もハグロトンボしらべ隊に入隊してください。

日時

2015年2月15日(日)午後1時30分~午後3時30分

場所

あくあぴあ芥川 3階 多目的ホール

講師

高田みちよ(当館主任学芸員)

参加費

無料

申込み

不要

対象

ハグロトンボしらべ隊隊員、および市民

定員

先着30名