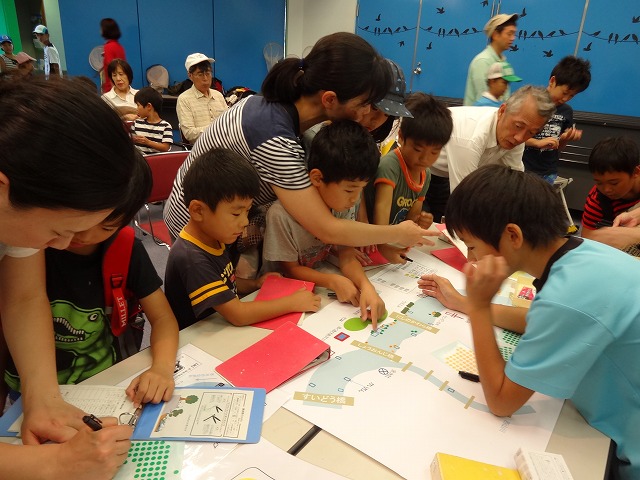

【1月23日(土)】自然観察会「バードウォッチング」

2016年01月24日

寒い日でしたが風もなくいいお天気でした。あくあぴあから水道橋まで歩き、途中の鳥を観察しました。

みんなのアイドル、カワセミが行きつ戻りつ。魚を食べるところを見られた方もいたようです。

トキワサンザシ(ピラカンサ)の実を食べるジョウビタキも観察できました。

J-com高槻が取材に来てくれました。

放送日は1月26日(火)11:00~11:14(再放送15:30~、22:45~)

「デイリーニュース 高槻 島本」

ぜひご覧ください

この季節の芥川はたくさん鳥が見られるので、ぜひ、ゆっくりバードウォッチングを楽しんでください。

みんなのアイドル、カワセミが行きつ戻りつ。魚を食べるところを見られた方もいたようです。

トキワサンザシ(ピラカンサ)の実を食べるジョウビタキも観察できました。

J-com高槻が取材に来てくれました。

放送日は1月26日(火)11:00~11:14(再放送15:30~、22:45~)

「デイリーニュース 高槻 島本」

ぜひご覧ください

日時

2016年1月23日(土)13:30~15:30

場所

あくあぴあ~水道橋

講師

高田みちよ(当館主任学芸員)

参加者

54名

見られた鳥

カワウ、コサギ、カルガモ、コガモ、ケリ、カワセミ、セグロセキレイ、ハクセキレイ、キセキレイ、モズ、ヒヨドリ、キジバト、ツグミ、ジョウビタキ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス 18種