企画展関連講座「生物多様性って何?~生物多様性とは?外来種とは?」

生物多様性とは何か

畑田 彩 氏 (京都外国語大学 准教授)

生物多様性はなぜ大事なのか・・・。みなさんが食べている食事内容はすべて生物です。俳句の季語の多くが生物です。人は生物がいなければ生きていけませんし、文化も成り立ちません。毎日同じ食事だとあきますよね。いろんな種類の食事をしようと思ったら、その分の生物が生息していることが必要です。その生物が生息するためには、エサや環境が必要です。では、私たちにできることは?

・身のまわりの自然に目を向けること

・環境に配慮した商品を選ぶこと

・子どもたちを外へ連れ出すこと

・スナック菓子よりもおせんべいを食べること・・・。

スナック菓子の油は熱帯雨林を切り開いて作ったプランテーションのヤシ油が使われています。

おせんべいは油を使わず、お米からできていて、日本の田んぼを守ることができます。

ということを考えながら、買い物をすることが、生物多様性保全につながる、ということです。

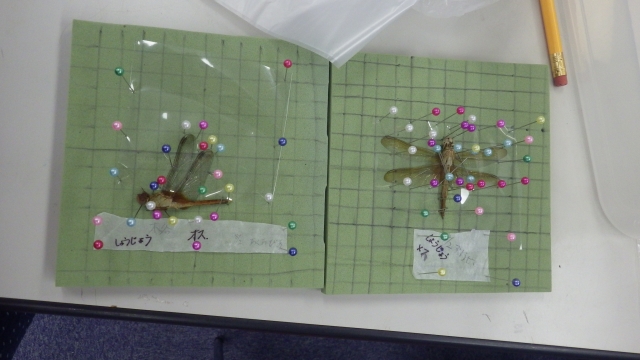

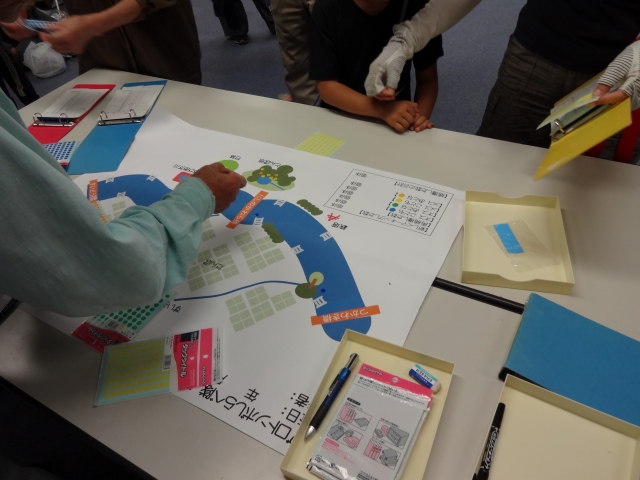

外来生物とは?~赤い浮草やダンゴムシなどを例に~

鈴木 武 氏 (兵庫県立人と自然の博物館 研究員)

外来種問題では、法律や外来種が増えた経緯などの話を聞きました。

ハブをやっつけてくれると思って導入したけど全然うまくいっていないマングース。ラスカルが流行ったことから、たくさん輸入され、飼いきれなくなって放されたアライグマ。もう駆除できないぐらい増えてしまっています。今たくさん飼われてるカブトムシ、クワガタムシなども野外に放してはいけません。ペットを放すことは法律で禁止されていますし、一度飼った生物とは一生一緒に暮らしましょう。

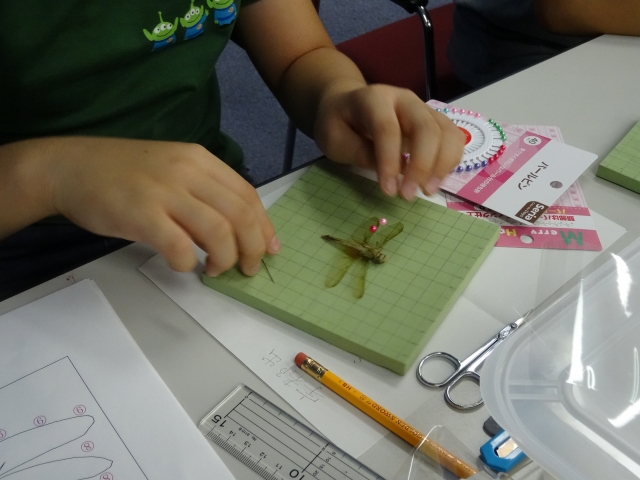

産業とのつながりも大きく、ハリエンジュを駆除すると蜂蜜を作る養蜂家が困るので駆除できないそうです。オオアカウキクサも合鴨農法とともに広がったとのこと。外来種問題は人の思惑が絡むので、一筋縄にはいかないようです。