自然観察会「ヒメボタルを探そう」

2014年06月01日

あくあぴあの理念(ミッション)はこちら

あくあぴあの理念(ミッション)はこちら

|

|

|

|

|

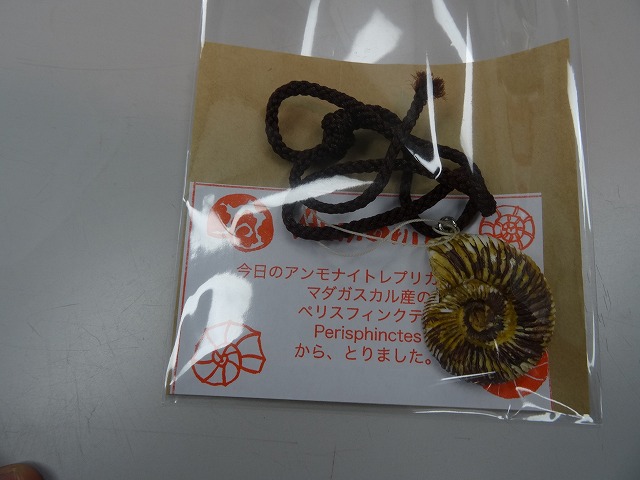

そのあと、現地でやっているアンモナイトのレプリカづくりをやってみました。普段は子どもに遠慮している大人たちもここぞとばかりに凝った作品を作っています。

そのあと、現地でやっているアンモナイトのレプリカづくりをやってみました。普段は子どもに遠慮している大人たちもここぞとばかりに凝った作品を作っています。 完成。これは4年生の参加者が作った作品です。

完成。これは4年生の参加者が作った作品です。

ヒナノハイゴケ

ヒナノハイゴケ

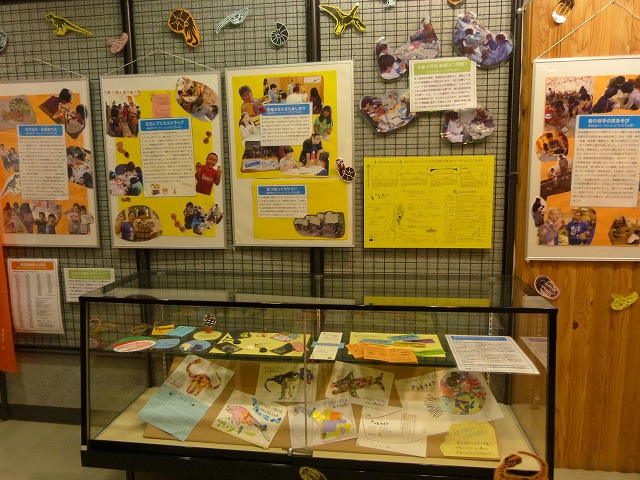

16、17日に開催された、鳥をテーマに自然関連のサークル、地域の自然保護団体等が一堂に会して出展するお祭り、大阪バードフェスティバル2013に行ってきました。あくあぴあのブースでは、ニワトリとスズメの全身骨格、鳥のくちばしクイズ、焼き鳥クイズ、「なりきりマント」が大好評でした。

「なりきりマント」のカワセミ、ユリカモメはあくあぴあ3階でいつでも着れます。着そびれた方はぜひご来館を。バードフェスの日限定で、大阪自然史センターが行う東北支援ワークショップで南三陸町へ届ける「イヌワシ親子」のマントがお披露目。白くてふわふわのかわいい巣内ビナのマントが大阪で着れる唯一のチャンスなので、スタッフのほうが喜んで来ていたかも。

大阪バードフェスティバル2013の様子は大阪自然史センターのフェイスブックからご覧になれます。こちらからどうぞ。