晴天にめぐまれた11月30日。

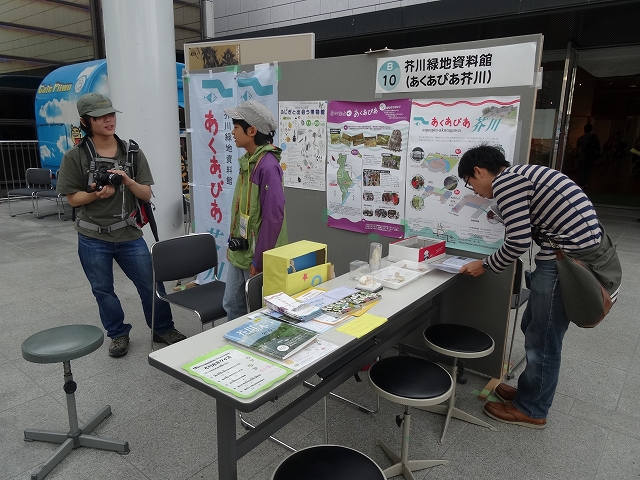

あくあぴあ芥川が「博物館相当施設」になったお祝いのイベントが盛大に行われました。

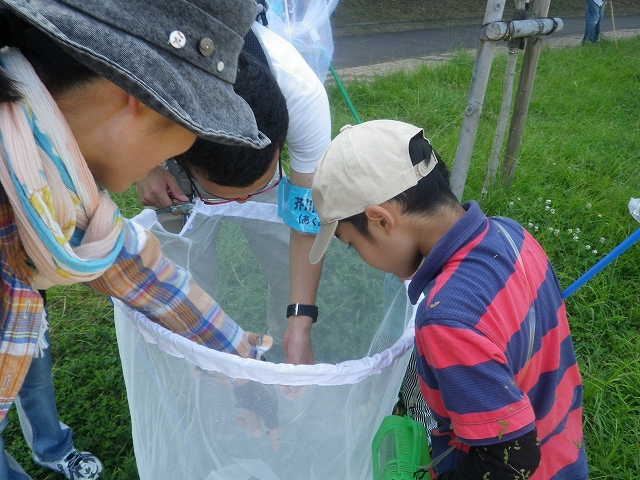

青空のもと、広場のふわふわはにたん、工作教室も大賑わい。

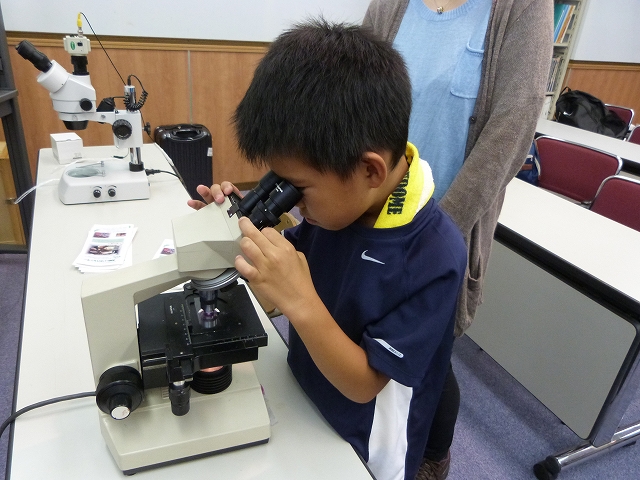

館内ではクイズラリー。あくあぴあ博士になれたかな? 各階を回ってクイズを解き、4階ピロティーで答え合わせ。

午後からの式典と講演会に、はにたんが駆けつけてくれました。「昔・今・これから」と「芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク10周年」のパネルもあります。今日の講師、ゲッチョ先生こと盛口満先生となにわホネホネ団・西澤真樹子団長の著書販売コーナーではサインがもらえました。

1時からはあくあぴあ芥川が博物館相当施設になったお祝いの式典。

実行委員長、市長の挨拶のあと、市議会議長からの祝辞、茨木土木事務所長からの祝電をいただきました。

講演会では、高田主任学芸員から「博物館ってなあに?」と題して、あくあぴあ芥川が博物館法による博物館相当施設になるとどうなるのか、の説明がありました。今までも博物館としての仕事を行ってきたので、見た目は変わりませんが、標本を保存し、活用することが仕事に位置づけられる、ということです。

ゲッチョ先生こと盛口満先生からは、「ひろいものはたからもの」と題して、「いろいろなものを拾っていくと、初めは何なのかわからなくてもそのうち何かがわかってくる」ということを実物も見せてもらいながらお話してもらいました。

そのあと、ゲッチョ先生と西澤団長、高田主任学芸員の対談で、博物館は医者のようなものだ、という話になりました。ゲッチョ先生は開業医、あくあぴあは地域診療所、西澤団長が活躍する大阪市立自然史博物館は大学病院のようなもので、それぞれに役割があり、得意分野があるということ。

みなさんが感じた生き物の疑問は、ぜひ身近なあくあぴあへ!

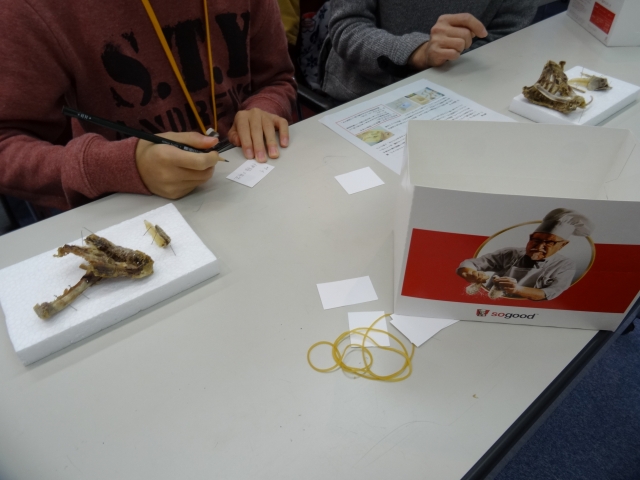

講座のあと、ケンタッキーのオリジナルチキンから骨格標本をつくるワークショップと、芥川のカモのお話をきいてカードをつくるワークショップ。いつも食べているチキンにも骨があり、標本を作ることができます。やってみると意外と難しい。

子どもたちのための絵本と折り紙などのキッズコーナーも楽しめました。

日時

平成26年11月30日 午前10時~午後5時

内容

あくあぴあ会場

ふわふわはにたん

自然工作教室

クイズラリー

南平台小学校会場

式典

記念講座

ワークショップ

キッズコーナー

参加者

あくあぴあ会場

ふわふわはにたん:600名

自然工作教室:350

南平台小学校会場

式典と講演会:250名

ケンタッキーの『オリジナルチキン』で骨格標本を作ろう!:100名(見学含む)

芥川のカモカード&キッズコーナー:100名

協力

協賛

日本KFCホールディングス株式会社