チーム・ボンドガール活動報告

チーム・ボンドガールとは、あくあぴあの昆虫標本作成をするボランティアチームです。微小な昆虫を三角台紙に貼って標本化する作業を行うのですが、某所ではこの作業をしている女性スタッフをボンドガールと呼んでいると聞き、面白かったのであくあぴあでもそう呼ばせてもらっています。もちろんガールでない老若男女の参加が可能です。

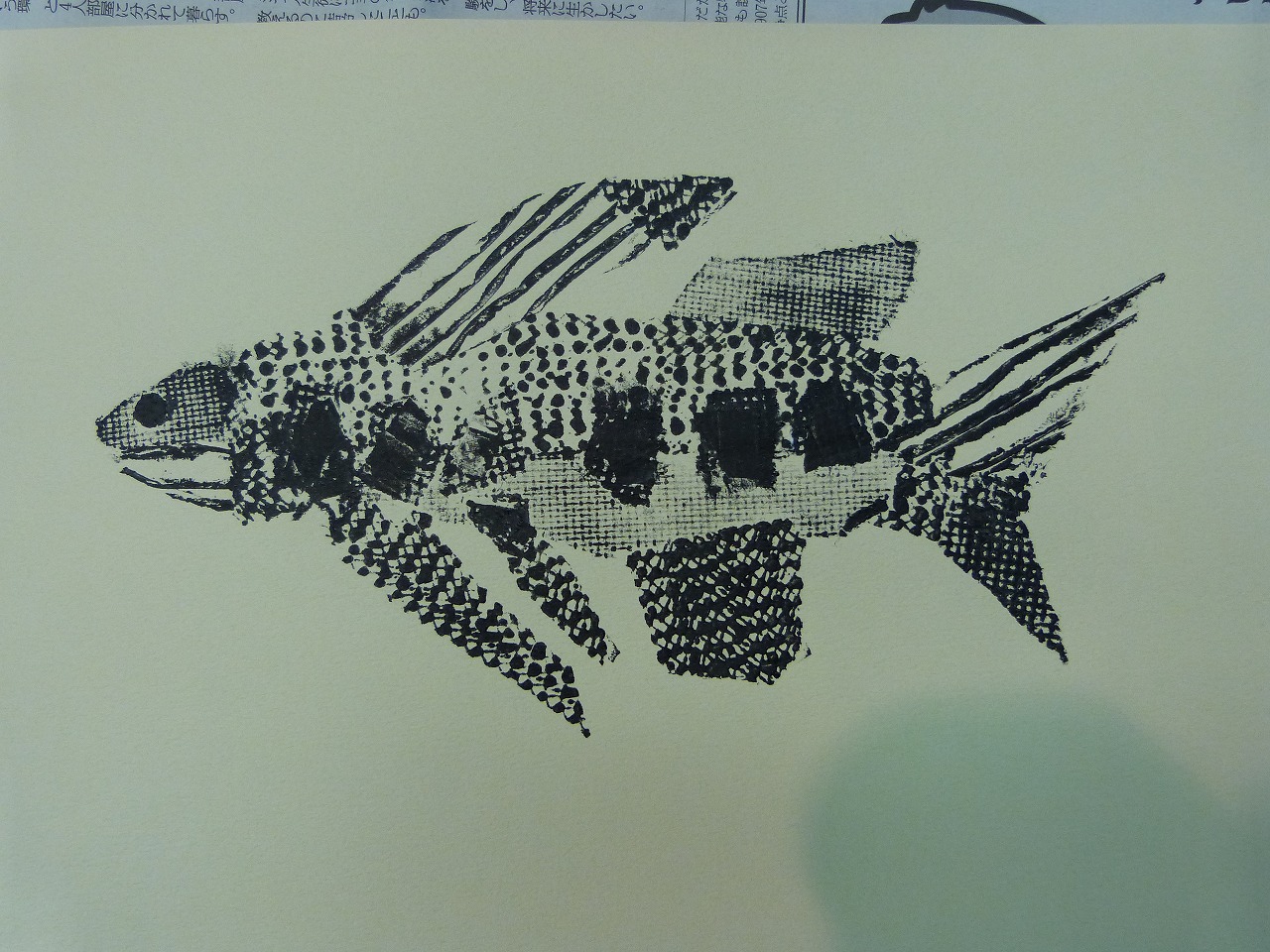

どういう昆虫を標本にしているかというと、あくあぴあもお手伝いしている東日本大震災復興支援事業、「南三陸 勝手に生物相調査隊」(通称:勝手に調査隊)の一環として、昆虫の「マレーゼトラップ」という採集方法で集められた昆虫たちです。このトラップではたくさんの昆虫が採集できます。調査を担当しているのはヒメバチを専門とする大阪市立自然史博物館の外来研究員さんですが、彼が一生かかっても整理できそうにない量です。これをみんなで手伝って標本化しよう、というチーム。昆虫に詳しくなくても、丁寧にやり方を教えてもらえるので、根気さえあれば作業は可能です。

大々的には募集しなかったので、今日の作業は7名。博物館実習生の4名もあとから参加。

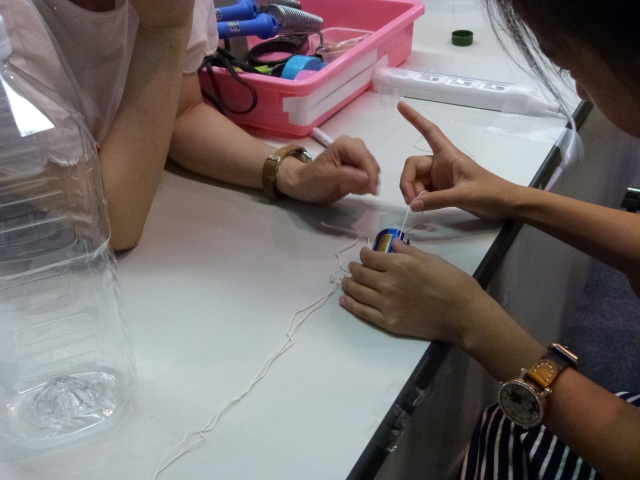

アルコール漬けの昆虫をハチ、ハエ、コウチュウ、その他のグループに分けます。

圧倒的にハチが多かったです。

最後に分けたものがあっているかどうか、チェックを受け、今日の作業は終了。

知らなかった昆虫の特徴や見分け方を説明してもらえ、今まで知らなかった特徴がわかるようになるのがうれしい。

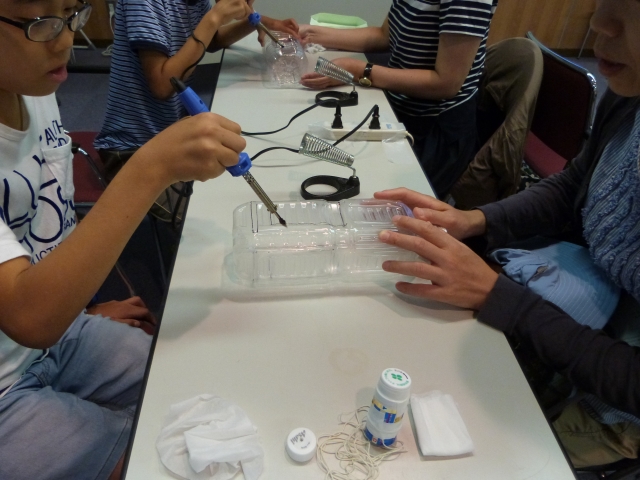

次回は昆虫針に貼り付け、採集データラベルを付けていきます。

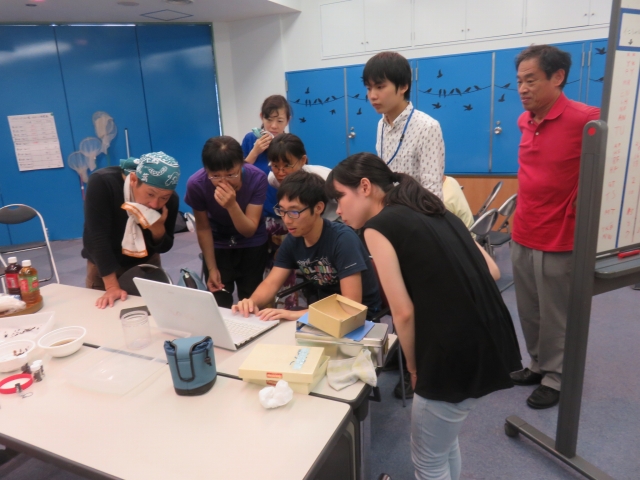

先生がロシアで見てきたハチの標本について解説中。

生物のすべての種には、その種を代表する「タイプ標本」という標本があり、その標本に基づいて論文を発表して、「種」を確定します。ロシアで保存されているタイプ標本の写真を見せてもらいました。

チーム・ボンドガールに参加されたい方、もっと詳しく知りたい方は、あくあぴあまでお問合せください。