- ≪あくあぴあブログがお引越ししました(2021年4月21日付)≫ - おしらせ -

- もぐもぐタイム コイをYoutubeにアップしました - おしらせ -

- 子どもワークショップ「芥川のでっかい鳥」 報告 - 過去のイベント -

- イベント中止のお知らせ - おしらせ -

- 【3月20日(土・祝)】 工作教室「バードセイバー(野鳥の衝突防シール)づくり」 - 過去のイベント -

- ≪雨天中止≫【3月21日(日)】 あくあぴあクラシックコンサート - 過去のイベント -

- 【3月7日(日)】 自然観察会「コケ調べ観察のポイント」 報告 - 過去のイベント -

- 2階女子トイレ修繕工事による使用中止について - おしらせ -

- 【2月27日(土)】 講座「自然を守るために私達ができること」 報告 - 過去のイベント -

- 自然工作教室を再開します - おしらせ -

ツーショット

【12月14日(水)】あくあぴあのおはなし会終了しました

12月のテーマは「鳥と鳥のはね」でした。

おはなしうさぎさんが、カラスの絵本やいろいろな鳥がたくさん出てくる絵本を読んでくださった後に、あくあぴあの鳥の標本(オシドリとヤマドリ)や、カラス・フクロウの羽を紹介しました。

ヤマドリの尾っぽの羽はとっても長く、参加してくれた子どもさんの身長と同じくらいでしたよ。

協力:おはなしうさぎ

参加してくれたお父さんと娘さん。「心地いいのかな?」と、ほかの参加者のお子さんが、お父さんのひざに座りに来ていました。

「なんていう鳥かな?」の問いかけに、元気に答えてくれた子もいました。

おはなし会のあとは、鳥のおりがみをして遊びました。羽がぱたぱた動く鳥のおりがみ、おもしろかったね。

今日紹介した標本たち。左上から、オシドリのはく製、フクロウの羽、カラスの羽。その下は、ヤマドリのはく製です。

部活「チーム・ボンドガール」の極小昆虫標本作成

今日は部活「チーム・ボンドガール」の活動日でした。9人の部員と館スタッフが参加。

このチームはマレーゼトラップという昆虫を捕まえる網で集めた昆虫類を標本にする作業をしています。今年8月から始め、今日で5回目。南三陸町で捕獲した昆虫類を標本化しています。指導してくれるFさんの専門がコマユバチという小さなハチなので、部員たちは小さな小さなハチをとても丁寧に拾い上げてきます。回収されたトラップの中の昆虫類を選り分ける「ソーティング」をする人、ソートされた昆虫を昆虫針につける「マウント」をする人、マウントされた昆虫に採集データが書かれたラベルを付ける人の3段階に分かれての作業です。

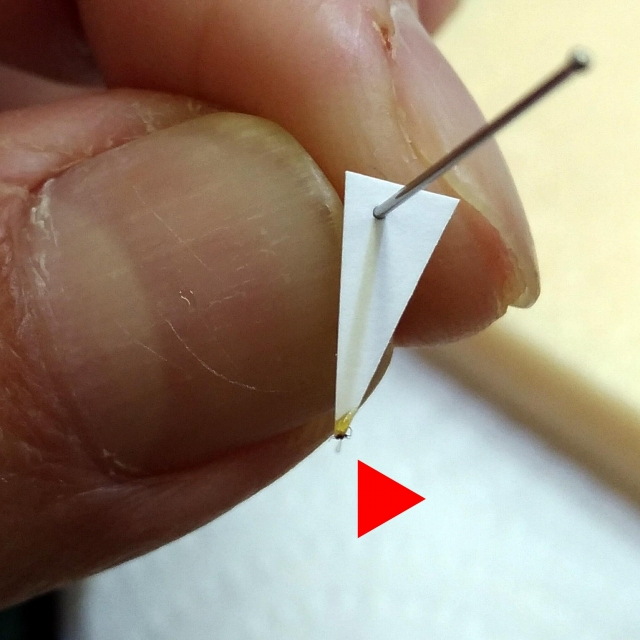

スズメバチみたいな大きなハチもトラップには入りますが、今回紹介するのはSさんがマウントした一番小さいハチです。

前回までにソーティングして、ハチだけを取り出したもの。

今日はこのハチをマウントします。

今日一番ちいさいハチはこれ。

台紙の端についた黄色はシェラックという接着剤です。

先端にちゃんとハチがついています。

顕微鏡(ファーブルミニ)+スマホで拡大撮影してもらいました。

ホソハネコバチというコバチの仲間で、ハネが鳥の羽みたいにふわふわしてます。

全部マウントできました。これだけ作業するのに約7時間。

右下の3列は何も貼ってない台紙です。

ちゃんとハチがついていても、サイズ感が変わらない・・・。

世の中にこんな小さなハチがいることも知らなかったし、ものすごくたくさんの種類がいることも知りませんでした。

チーム・ボンドガールの魅力は目の前にあるのに知らない世界をちょっとだけ見ることと、

ホコリみたいな小さな昆虫も拡大するとかなり美しい、ということでしょうか。

肩と目は疲れますけどね。

うれしいアンケートの声

先日そのアンケートで、お客様からのうれしい声をいただいたので、紹介します。

●展示を見て、誰かに伝えたい、おしえてあげたいと思った内容はありましたか?

→あった。

落葉で栞を作って、本を貸借する時に挟むのですが、一筆添え書きする時、企画展で戴いた「街路樹マップ」で、どこで見つけて何という木かをお知らせしてあげられるので、これから楽しみです。ありがとうございました。

●企画展の中で特に印象に残ったもの・コーナーはどこですか?

→木にやってくる鳥が見分けられるようになってうれしかったです。

街路樹の名前を「通り」の名前にしている我が町・高槻はとっても素敵です(例えば、けやき通り、など)

●企画展を見て、初めて知ったことがあれば教えてください。

→我が家のナンテンの木に集団でやってきて「アッ」という間もないうちに赤い実を全部食べていった鳥が「ヒレンジャク」という名だと知り、今度庭にやって来たら「コラーッ、ヒレンジャク」と言ってやろうと待っています。腹立ちから楽しみになって、あくあぴあのおかげです。ありがとうございました。

●今後、企画展への要望がありましたら教えてください。 →時に思いがけない事を知ることができるのは、とてもうれしい事です。何の企画でも見に行きますので、これからもいろいろ企画してください。「モズのはやにえ」展もとてもよかったです。

●あくあぴあへのご意見・感想などありましたらお願いします。 →いつも色々な催しを企画され、年中を通して楽しませていただいております。春の桜から5月のジャズストリート、おまけに無料なので感謝のきもちでいっぱいです。利用者としては100%の満足度です。ありがとうございました。

このようなお客様からの声を聞き、スタッフ一同元気になりました!

ありがとうございました。

【12月4日(日)】生物多様性協働フォーラムにポスター出展しました

あくあぴあからは、館長の山本が参加しました。

会場でいろいろな方とお話することができ、とても有意義な時間でした。

詳しくはこちら→「第10回生物多様性協働フォーラム」

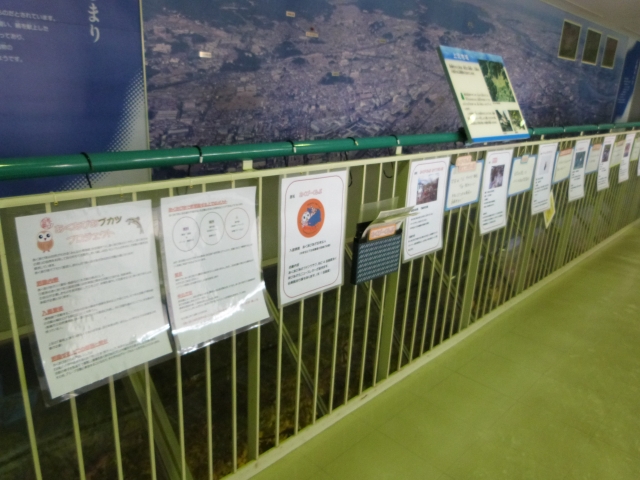

あくあぴあ ブカツ プロジェクト

あくあぴあではいくつかの調査や活動をみなさんと一緒に行ってきました。どんな活動があるのか、どうやったら参加できるのかがわかりにくいので、全部をブカツ(部活動)として位置づければもっとみなさんに参加していただけるんじゃないか、という試みです。現在9つの部があります。みなさんも参加してみませんか?

あくぴ・くらぶ あくあぴあのファンクラブ。年に4回程度あくあぴあからニュースレターが届きます。

おてつだい隊 あくあぴあで突発する仕事のお手伝い(池掃除やジャズスト、標本整理など)。

ハグロトンボしらべ隊 ハグロトンボのマーキング調査。6~10月の毎月2回。

芥川 鳥類調査隊 高田学芸員の芥川の定例鳥調査(ルートセンサス)に同行。月1回。

芥川おそうじ部 あくあぴあ周辺の芥川でごみ拾いをしています。たかつき環境市民会議水環境保全グループのメンバーが中心となり、毎月第3火曜日の午前中実施。

鳥剥団(とりむきだん) 鳥やほ乳類などを解剖して標本にします。(現在会員の公募はしていません。詳しくは高田主任学芸員まで)

チーム・ボンドガール トラップで採集した微小な昆虫(主にハチ)を標本にします。

芥川 たのしみ隊 芥川で澪筋(みおすじ)を作ったり、水草を駆除するなどの川づくりの活動をしています。NPO法人芥川倶楽部が中心となった活動です。

芥川緑地クラブ 芥川緑地の林を整備し、遊歩道作りを目的にしています。

活動報告や次回活動予定などは3階事務所前の手すりに掲示します。

9つの部の様子がわかるようになっています。

詳しくは館内掲示ポスターをご覧ください。入部に際しては、事務所までお問合せください。

みなさんの参加をお待ちしております。

【11月27日(日)】工作教室「さがして作ろう!クリスマスリース」

JICA課題別研修「博物館とコミュニティ開発」

今日は、2016年度JICA課題別研修「博物館とコミュニティ開発」 個別研修「地域歴史博物館の運営」プログラム に協力しました。

難しそうなタイトルですが、世界各地の博物館のための JICA(国際協力機構)の博物館研修です。今日はJICAの世話人(?)の吹田市立博物館からの依頼で、エジプト、ヨルダン、メキシコ、ペルー、サモアからの5人の博物館学芸員にあくあぴあを紹介しました。

午後から子どもワークショップの紹介

子どもの気分になって、とっても楽しんでもらえました。

あくあぴあの経営と、地域とのつながりを紹介。

その後ディスカッション

ディスカッションではボランティアは何人ぐらいいてどういう組織立てなのか、とか、

その費用はどう工面しているのか、とか、経営に係わる話になりました。

子どもワークショップについては自国に持ち帰りたい工夫や理念があったとのこと。

スタッフ持ち寄りのお菓子やお茶に興味津々。

なりきりマントや館内クイズで自撮りをしたり、大盛り上がり。

1日楽しく、新しい発見もあったようです。

あくあぴあが国際協力でき、参考になる博物館になったということが、

NPO芥川倶楽部&NPO大阪自然史センターが運営するようになってからの成果であり、

世界の役に立ってるんだなぁと実感できる幸せな瞬間です。

【11月13(日)】自然観察会「芥川の石ころ」終了しました

ここから上流側を見ると原盆地、下流側を見ると摂津峡と、まったく特徴の異なる景色見られます。

どうしてこうなってるんだろう?という講師の先生からの問いに対し、

ポイントとなる地質などを見ながら考える、謎解きのような観察会となりました。

風化した花崗岩の前で、風化するということはどういうことか?

岩石と地球の気温の変化との関係(!!)などのお話しもあり、おどろきがいっぱいの観察会でした。