8月9日の「芥川の生きもの調べ教室」は台風11号の影響により中止となりました。

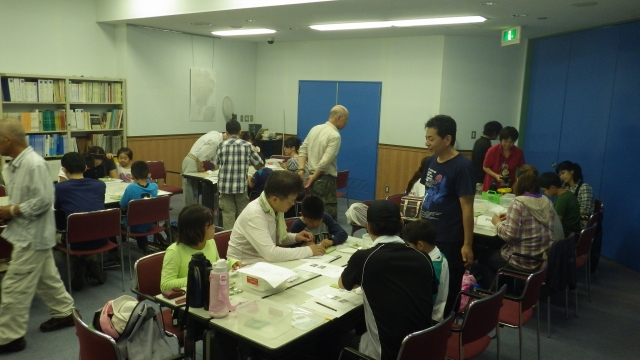

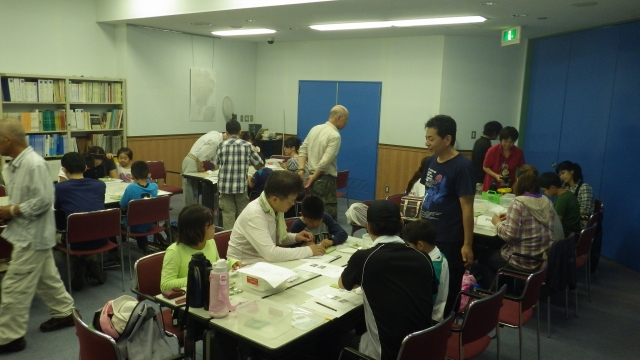

講座「トンボの採集と標本作成講座」

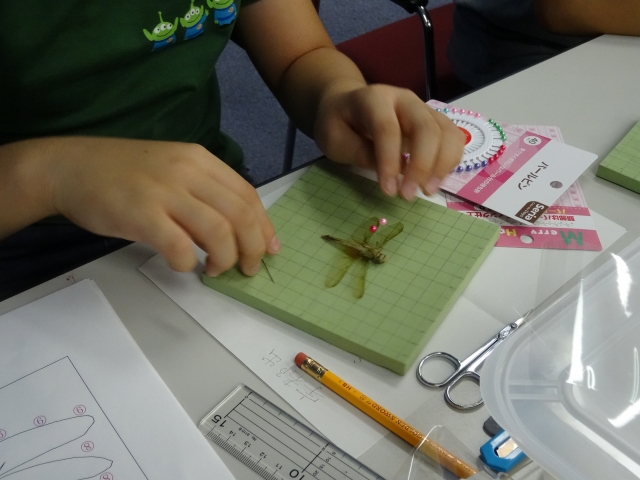

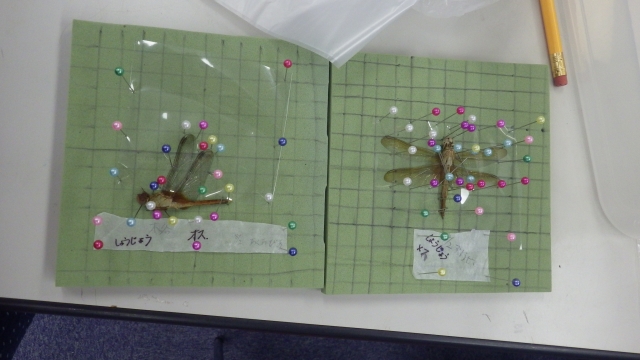

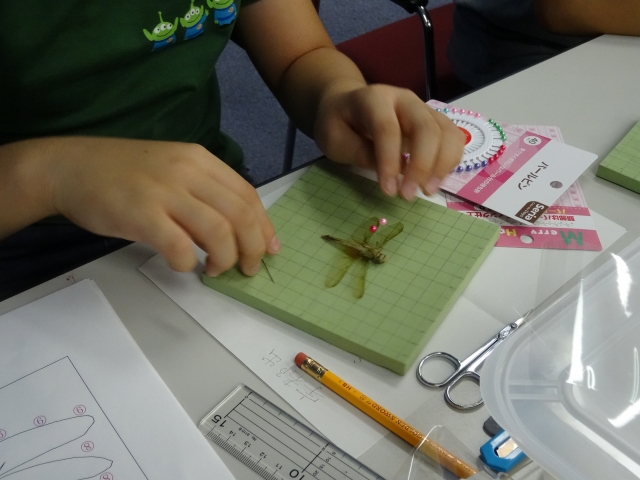

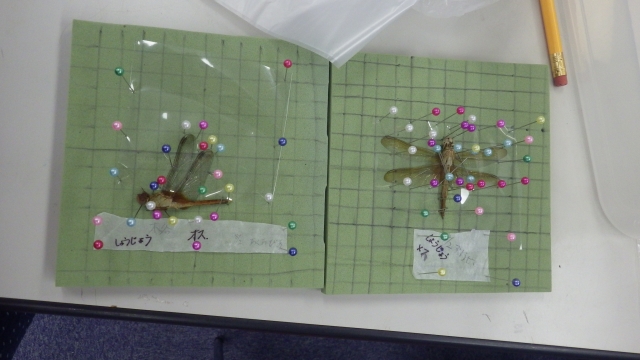

小雨が降る中でトンボを採集し、それぞれがとったトンボを台の上で形を整えて標本にしました。持ち帰って自宅で乾燥させ、待ち針を抜いてラベルをつければ完成です。

まずはトンボを採集。芥川や緑地でトンボをつかまえます。

部屋に戻って標本をつくります。

ひとまず完成。残りは自宅で。

標本には必ずラベルが必要です。ラベルの内容は、採集年月日、場所、採集者名です。

みなさんも標本を採集するとき、作るとき、ラベルを忘れずにつけてくださいね。

まずはトンボを採集。芥川や緑地でトンボをつかまえます。

部屋に戻って標本をつくります。

ひとまず完成。残りは自宅で。

標本には必ずラベルが必要です。ラベルの内容は、採集年月日、場所、採集者名です。

みなさんも標本を採集するとき、作るとき、ラベルを忘れずにつけてくださいね。

日時

2014年8月2日(土) 午前10時~15時

場所

あくあぴあ芥川および芥川緑地

講師

梅崎裕久 氏(関西トンボ談話会会員)

参加者

21名

採集(確認)できたトンボ

ウスバキトンボ、シオカラトンボ、ショウジョウトンボ、マユタテアカネ、ミヤマアカネ、オオシオカラトンボ、ハラビロトンボ、ネキトンボ、ハグロトンボ、アオモンイトトンボ、コシアキトンボ 計11種

実践講座「お父さんのための魚とり講座」

今日はお父さんのための魚とり講座でした。夏休みの前に、子どもたちには内緒で、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんたちに、こっそり魚のとり方を伝授します。

お父さんたちだけで魚とりをやってみます。

その間、子どもたちは館内見学ツアー。

上手に魚をとれるようになったら、子どもたちも一緒に魚とり。

お父さんたち、子どもたちに尊敬されるぐらいカッコ良くとれたかな?

花崎学芸員から、みんなでとった魚の解説。

今日の芥川は記録的に水が少ないにもかかわらず、そこそこ魚がとれました。

お父さんたちだけで魚とりをやってみます。

その間、子どもたちは館内見学ツアー。

上手に魚をとれるようになったら、子どもたちも一緒に魚とり。

お父さんたち、子どもたちに尊敬されるぐらいカッコ良くとれたかな?

花崎学芸員から、みんなでとった魚の解説。

今日の芥川は記録的に水が少ないにもかかわらず、そこそこ魚がとれました。

日時

2014年7月26日(土) 午前10時~12時

場所

あくあぴあ芥川の前の芥川

講師

福田 真司 氏 (芥川倶楽部)

花崎 勝司 (当館 主任研究員)

花崎 勝司 (当館 主任研究員)

参加者

36名

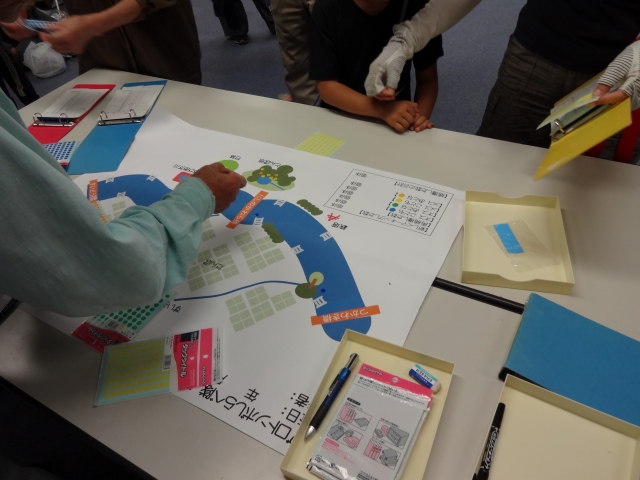

ハグロトンボしらべ隊 第4回調査 報告

午前中はまずとんぼ池に行きました。その後は西之川原から、上流に向かって探しました。とんぼ池だけでなく水辺もしげみも思ったよりいませんでした。水路で5、6頭見つかりました。びっくりしたことは、あくあぴあより、下流の水道橋付近でマークされたトンボが上流の西之川原橋近くで再捕獲されたことです。上流へ移動していることがわかりました。午前中はオス18頭、メス15頭、再捕獲22頭、計55頭捕まえました。

午後からは水道橋あたりを探しました。たくさんトンボがいて、採り放題でした。でも、飛ぶスピードが速くて、採るのが大変でした。最後、西山川のほうへ行きました。ここでも新しい個体がたくさんいました。オスとオスとが追いかけっこをしていてなわばり争いをしている姿を見ました。午後はオス32頭、メス33頭、再捕獲10頭捕まえました。去年より、トンボは少ないけれど4回の調査の中で、一番たくさん捕まえることができました。

調査隊隊員 R、H

午後からは水道橋あたりを探しました。たくさんトンボがいて、採り放題でした。でも、飛ぶスピードが速くて、採るのが大変でした。最後、西山川のほうへ行きました。ここでも新しい個体がたくさんいました。オスとオスとが追いかけっこをしていてなわばり争いをしている姿を見ました。午後はオス32頭、メス33頭、再捕獲10頭捕まえました。去年より、トンボは少ないけれど4回の調査の中で、一番たくさん捕まえることができました。

調査隊隊員 R、H

自然観察会「高槻のカエル探し」

自然観察会「高槻のカエル探し」は雨天のため中止になりました。たくさんのお申し込みをいただいたのに大変残念です。また来年も企画しますので、ご了承ください。

日時

2014年6月22日(日) 9:45~15:00

場所

萩谷~摂津峡

集合場所は申込時にお知らせします

集合場所は申込時にお知らせします

講師

和田 岳 氏(大阪市立自然史博物館学芸員)

参加費

無料

申込

電話で。受付は6月11日(水)午前9時~

対象

小学生以上(小学生は保護者同伴)

定員

30名

持ち物

歩きやすい服装、靴、筆記用具、昼食、観察道具、雨具

その他

山道を7㎞ぐらい歩きます。

ハグロトンボしらべ隊 第2回調査 報告

自然観察会「ヒメボタルを探そう」

自然観察会「テントウムシをみつけよう!」

絶好のテントウムシ日和でした!ノイバラにはいろいろな模様のナミテントウがいて、みんなたくさんのテントウムシを集めていました。お昼にはストローを使ってシーソーを作ったのですが、風が強く、なかなかうまくいきません。それでもうまくテントウムシがシーソーを動かすと歓声があがっていました。

淀川の河川敷にはノイバラがいっぱい。

ノイバラの汁を吸うアブラムシを狙ってテントウムシが集まります。

ナミテントウの紅型。

ナミテントウにはいろいろな模様があります。

昼休みにはシーソーを作りました。

淀川の河川敷にはノイバラがいっぱい。

ノイバラの汁を吸うアブラムシを狙ってテントウムシが集まります。

ナミテントウの紅型。

ナミテントウにはいろいろな模様があります。

昼休みにはシーソーを作りました。

日時

2014年4月26日(土) 午前10時~午後3時ごろ

場所

淀川河川公園 三島江付近

講師

初宿成彦さん

(大阪市立自然史博物館学芸員)

(大阪市立自然史博物館学芸員)

定員

11名(大阪市立自然史博物館の募集11名、合計22名)

その他

観察できたテントウムシ

ナナホシテントウ ナミテントウ ヒメカメノコテントウ カメノコテントウ シロジュウゴホシテントウ

ナナホシテントウ ナミテントウ ヒメカメノコテントウ カメノコテントウ シロジュウゴホシテントウ

自然観察会「早春の虫たち」

あくあぴあ芥川のある芥川緑地で、「冬越しもあとわずか!もうすぐ動き出すよ~」と春を待っている虫たち

を探す観察会を開催しました。当日は風が強く、また寒~い状況だったのですが、それでも晴れ間から差し込む

日差しは暖かく、参加者のみなさんは楽しそうに、一生懸命、枯葉のウラや、木々の表面、はたまた水路で採集

に、いそしんでいました。要所要所で、天満先生から見つかった虫についての解説。エノキの根本で枯葉のウラから見つけたゴマダラチョウの幼虫。今は茶色い色だけど、葉っぱを食べるときには緑色になることとか、今の時期、テングチョウの成虫がいたら、地面にとまって羽を広げて「日向ぼっこ」をするとか、興味深いお話をいくつもして頂きました。また、虫のからだの特徴や虫は向かい風を上手く使ってとぶこととか、まだまだわからないことも多いとか、「虫の基本講座」も交えた楽しいレクチャーに皆さん満足していた様子でした!

観察された虫たち: ナミアメンボ,ゴマダラチョウ,ヨモギハムシ,ヨコヅナサシガメ,ナナホシテントウ,メイガの仲間など.

オオカマキリの卵塊

ちっちゃい虫、よく見つけました

水路にも何かいるかな?

最後のまとめ。「虫ってね・・・」

観察された虫たち: ナミアメンボ,ゴマダラチョウ,ヨモギハムシ,ヨコヅナサシガメ,ナナホシテントウ,メイガの仲間など.

オオカマキリの卵塊

ちっちゃい虫、よく見つけました

水路にも何かいるかな?

最後のまとめ。「虫ってね・・・」

日時

2014年3月21日(金・祝)

午前10時~12時

午前10時~12時

場所

あくあぴあ芥川周辺

講師

天満和久氏(日本昆虫学会会員)

参加者

29名

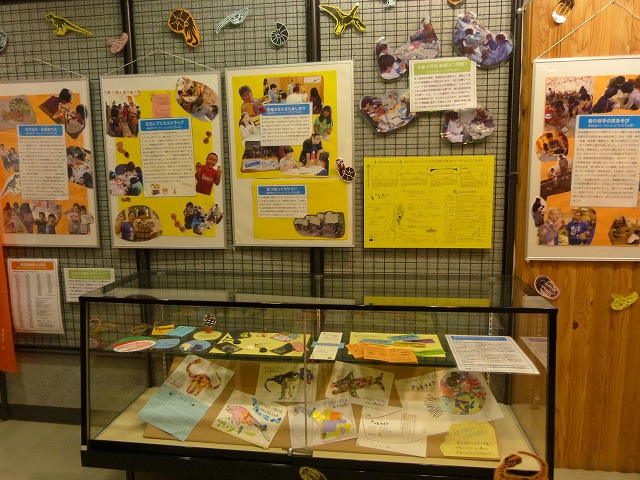

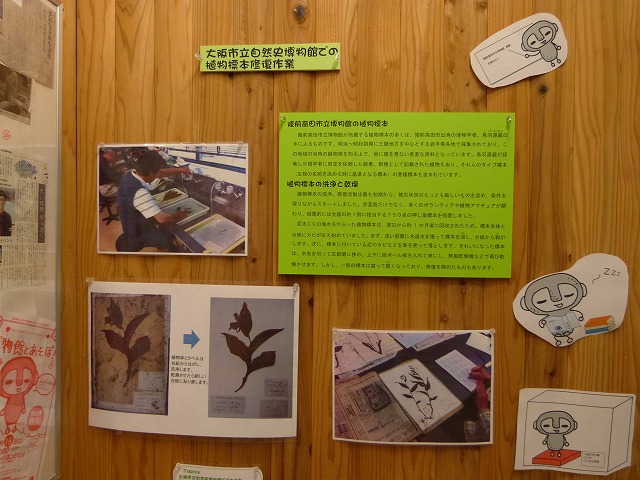

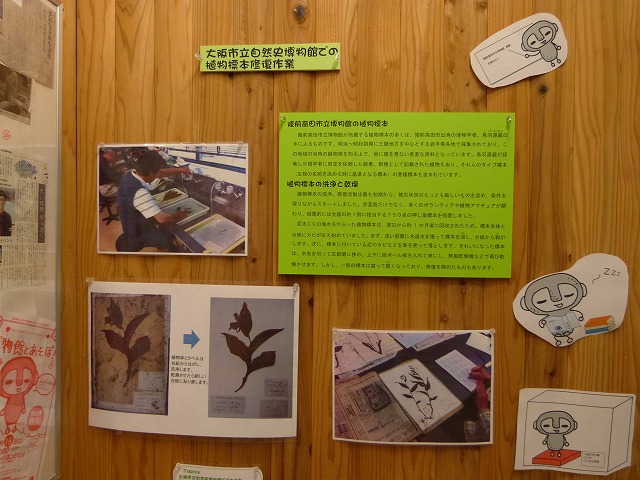

企画展「博物館の東北支援」

あくあぴあ芥川を含む関西の博物館が行っている、東日本大震災で被災した東北の博物館と自然資料に対する支援事業を紹介しました。子ども支援ワークショップと南三陸町勝手に生物相調査隊は今後も続けていきます。皆様の支援をよろしくお願いします。

企画展の展示はこんなんでした。

紹介する内容は3つ。

1)生きもの調査で応援!

再開を目指す東北の博物館を生きもの調査で支援する活動。あくあぴあも計3回協力しています。 その名も「南三陸町勝手に生物相調査隊」

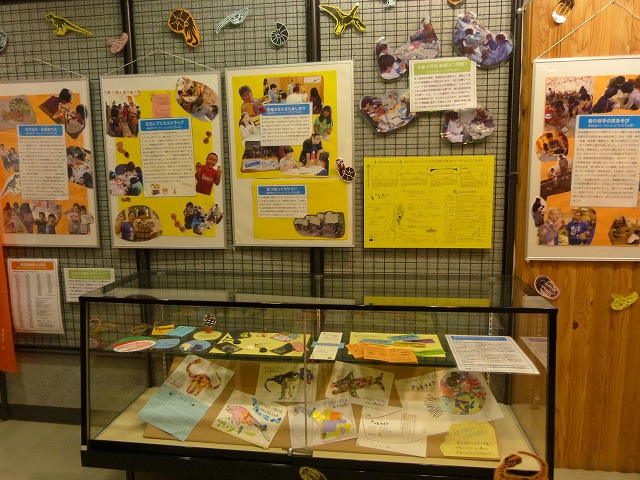

2)子どもイベントで応援!!

地元の自然や文化を楽しみながら学ぶ体験プログラムを企画し、現地で実施しています。

3)標本の修復で応援!!!

海水や泥をかぶってしまった標本を全国の博物館が協力して洗浄、修復する取り組みを紹介します。

みなさんにもできる支援もいろいろあります。まずは東北のこと、震災のことを知ってください。3階図書コーナーに震災関連図書コーナーを作りました。

そして観光。東北に遊びに行く、東北の物産を買う。東北には美しいもの、おいしいものがたくさんあります。

3階ミュージアムショップに設置した募金箱で1972円をいただきました。ありがとうございました。

ポスターのPDF版がダウンロードできます

企画展の展示はこんなんでした。

紹介する内容は3つ。

1)生きもの調査で応援!

再開を目指す東北の博物館を生きもの調査で支援する活動。あくあぴあも計3回協力しています。 その名も「南三陸町勝手に生物相調査隊」

2)子どもイベントで応援!!

地元の自然や文化を楽しみながら学ぶ体験プログラムを企画し、現地で実施しています。

3)標本の修復で応援!!!

海水や泥をかぶってしまった標本を全国の博物館が協力して洗浄、修復する取り組みを紹介します。

みなさんにもできる支援もいろいろあります。まずは東北のこと、震災のことを知ってください。3階図書コーナーに震災関連図書コーナーを作りました。

そして観光。東北に遊びに行く、東北の物産を買う。東北には美しいもの、おいしいものがたくさんあります。

3階ミュージアムショップに設置した募金箱で1972円をいただきました。ありがとうございました。

日程

平成25年12月7日(土)~平成26年3月16日(日)

場所

あくあぴあ芥川 1階 企画展示スペース

共催

陸前高田市立博物館 岩手県立博物館 南三陸ネイチャーセンター友の会

協力

NPO法人海の自然史研究所、大阪市立自然史博物館

なにわホネホネ団、NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク、西宮市貝類館