あくあぴあふれあいフェスタ2011

2011年10月20日

今年もあくあぴあふれあいフェスタを開催します。自然が大好き、生きもの大好き、わいわいするのが大好き!

そんなみなさんが集まって開催される「あくあぴあふれあいフェスタ2011」。

前日の天気予報では「午前中は雨が残る」とのことだったのですが、当日の朝になると雨が止んでいました。しかしやっぱり雨模様。そのため、ゲームなどの場所をとるブースは外、ネイチャーの工作は工作室、それ以外の工作と展示チームは4Fピロティー」に決定。

4Fピロティーでは、「芥川倶楽部」と「高槻環境市民会議水環境保全グループ」が共同でパネル展示と牛乳パックを使ったサイコロ作りワークショップ。その横には、「いい川・いい川づくりワークショップ」グランプリのパネルが展示されています。「茨木高槻自然に親しむ会」は、木の葉を紙に写す拓葉。「あそび塾」は折り紙と牛乳パックの工作(拍手君?)、「大阪植物観察会」の炒ったシイの実はなかなか美味しく評判が良かったです。ミニ植物観察会は午前は雨模様で参加者がいませんでしたが、午後は14人が参加しました。「大阪自然史センター」はモクズガニになって大阪湾から淀川、芥川と川を上り下りするスゴロク。

ピロティー全体が工作教室のようになり、いい雰囲気で、子どもたちに喜んでもらえました。また、各団体同士が近くにいるので交流ができ、出展者も楽しめたようです。

屋外ではいろんなゲームや遊び道具づくり。しかし開始30分で雨が降り始め、午後もずっと降るような天気予報に変わっていたので、屋外チームを撤収してもらい、人気の松ぼっくり釣りだけは4Fピロティ―に移動してもらいました。撤収が終わったら止み、また降ったり止んだりの天気が続きました。

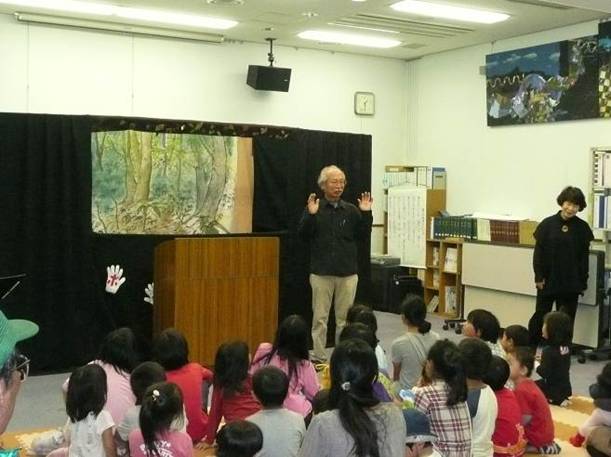

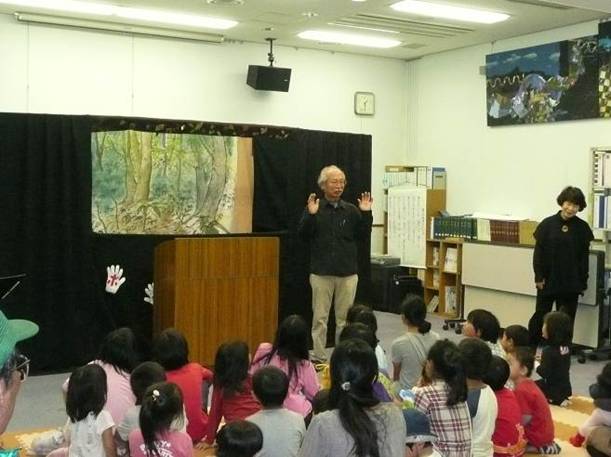

ネイチャーたかつきの「ポンポン座」による人形劇は大人気で子ども40人、大人60人ほどが集まり、多目的ホールに入りきらない人もでました。

本部付近では、ハグロトンボしらべ隊の中間報告を展示しました。子どもが捕ってきたカマキリにも人気が集まりました。

ポスターはこちら(PDF)

前日の天気予報では「午前中は雨が残る」とのことだったのですが、当日の朝になると雨が止んでいました。しかしやっぱり雨模様。そのため、ゲームなどの場所をとるブースは外、ネイチャーの工作は工作室、それ以外の工作と展示チームは4Fピロティー」に決定。

4Fピロティーでは、「芥川倶楽部」と「高槻環境市民会議水環境保全グループ」が共同でパネル展示と牛乳パックを使ったサイコロ作りワークショップ。その横には、「いい川・いい川づくりワークショップ」グランプリのパネルが展示されています。「茨木高槻自然に親しむ会」は、木の葉を紙に写す拓葉。「あそび塾」は折り紙と牛乳パックの工作(拍手君?)、「大阪植物観察会」の炒ったシイの実はなかなか美味しく評判が良かったです。ミニ植物観察会は午前は雨模様で参加者がいませんでしたが、午後は14人が参加しました。「大阪自然史センター」はモクズガニになって大阪湾から淀川、芥川と川を上り下りするスゴロク。

ピロティー全体が工作教室のようになり、いい雰囲気で、子どもたちに喜んでもらえました。また、各団体同士が近くにいるので交流ができ、出展者も楽しめたようです。

芥川倶楽部 牛乳パック工作 |

芥川倶楽部 活動報告パネル |

茨木・高槻自然に親しむ会 拓葉づくり |

あそび塾 折り紙と牛乳パック工作 |

大阪植物観察会 いろいろな木の実など |

大阪自然史センター モクズガニすごろく |

屋外ではいろんなゲームや遊び道具づくり。しかし開始30分で雨が降り始め、午後もずっと降るような天気予報に変わっていたので、屋外チームを撤収してもらい、人気の松ぼっくり釣りだけは4Fピロティ―に移動してもらいました。撤収が終わったら止み、また降ったり止んだりの天気が続きました。

たかつき竹和の会 竹馬 |

たかつき竹和の会 竹ボックリ作り |

ネイチャーたかつき 輪投げ |

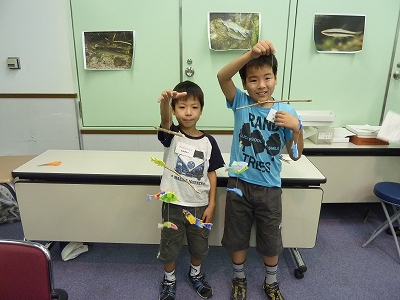

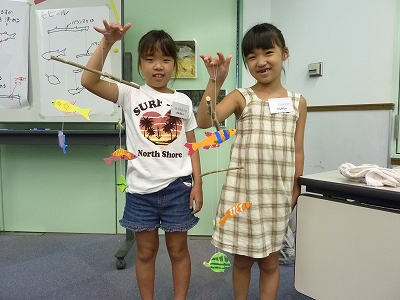

ネイチャーたかつき まつボックリ釣り |

ネイチャーたかつき ビンゴゲーム |

ネイチャーたかつき 紙飛行機 |

ネイチャーたかつき 自然工作 |

ネイチャーたかつき 自然工作 |

ネイチャーたかつきの「ポンポン座」による人形劇は大人気で子ども40人、大人60人ほどが集まり、多目的ホールに入りきらない人もでました。

本部付近では、ハグロトンボしらべ隊の中間報告を展示しました。子どもが捕ってきたカマキリにも人気が集まりました。

日時

2011年10月15日(土) 午前11時~午後3時

参加者

600人

出展団体

芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク(芥川倶楽部)

あそび塾

茨木・高槻自然に親しむ会

(特非)大阪自然史センター

(特非)大阪植物観察会

(NPO)シニア自然大学校高槻支部「ネイチャーたかつき」

高槻環境市民会議水環境保全グループ

たかつき竹和の会

あそび塾

茨木・高槻自然に親しむ会

(特非)大阪自然史センター

(特非)大阪植物観察会

(NPO)シニア自然大学校高槻支部「ネイチャーたかつき」

高槻環境市民会議水環境保全グループ

たかつき竹和の会