【11月13(日)】自然観察会「芥川の石ころ」終了しました

上ノ口バス停近くで100万年前のワニやカキが出た地層を見たあと、下条橋へ。

ここから上流側を見ると原盆地、下流側を見ると摂津峡と、まったく特徴の異なる景色見られます。

どうしてこうなってるんだろう?という講師の先生からの問いに対し、

ポイントとなる地質などを見ながら考える、謎解きのような観察会となりました。

風化した花崗岩の前で、風化するということはどういうことか?

岩石と地球の気温の変化との関係(!!)などのお話しもあり、おどろきがいっぱいの観察会でした。

ここから上流側を見ると原盆地、下流側を見ると摂津峡と、まったく特徴の異なる景色見られます。

どうしてこうなってるんだろう?という講師の先生からの問いに対し、

ポイントとなる地質などを見ながら考える、謎解きのような観察会となりました。

風化した花崗岩の前で、風化するということはどういうことか?

岩石と地球の気温の変化との関係(!!)などのお話しもあり、おどろきがいっぱいの観察会でした。

日時

2016年11月13日(日)10:00~15:00

講師

川端清司さん(大阪市立自然史博物館 学芸員)

参加者

14人

【11月19日(土)、20日(日)】大阪自然史フェスティバル・北大阪ミュージアムメッセに出展しました

秋はいろいろなところで楽しいお祭りが開かれ、あくあぴあは、下記の2つのお祭りに出展しました。

●大阪自然史フェスティバル

自然関連のサークル、 地域の自然保護団体などが活動を紹介し、 交流を深め、 市民のみなさんに大阪の自然の現状や自然に関わる活動の楽しさを知っていただくイベント。

あくあぴあ芥川は、芥川倶楽部と連携して団体紹介と芥川のアユについて紹介するブース出展を行います。

【会場】大阪市立自然史博物館

【時間】9:30~16:30

詳しくはこちら→「大阪自然史フェスティバル」

●北大阪ミュージアムメッセ

北大阪の7市3町(吹田市、箕面市、池田市、豊中市、茨木市、高槻市、摂津市、能勢町、豊能町、島本町)の美術館・博物館、計51館が、大集結します。

【会場】国立民族学博物館 地下休憩所(特別展示館BF)、エントランスホール(本館1F)

【時間】10:00~16:00

詳しくはこちら→「北大阪ミュージアムメッセ」

●大阪自然史フェスティバル

自然関連のサークル、 地域の自然保護団体などが活動を紹介し、 交流を深め、 市民のみなさんに大阪の自然の現状や自然に関わる活動の楽しさを知っていただくイベント。

あくあぴあ芥川は、芥川倶楽部と連携して団体紹介と芥川のアユについて紹介するブース出展を行います。

【会場】大阪市立自然史博物館

【時間】9:30~16:30

詳しくはこちら→「大阪自然史フェスティバル」

●北大阪ミュージアムメッセ

北大阪の7市3町(吹田市、箕面市、池田市、豊中市、茨木市、高槻市、摂津市、能勢町、豊能町、島本町)の美術館・博物館、計51館が、大集結します。

【会場】国立民族学博物館 地下休憩所(特別展示館BF)、エントランスホール(本館1F)

【時間】10:00~16:00

詳しくはこちら→「北大阪ミュージアムメッセ」

9月10月11月子どもワークショップ「うつしてはっぱ、いろんなかたち」終了しました

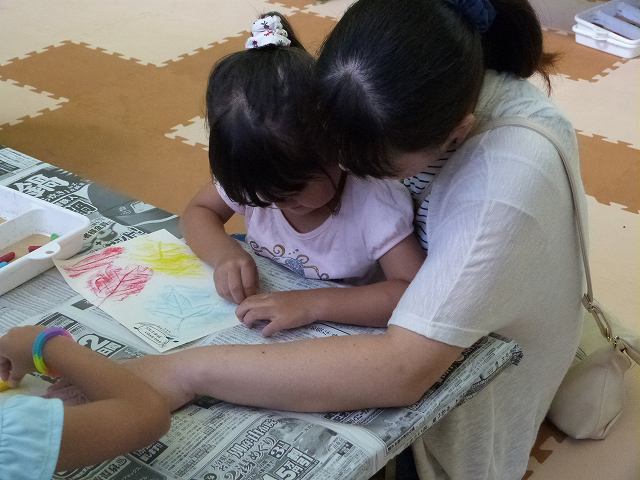

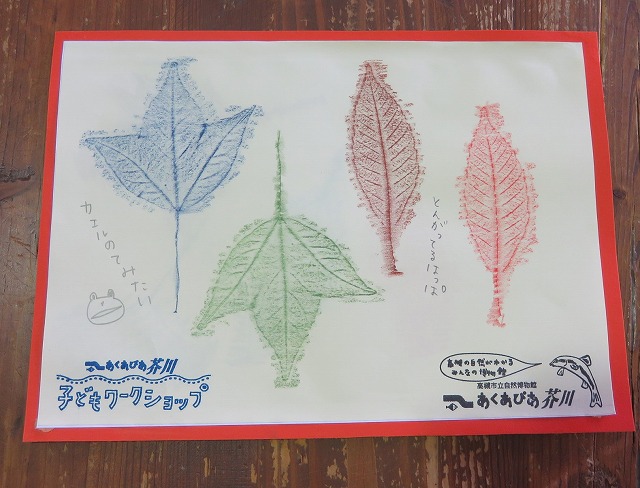

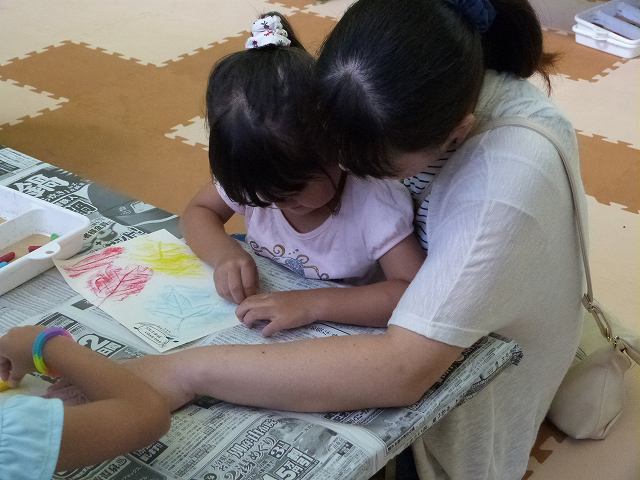

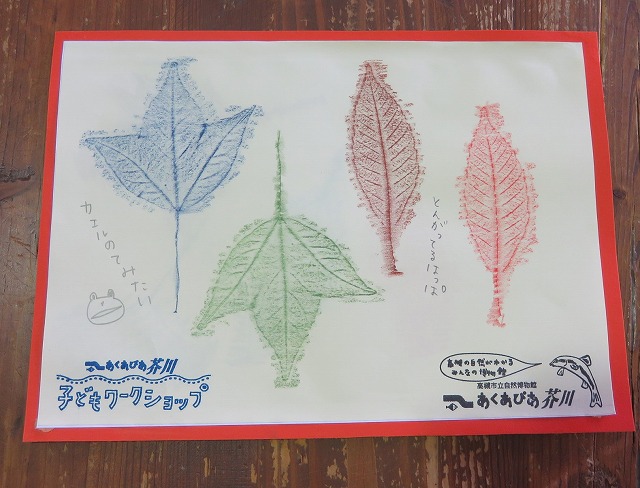

9月、10月、11月の子どもワークショップは、「うつしてはっぱ、いろんなかたち」でした。

イチョウ、ケヤキ、トウカエデ、シラカシ、クロガネモチ、ハリエンジュの葉っぱのかたちに注目しましたよ。

植物のハカセも、どんな植物か見分ける時に、葉っぱのかたちをよく見るそうです。

そんなお話を聞いたり、葉っぱのかたちをよく見た後は、はっぱをこすり出して遊びました。

色とりどりの葉っぱが浮かび上がって、楽しい作品がたくさんできました。

イチョウ、ケヤキ、トウカエデ、シラカシ、クロガネモチ、ハリエンジュの葉っぱのかたちに注目しましたよ。

植物のハカセも、どんな植物か見分ける時に、葉っぱのかたちをよく見るそうです。

そんなお話を聞いたり、葉っぱのかたちをよく見た後は、はっぱをこすり出して遊びました。

色とりどりの葉っぱが浮かび上がって、楽しい作品がたくさんできました。

日時

2016年9月17(土)、18(日)、10月15(土)、16(日)、11月5(土)、6(日) 11:00、11:30、13:30、13:30、14:00、14:30、15:00

参加数

185人

食の文化祭に出展!

毎年恒例となった食の文化祭~高槻ジャズとグルメフェアが10月15,16日に高槻第1中学校としろあと公園で行われました。

あくあぴあは「社会貢献のひろば」に「あくあぴあ&東北遠征団」として、東北支援子どもワークショップ(通称:東北遠征団)と一緒にブース出展しました。2011年の東日本大震災の被災地で博物館支援事業として今も行っているワークショップのうち、化石スタンプとバッチづくりを行いました。

たくさんのボランティアさんに手伝ってもらい、ワークショップを楽しんでもらえました。

また、東北支援事業についても興味を持ってもらえました。

東北支援事業についての詳細は認定NPO法人大阪自然史センター(はくラボ)へお問い合わせください。

【10月26日(水)】あくあぴあのおはなし会終了しました

10月のおはなし会が終了しました。

今月のテーマは「どんぐり」と「葉っぱ」。

どんぐりがいっぱい、色とりどりの葉っぱがいっぱいの絵本を読みました。

絵本に出てきたどんぐりや葉っぱの、ほんものも登場しましたよ。

とっても大きな沖縄のどんぐりを見て、みんな驚いていました。

おはなしの後は、特別にハロウィンのかぼちゃの折り紙をしました。

すてきな帽子をかぶったかぼちゃ、みんなのおうちで飾ってもらえるといいな。

今回は、初めて参加の方も多く、うれしかったです。

また遊びにいらしてくださいね。

協力:おはなしうさぎ

今月のテーマは「どんぐり」と「葉っぱ」。

どんぐりがいっぱい、色とりどりの葉っぱがいっぱいの絵本を読みました。

絵本に出てきたどんぐりや葉っぱの、ほんものも登場しましたよ。

とっても大きな沖縄のどんぐりを見て、みんな驚いていました。

おはなしの後は、特別にハロウィンのかぼちゃの折り紙をしました。

すてきな帽子をかぶったかぼちゃ、みんなのおうちで飾ってもらえるといいな。

今回は、初めて参加の方も多く、うれしかったです。

また遊びにいらしてくださいね。

協力:おはなしうさぎ

日時

2016年10月26日(水)11:00~11:30

場所

3階多目的ホール

参加者

17名

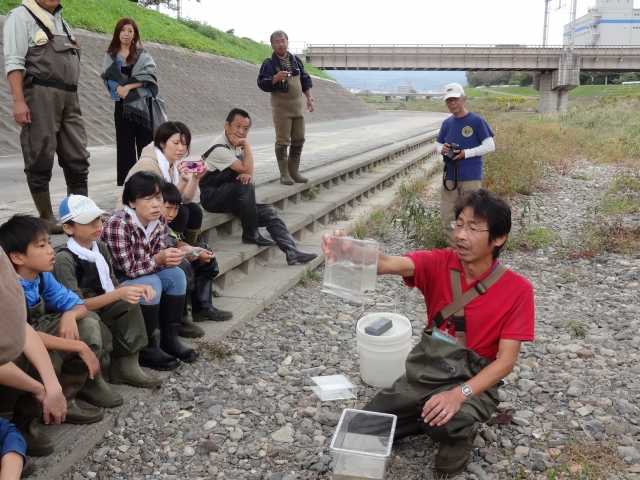

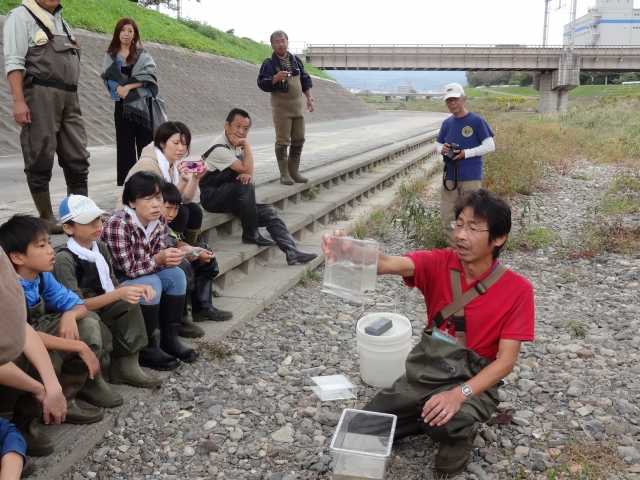

【10月22日(土)】講座「アユの産卵場を整備しよう」終了しました

今年の初夏の調査で、大阪湾から芥川に約17,000尾のアユがのぼってきていることがわかりました。

秋は、そのアユたちの産卵の時期です。

しかし、今年の台風や集中豪雨のため、今までアユが産卵しやすい潮があったところに、砂や土がたまってしまいました。

これではアユが産卵できないため、みんなで土を掘って、産卵しやすい場所を作るのが今回の講座の目的です。

天候が危ぶまれましたが、当日はくもりで涼しく、作業するには適していました。

市民や関西大学の学生さんなど、総勢35名もの人が集まり、スコップやクワを片手に川に入って作業しました。

参加した子どもたちや学生さんからは「しんどいけど、楽しかった!」という感想が出ましたよ。

その後は魚の調査をしました。

川の中を歩く体験や、実際に網の中に入った魚を観察しました。

主催:芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク(愛称:芥川倶楽部)

共催:あくあぴあ芥川

秋は、そのアユたちの産卵の時期です。

しかし、今年の台風や集中豪雨のため、今までアユが産卵しやすい潮があったところに、砂や土がたまってしまいました。

これではアユが産卵できないため、みんなで土を掘って、産卵しやすい場所を作るのが今回の講座の目的です。

天候が危ぶまれましたが、当日はくもりで涼しく、作業するには適していました。

市民や関西大学の学生さんなど、総勢35名もの人が集まり、スコップやクワを片手に川に入って作業しました。

参加した子どもたちや学生さんからは「しんどいけど、楽しかった!」という感想が出ましたよ。

その後は魚の調査をしました。

川の中を歩く体験や、実際に網の中に入った魚を観察しました。

主催:芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク(愛称:芥川倶楽部)

共催:あくあぴあ芥川

日時

2016年10月22日(土)10:00~12:00

場所

城西橋集合

参加者

35名

講師

花崎勝司(当館主任研究員)

対象

市民(小学生3年以下は保護者同伴)

【10月10日(月祝)】企画展関連講座「街路樹と生きものを観察しよう」

阪急高槻市駅~八丁松原~JR高槻駅~市役所を2時間で歩きました。

ハナミズキ通りでハナミズキの解説中

ハナミズキの実がなっていました。美味しそうでも美味しくない

ハナミズきの枝にカイガラムシの卵がありました

大阪医大のクスノキは街路樹ではありませんが、 シダやコケ、地衣類、昆虫など、いろいろな生き物が利用していました。

外来種のアトジロサシガメを発見

市役所でいったん解散したのち、見たい人だけでムクドリのねぐら入りを観察しました。

たくさんのムクドリが街路樹でねぐらをとるのは壮観ですが、近所の人には迷惑。

生き物と人とが仲良く暮らせるようになりたいです。

日時

2016年10月10日(月祝)15:00~17:00

場所

阪急高槻市駅~八丁松原~JR高槻駅~市役所

参加者

23名

講師

高田みちよ(当館主任学芸員)・中谷憲一(当館研究員)

ハナミズキ通りでハナミズキの解説中

ハナミズキの実がなっていました。美味しそうでも美味しくない

ハナミズきの枝にカイガラムシの卵がありました

大阪医大のクスノキは街路樹ではありませんが、 シダやコケ、地衣類、昆虫など、いろいろな生き物が利用していました。

外来種のアトジロサシガメを発見

市役所でいったん解散したのち、見たい人だけでムクドリのねぐら入りを観察しました。

たくさんのムクドリが街路樹でねぐらをとるのは壮観ですが、近所の人には迷惑。

生き物と人とが仲良く暮らせるようになりたいです。

【10月10日(月祝)】企画展関連講座「街路樹と生きものを観察しよう」

阪急高槻市駅~八丁松原~JR高槻駅~市役所を2時間で歩きました。

ハナミズキ通りでハナミズキの解説中

ハナミズキの実がなっていました。美味しそうでも美味しくない

ハナミズきの枝にカイガラムシの卵がありました

大阪医大のクスノキは街路樹ではありませんが、 シダやコケ、地衣類、昆虫など、いろいろな生き物が利用していました。

外来種のアトジロサシガメを発見

市役所でいったん解散したのち、見たい人だけでムクドリのねぐら入りを観察しました。

たくさんのムクドリが街路樹でねぐらをとるのは壮観ですが、近所の人には迷惑。

生き物と人とが仲良く暮らせるようになりたいです。

日時

2016年10月10日(月祝)15:00~17:00

場所

阪急高槻市駅~八丁松原~JR高槻駅~市役所

参加者

23名

講師

高田みちよ(当館主任学芸員)・中谷憲一(当館研究員)

ハナミズキ通りでハナミズキの解説中

ハナミズキの実がなっていました。美味しそうでも美味しくない

ハナミズきの枝にカイガラムシの卵がありました

大阪医大のクスノキは街路樹ではありませんが、 シダやコケ、地衣類、昆虫など、いろいろな生き物が利用していました。

外来種のアトジロサシガメを発見

市役所でいったん解散したのち、見たい人だけでムクドリのねぐら入りを観察しました。

たくさんのムクドリが街路樹でねぐらをとるのは壮観ですが、近所の人には迷惑。

生き物と人とが仲良く暮らせるようになりたいです。

【10月2日(日)】自然観察会「秋の社寺林のキノコ」

この季節にシイやカシの森で見られるキノコをさがしに、島本町・若山神社の社寺林へ。

この日は雨の合間の湿気た日で、キノコ日和となったためか、

なんと88種類ものキノコを観察することができました!

一口にキノコと言っても、様々な見た目、様々な生き方をしていることを講師から聞き、

地球上にはいろんなが生き物がいるんだなぁということを実感できた観察会でした。

この日は雨の合間の湿気た日で、キノコ日和となったためか、

なんと88種類ものキノコを観察することができました!

一口にキノコと言っても、様々な見た目、様々な生き方をしていることを講師から聞き、

地球上にはいろんなが生き物がいるんだなぁということを実感できた観察会でした。

日時

2016年10月2日(日)10:00~15:00

場所

島本町方面

参加費

無料

講師

佐久間大輔さん(大阪市立自然史博物館 学芸員 )

対象

小学生以上(小学生は保護者同伴)

申込み

9月3日(日)9時~電話申し込み

定員

20人