大阪市立自然史博物館では、補助金の事務業務等を行うアルバイトを募集します。

採用予定者数:1名

契約期間:令和2年9月1日~令和3年3月31日

受付期間:令和2年8月5日(水)午後5時まで(必着)

詳細は、募集要項をご覧ください。

●アルバイト応募用 提出書類●

大阪市立自然史博物館では、補助金の事務業務等を行うアルバイトを募集します。

採用予定者数:1名

契約期間:令和2年9月1日~令和3年3月31日

受付期間:令和2年8月5日(水)午後5時まで(必着)

詳細は、募集要項をご覧ください。

●アルバイト応募用 提出書類●

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 16:51 | この記事のみ表示

当館の昆虫担当の長田庸平学芸員が、全国森林病害虫獣害防除協会発行の学術誌「森林防疫」で発表した論文で、2020年度の森林防疫賞奨励賞を受賞しました。

本論文の内容は、シイタケの害虫として問題になっている蛾の同定技術に関するものです。シイタケの害虫として問題になっているシイタケオオヒロズコガ類と、それに斑紋のよく似た薬用マンネンタケの害虫であるマダラオオヒロズコガの外部形態による識別法を示したものです。これらは前翅の長さが1cmほどの小さな蛾です。

シイタケオオヒロズコガ類(写真1)は複数種を含んでいる一つの属で、どの種もシイタケ栽培における大害虫として問題になっています。この属は種間では斑紋が酷似しており識別が困難で、腹部を解剖して交尾器を調べたりしないと正確に種の同定ができません。

マダラオオヒロズコガ(写真2)は日本や韓国に分布し、マンネンタケ科のキノコを寄主とし、薬用として栽培が盛んな韓国では害虫として問題になっています。日本では害虫としての被害報告はありませんが、外見がシイタケオオヒロズコガ類によく似ており、識別は容易ではなく専門家でも誤同定することもあります。

写真1.シイタケオオヒロズコガ(シイタケの害虫)

写真2.マダラオオヒロズコガ(マンネンタケの害虫)

シイタケの生産の現場において、専門家以外でもシイタケ栽培の現場でシイタケオオヒロズコガ類を属レベルまで同定可能にすることが望ましいと考え、両者の外部形質を比較して識別点を示しました。この論文はシイタケ害虫の同定に関する内容がメインですが、日本では被害はないとはいえマンネンタケ害虫の同定資料にもなればと考えています。

受賞論文:長田庸平 (2019) シイタケオオヒロズコガ類とマダラオオヒロズコガ(チョウ目ヒロズコガ科)の成虫の外部形質に基づく識別法.森林防疫 68(4): 8-12.

シイタケオオヒロズコガ属についてより知りたい人は、以下の和文論文を読んでみてください。斑紋がどれもよく似ていて種の識別は難しく、雌雄交尾器の形態やDNAバーコーディングによって種の識別が可能です。

■長田庸平・吉松慎一 (2017) シイタケ(ハラタケ目:キシメジ科) を食害する日本産シイタケオオヒロズコガ属(チョウ目:ヒロズコガ科)各種成虫の識別法.日本応用動物昆虫学会誌 61(2): 138-144.

■長田庸平 (2019) 日本産シイタケオオヒロズコガ属(チョウ目ヒロズコガ科)の概説.森林防疫 68(3): 11-20.

皆さんの食卓におなじみのシイタケは、栽培するときに様々な害虫の問題が発生します。これら害虫の防除するためには、正確な同定が必要になります。その手引きを作るのが専門家の役目です。

これらの論文はここでは公開できないので、読みたい方がいましたらメール(monitor@mus-nh.city.osaka.jp)でお問い合わせください。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:35 | この記事のみ表示

当館外来研究員の森本繁雄氏が、日本菌学会教育文化賞を受賞しました。

森本氏は、「幼菌の会」を創設し、若者やアマチュアが⼤型菌類に関して学ぶ機会を作り、専⾨家あるいはアマチュアとして活躍している多数の菌学関係者を育成してきました。その中には、⽇本菌学会の会員や役員として、菌学の教育、研究、応⽤分野で活躍する⼈材が多数含まれています。

また、⽇本菌学会菌類観察会(菌学会フォーレ)の実⾏員として企画に参加するとともに、⻑年にわたりアマチュア会員のまとめ役として貢献し、観察会の開催と発展に尽⼒しました。京都府、滋賀県での⼤型菌類の定点観察結果を論⽂として発表、近畿地⽅を中⼼に関⻄菌類談話会が実施した菌類観察会記録の報告、京都府の絶滅危惧種⽬録の作成など、地⽅の菌類相に関する基礎資料を多数提供してきました。また、きのこ図鑑の執筆、⾃然史博物館等が実施する⾃然観察会や企画展⽰への協⼒など、菌学の教育・普及活動を精⼒的に実施してきました。

以上のような功績から、森本⽒は、⻑年にわたり、菌学の教育・普及活動を通して菌学ならびに学会の発展に⼤きく貢献し、教育⽂化賞を授与するにふさわしいと評価されました。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 11:11 | この記事のみ表示

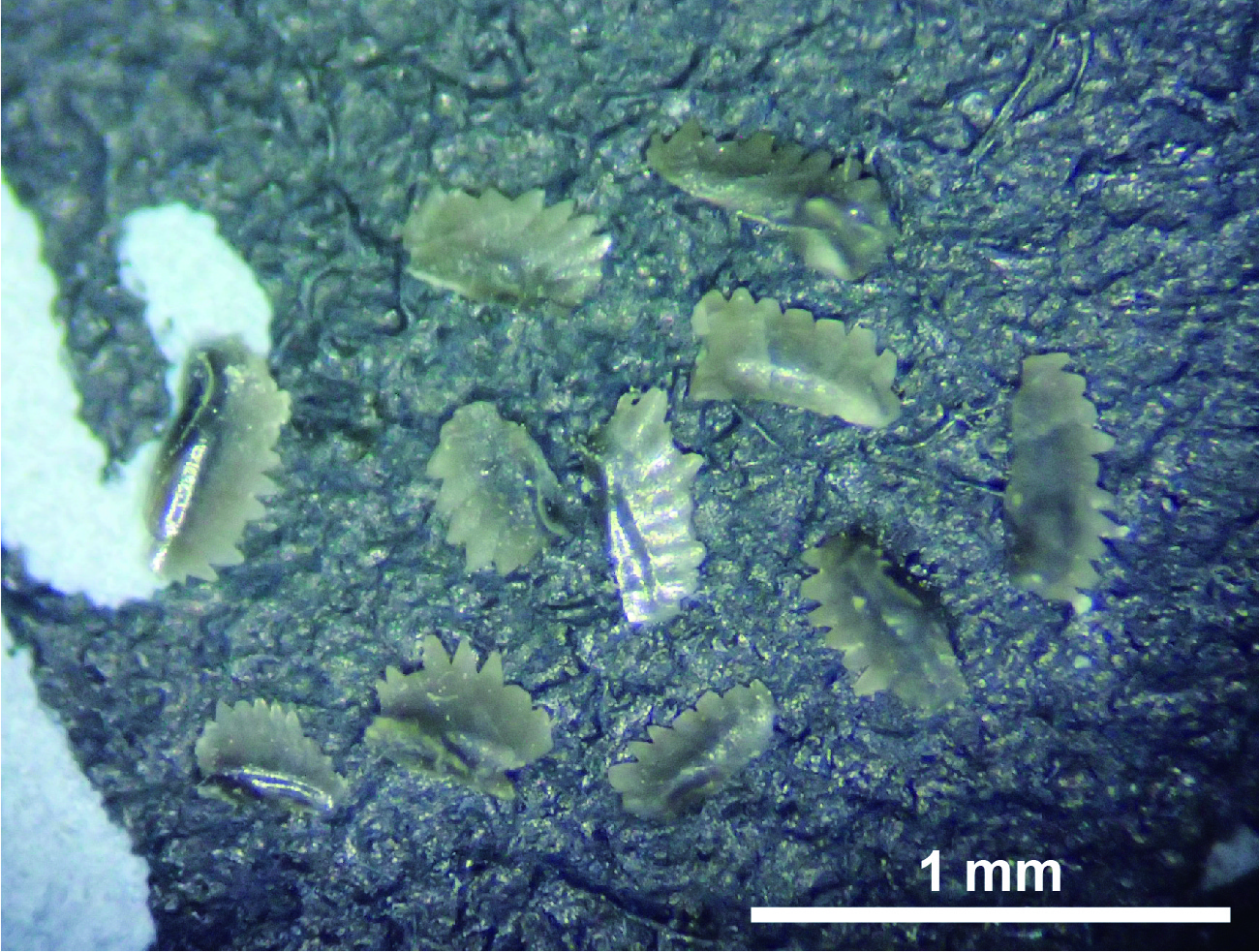

当館にこの4月より古生物担当の学芸員として着任した前川匠学芸員が、2020年度の日本古生物学会論文賞を受賞しました。受賞論文は愛媛県西予市城川町田穂にある石灰岩体(田穂石灰岩)から産出した多数のコノドントのエレメント化石を記載してその地質年代を明らかにするとともに、東はインド、西はアメリカ西部に分布する同時代の地層と正確に生層序対比が行えることを示したものです。本論文は前川学芸員が熊本大学所属中に出版したもので、博士論文の指導教官である熊本大学の小松俊文准教授、元横浜国立大学教授で現在も国内外のコノドント化石を研究しておられる小池敏夫博士との共同研究です。

コノドントとは:古生代カンブリア紀~中生代三畳紀まで生息していた海生生物で、脊索動物または原始的な魚類と考えられています。コノドントの軟体部は化石として地層中に保存されることは稀ですが、その頭部の採餌器官を構成する複数のパーツ(エレメント)はリン酸カルシウムを主成分とするため地層中に良く保存されます。そのため、その生息期間を通じて地層の地質年代を決定したり異なる地域の地層を対比する上で重要な示準化石となっています。

生層序とは:生層序とは、化石(生)が連続した地層(層)から産出する順序(序)のことです。化石を調べると、同じ海や陸で形成された地層でも、見つかる化石が時代ごとにその種類や構成が異なっていることが分かります。生層序に基づいて地層の形成された地質年代を調べる研究を生層序学と言い、層序学の一分野に当たります。層序学では、地層を形成する岩石の種類やその積み重なり方をある地域間で比較(層序対比)しますが、生層序学では化石の産出する期間などを基にして地層を対比します(生層序対比)。生層序対比には、アンモナイト、三葉虫、コノドントや放散虫など種分化のスピードが早く、分布が広く、産出量も豊富ないわゆる示準化石を用います。そのため、より離れた地域の地層を同じ時代に形成されたものとして認識できるようになります。

田穂石灰岩とは:愛媛県西予市にある「四国西予ジオパーク」のジオサイトの一つです。前期三畳紀のアンモナイト化石が含まれることでも知られています。詳しくは四国西予ジオパークの紹介ページをご確認ください(http://seiyo-geo.jp/c/geopoint/g7-tahos_limestone/)。

受賞論文:Takumi Maekawa, Toshifumi Komatsu & Toshio Koike. 2018. Early Triassic conodonts from the Tahogawa Member of the Taho Formation, Ehime Prefecture, Southwest Japan. Paleontological Research, supplement to vol. 22: 1-62. (西南日本の愛媛県に露出する三畳系田穂層の田穂川部層から産出した前期三畳紀のコノドント化石)

https://doi.org/10.2517/2018PR001

■コノドントについてもっと知りたい人のために

・国立科学博物館の紹介ページ:https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/bikaseki/2-konodonto.html

・コノドント館(群馬県みどり市大間々町)のページ:https://www.city.midori.gunma.jp/conodont/

・コノドント化石の論文:猪郷久義『新しい示準化石-コノドント-』:https://doi.org/10.5026/jgeography.81.3_142(PDFファイルをダウンロードできます)

・コノドント化石の分類学的位置についての最新のレビュー論文:上松佐知子・鎌田祥仁『付加体深海堆積物相における中・古生代微化石研究の最近の進展:放散虫およびコノドント研究の現状と将来の展望』:https://doi.org/10.5575/geosoc.2018.0068(PDFファイルをダウンロードできます)

田穂石灰岩から産出したエレメント化石の写真

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 11:06 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、広く市民の方向けの普及行事として、不定期でオープンセミナーを開催しています。

2020年7月3日現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、博物館の普及行事はすべて中止していますが、替わりに学芸員がzoomミーティングで行ったセミナーの動画をご覧ください。

オオバナミズキンバイ(広義)は特定外来生物に指定されている水生植物です。

2014年ごろから大阪府でも生育が確認されるようになってきて、博物館でも情報を集めてきました。

2019年秋時点の大阪府におけるオオバナミズキンバイ(広義)の生育状況を紹介しました。

大阪市立自然史博物館研究報告に掲載されたオオバナミズキンバイ(広義)の論文も合わせてご覧いただくとより理解が深まります。

http://doi.org/10.20643/00001429

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 13:03 | この記事のみ表示

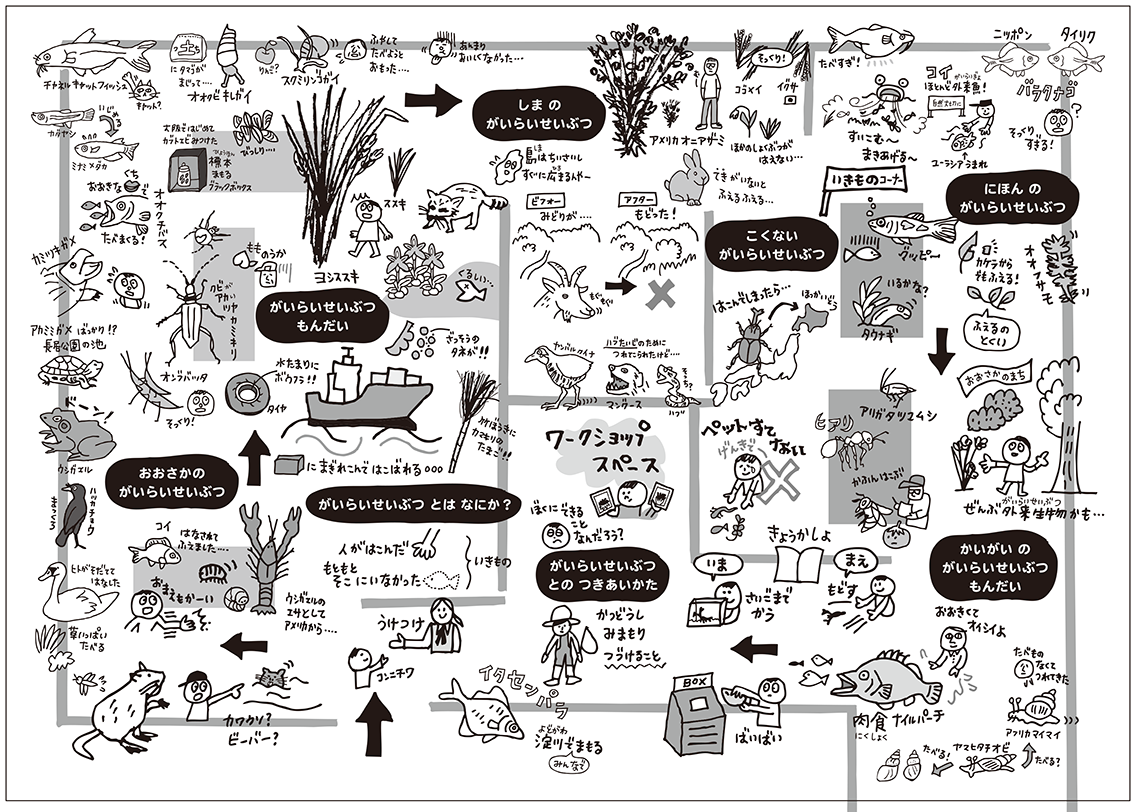

6月9日から特別展「知るからはじめる外来生物」もオープン、皆さんに楽しんでみていただいてます。でも、ワークショップを楽しめるまでにはもう少し時間がかかりそう。

そこで今月もweb版ワークショップをご用意しました。

こどものみんなといっしょに普段気づかないようなところまで展示をじっくりみつめたり、学芸員のお話をしっかり聞いてもらうためのプログラムが子どもワークショップ。いつもの感じとはちょっと違うけど、たのしんでみてください。博物館へお出かけする前、あるいは帰った後に見てみてね。

外来生物展かぁ、どんな展示があるのかなぁ、と気になっている人はキッズマップをごらんください。

会場でも配布しています

PDF版はこちら

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 17:08 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、新型コロナウイルス感染症の影響により、2月下旬より行事の実施を見合わせ、2月末より休館していました。博物館は6月2日から再開館しましたが、行事については具体的な基準が示されていなかったことや、十分な感染拡大防止策を取ることができないとの判断から、なかなか再開できずにおりました。春から夏にかけては、多くの生き物が活発に動くシーズンで、野外観察にはもってこいの時期です。そのようなタイミングで博物館の行事に参加できず、外出自粛でなかなか思うように自然観察もできず、自然や博物館が大好きな皆さんは、とても残念に感じられていたことと思います。

大阪市立自然史博物館では、どの行事なら実施できるのか、どのような対策をとれば実施できるのかなど、行事再開に向け議論を重ねてきました。今できる活動をしようと、オンライン上での普及活動にも力を入れてきました。そのような中、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の解除に伴い、政府から「イベント開催制限の段階的緩和の目安」および「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が発表されました(5月25日発表)。これらの中で、屋内および屋外の収容率や人数の上限の具体的数値が示されるとともに、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続が必要であることが挙げられました。さらに「大阪府における感染拡大防止に向けた取り組み」でイベントなどの自粛解除の時期や規模、日本博物館協会や(地独)大阪市博物館機構によるガイドラインが示されました。博物館では、これらに基づいて感染拡大防止策を講じ、必要に応じて行事内容を変更し、8月より行事を再開することとなりました。ただし、十分な感染拡大防止策をとることが難しいと判断される行事についてはやむを得ず中止します。

◇◇◇

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当分の間、博物館行事および友の会行事は、以下のような方針で実施します。

・三つの密を避けるため、また感染拡大状況に伴う変更等について連絡しやすくするため、基本的に申込制にさせていただきます(一部の行事を除く)。

・人と人との距離を十分確保するため、従来よりも定員を少なくします(屋内であれば、従来の定員の半分程度。屋外であれば、スタッフの数や観察場所の広さを考慮し、人と人との距離を確保できる人数)。また行事中は、人と人との距離を十分確保していただきます。

・行事参加者には、行事開始前に当日の体調について申告していただきます(体温測定等)。

・発熱や咳・咽頭痛などの症状がある方の参加はお断りさせていただきます。

・行事参加者にマスクを着用していただきます(暑い時季の野外行事については熱中症防止のため、適宜マスクを外すよう呼びかけたり、休息を多く取り入れたりするように配慮します)。

・こまめな手洗い・消毒をお願いします。

・密集を避けるために、学芸員や講師による解説の方法が、従来と変更となる場合があります。

・一部行事について、オンライン上の活動に切り替えたり、ライブ配信を行ったりします。

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によっては、直前に行事内容を変更、または中止する場合があります。

・月例ハイキングについては、従来のような人数制限なし・申込なしのスタイルで実施することは難しいため、これとは別に、友の会会員限定の行事を実施します。状況が落ち着けば、月例ハイキングを再開する予定です。

◇◇◇

以前のようなスタイルに戻るには時間がかかるかもしれませんが、感染拡大状況や政府等の方針に照らしつつ、その時々でベストな方法を模索し、できる限りの普及活動を行っていきます。また、引き続きオンライン上での普及活動に力を入れて参りますので、オンライン上での活動という新しい形の博物館活動も楽しんでいただけたらと思います。ご理解・ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

<博物館学芸員一同>

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 10:49 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館 ネイチャーホールにて開催中の特別展「知るからはじめる外来生物」について、ブロガー招待にご応募いただき記事を寄せてくださいました。ぜひご覧ください。

◆長居公園ご案内

特別展「外来生物」ご案内

http://blog.livedoor.jp/nagaipark/archives/83084494.html

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:04 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、新型コロナウイルス感染症の影響で行事ができない状況が続いていました。そのような中、大阪市立自然史博物館の友の会会員の皆さんや博物館ファンの皆さんが、オンライン上での普及活動として、どのようなものを望まれているのかを調査するため、2020年5月8日~31日に、ウェブアンケートを実施しました。130人の方がご回答くださり、多くの方が非常に丁寧に建設的なご意見を書いてくださいました。励ましの言葉もたくさんいただきました。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。ウェブアンケートの結果をリポジトリサービスで公表しましたので、お知らせします(こちら→http://id.nii.ac.jp/1504/00001457/)。

アンケート結果の概要としては、身近な自然観察の紹介や観察のヒントになるような情報を求める声が特に多い印象でした。また、開幕が見合わせられていた特別展「知るからはじめる外来生物」の展示紹介やギャラリートーク、その他のセミナーやトークの動画配信のほか、収蔵品や常設展を紹介する画像の公開、さらに学芸員の日常や相談会など、学芸員についての情報や学芸員との交流を希望する声も多くありました。

アンケートで希望の多かった活動の大部分については、ある程度これまでの活動の中に取り入れることができていると考えていますが、収蔵品の公開や学芸員との交流については、あまりカバーできていません。今後は、これまでの活動を無理のない範囲で続けると同時に、収蔵品に関する画像や解説動画を取り入れたり、オンライン上で学芸員と交流できるスタイルも模索していく予定です。

今回のウェブアンケートの結果は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響下の活動だけでなく、オンライン上での新しい博物館活動を模索するための貴重な手掛かりとなりました。アンケート結果を参考に、少しでも皆さんが望む活動をしていきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 17:57 | この記事のみ表示

新型コロナウイルス感染防止のために休室しておりました第5展示室と、大阪の自然誌展示室の図書コーナーを、6月23日(火)から再開します。

触れる展示(ハンズオン)が多い第5展示室、大阪の自然誌展示室の図書コーナーの出入り口には消毒液の設置を行い、また、体験の待ち列ができることの多い展示には、待ち列のラインを作るなど、感染防止対策をします。

心待ちにしてくださった皆様には、大変お待たせいたしました。

ご利用いただく皆様にも、こまめな手洗い・手指消毒、他のお客さまとの間隔をあけるなどのご協力もいただきながら、安全に見ていただける環境を作っていきます。

常設展、特別展入り口での検温やマスクのお願いなどは引き続き実施しております。

その他のご来館の際のお願いについては、こちらをご覧ください。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 17:00 | この記事のみ表示