2月24日(月・祝)は開館しています。

翌日、2月25日(火)は休館です。

2月24日(月・祝)は開館しています。

翌日、2月25日(火)は休館です。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:50 | この記事のみ表示

【令和2年3月13日追記】

大阪市立自然史博物館館では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年2月29日(土)から3月16日(月)までの間、臨時休館としてきましたが、政府からのあらためての依頼を受け、3月17日(火)以降も当面は臨時休館を延長いたします。このため、本特別展も臨時休館中は開幕を見合わせます。開館時期等、今後の予定につきましては、決まり次第、ホームページ等でご案内させていただきます。(追記終わり)

大阪市立自然史博物館では、令和2年3月1日(日)から5月31日(日)まで、特別展「知るからはじめる外来生物 〜未来へつなぐ地域の自然〜」を開催します。

外来生物は、今では私たちの身の回りのあちこちにいます。それらをすべて駆除するのは現実的ではありませんし、身の回りの生態系自体を破壊してしまいかねません。一方で、駆除は可哀想と放置するのも責任のある態度とは言えません。外来生物にどう対応し、付き合っていくか。生物多様性の保全という立場から、地域の自然をどのように未来に残していくか。そのためには、まず外来生物についての正確な知識と現状の把握が必要です。この特別展では、多くの人がきちんと外来生物問題を考えられるようになることを目指して、外来生物問題についての基礎知識と、大阪や日本における外来生物の現状を紹介します。

本プレスリリース(第二報)では、展示物のご紹介と関連行事をご案内いたします。

■名 称

特別展「知るからはじめる外来生物 〜未来へつなぐ地域の自然〜」

■主 催

大阪市立自然史博物館

■会 期

令和2年3月1日(日)~5月31日(日)

※開館時間:午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで)

■休館日

月曜日(ただし月曜日が休日の場合はその翌日)

■会 場

大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール(花と緑と自然の情報センター2階)

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23

TEL:06-6697-6221 FAX:06-6697-6225

HP:http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

Osaka Metro御堂筋線「長居」駅下車3号出口・東へ800m

JR阪和線「長居」駅下車東出口・東へ1000m

■観覧料

大人500円、高校生・大学生 300円

期間内特別展フリーパス 大人1,000円、高校生・大学生600円

※本館(常設展)とのセット券は、大人700円、高校生・大学生400円。

※中学生以下、障がい者手帳など持参者(介護者1名を含む)、

大阪市内在住の65歳以上の方は無料(要証明)。30人以上の団体割引あり。

※本館(常設展)、長居植物園への入場は別途料金が必要です(セット券を除く)。

■後 援

大阪府教育委員会、大阪市教育委員会

■新しく加わった主な展示と広報用資料

プレスリリースはこちら

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:00 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館の新型コロナウイルスに関する対応は下記、大阪市博物館機構ホームページをご覧ください。

大阪市博物館機構ホームページ

※大阪市博物館機構は、大阪市立自然史博物館、大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪市立科学館、大阪歴史博物館を運営している団体です。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 11:53 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、令和2年3月20日まで実施の行事を中止いたします。

3月21日以降実施の行事については、今後の状況次第となりますので、改めてご案内いたします。

ご理解のほど、どうぞよろしくお願いします。

※3月1日(日)から始まります特別展「知るからはじめる外来生物」は開催いたします。

また、関係の皆様をご招待しております2月29日(土)の内覧会については、実施いたしますが、会場内の状況を見て、入場制限をする場合がありますので、ご了承ください。

【令和2年2月29日追記】

自然史博物館は令和2年2月29日(土)から3月16日(月)まで休館いたします。このため、特別展「知るからはじめる外来生物」も本館休館中は開幕を見合わせます。2月29日の内覧会は中止といたします。特別展の開館時期等につきましては、今後、国や大阪市の動向や感染症の拡大状況を注視しつつ、決定いたします。最新情報は、当館ホームページ等でご確認ください。

【令和2年3月13日追記】

大阪市立自然史博物館は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年2月29日(土)から3月16日(月)までの間、臨時休館としてきましたが、政府からのあらためての依頼を受け、3月17日(火)以降も当面は臨時休館を延長いたします。

常設展及び特別展「知るからはじめる外来生物」の開館時期、3月21日以降の実施の行事等、今後の予定につきましては、決まり次第、ホームページ等でご案内させていただきます。最新情報は、当館ホームページ等でご確認ください。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:27 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、図書関係の業務を行うアルバイトを募集します。

※この募集の受付は終了しました。

採用予定者数:2名

契約期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日

受付期間:令和2年3月5日(木)午後5時まで(必着)

詳細は、募集要項をご覧ください。

●アルバイト応募用 提出書類●

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 12:43 | この記事のみ表示

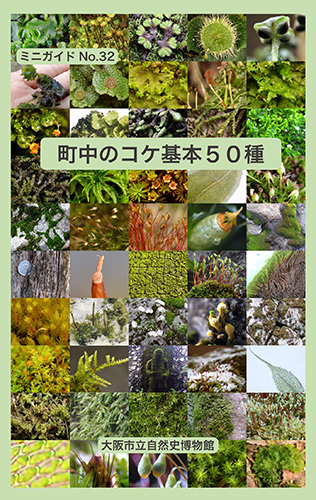

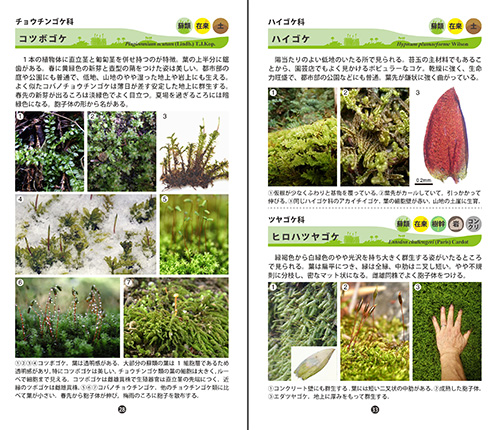

ミニガイド No.32「町中のコケ基本50種」を2020年2月14日(金)に刊行しました。

「コケ」のことをもっと知りたい、という人が増えてきました。町中の身近な公園や社寺境内、街路樹や歩道脇にも生育し、雨上がりの美しさを感じ取っている方も少なくありません。このミニガイドでは、特に大阪の街中でみられる基本的な「コケ」を通して、「コケ植物(蘚苔類)」を紹介します。町中のあちこちをじっくり観察すると意外に多くのコケ植物に出会え、その特性を知ることができます。また、1つ1つの種類の違いがわかってくると、生育地の環境を考えたり、森里川での自然観察でも種類の違いや似ていることを判断することができます。このミニガイドを通して、小さな植物である身近なコケ植物から、広い自然を考えられるようになっていただければと思っています。

■目次(抜粋)

コケとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

苔類・蘚類・ツノゴケ類の特徴・・・・・・3~5

苔類の生活史・・・・・・・・・・・・・・・・6

蘚類の生活史・・・・・・・・・・・・・・・・7

野外でコケを観察してみよう・・・・・・・8~9

コケ観察のマナー・・・・・・・・・・・・・・9

コケの紹介・・・・・・・・・・・・・10~37

コケ標本の作り方・・・・・・・・・・・・・38

大阪市立自然史博物館のコケ標本・・・・・・39

■書籍情報

ミニガイド No.32「町中のコケ基本50種」

著 者 道盛正樹(大阪市立自然史博物館・外来研究員)

写 真 道盛正樹・左木山祝一

編 集 横川昌史(大阪市立自然史博物館)

イラスト 栄田久美

協 力 高槻市立自然博物館(あくあぴあ芥川)

価 格 500円(税込)

判 型 横113×縦182mm(ほぼ新書サイズ) 42ページ

発 行 大阪市立自然史博物館

■入手方法

博物館ミュージアムショップおよびネットショップにて販売

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:40 | この記事のみ表示

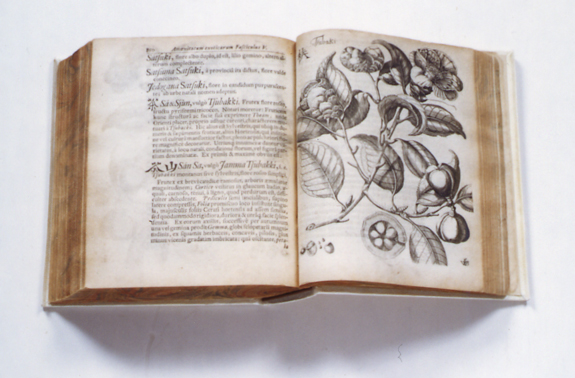

2020年長崎県五島市で開催される2020国際ツバキ会議五島大会のポストコングレスツアーに合わせ、岸川慎一郎先生からご寄贈いただいた「岸川椿蔵書」の一部を大阪市立自然史博物館本館2階イベントスペース内にて展示いたします。

岸川慎一郎氏は東大阪市で開業医を営む傍ら、椿を専門に園芸種の維持と収集、文献による和洋の古典品種の探求に情熱を捧げてこられました。昭和42年頃から半世紀を超えた収集活動は一時は600品種を超えるほどだったそうです。これらの品種は現在、都市緑化植物園(服部緑地)などに寄贈されております。

「岸川椿蔵書」は、植物学、園芸学そして本草学上の貴重文献を含む、古典椿研究において大変重要なコレクションです。このコレクションは、岸川氏による古典椿品種の研究、そして多くの貴重本復刻の原典に当たり、2014年に当館に寄贈され、2018年の伝統園芸研究会などの機会に展示してきました。今回は、2020国際ツバキ会議五島大会のポストコングレスツアーで国内外の椿愛好家の皆様が来られるこの機会に、春休み期間をふくめた、約一ヶ月、展示します。

■開催概要

○会 期:令和2年3月7日(土)〜4月5日(日)

【令和2年3月13日追記】

大阪市立自然史博物館館では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年2月29日(土)から3月16日(月)までの間、臨時休館としてきましたが、政府からのあらためての依頼を受け、3月17日(火)以降も当面は臨時休館を延長いたします。このため、本テーマ展示も臨時休館中は開催を見合わせます。開館時期等、今後の予定につきましては、決まり次第、ホームページ等でご案内させていただきます。(追記終わり)

○開館時間:午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで)

○休 館 日:月曜日

○場 所:大阪市立自然史博物館 本館2階 イベントスペース

○観 覧 料:常設展入館料(大人300円、高大生200円)

※中学生以下、障がい者手帳など持参者(介護者1名を含む)、大阪市内在住の65歳以上の方は無料(要証明)。30人以上の団体割引あり。

■展示内容

①岸川椿蔵書の紹介

コレクションの全体像と特徴を紹介します。

②17〜18世紀の日本の椿園芸

水野忠暁『草木錦葉集』、岡部頼母(ともも)『百種椿之記』、『小色紙椿絵』、『椿花譜・絵巻』、『椿花貼合屏風』など岸川椿蔵書の重要資料、名品を展示します。

③ヨーロッパに紹介された日本のツバキ・サザンカ

18世紀、ヨーロッパ人は世界をめぐり、植物学者は次々に学名を付けて記載していきました。ついには、鎖国下の日本にも訪れたのです。エンゲルベルト・ケンペルが『廻国奇観』に記載したツバキCamellia Japonica L.、 カール・ペーテル・ツュンベリーが『日本植物誌』に記載したサザンカCamellia sasanqua Thunb.を貴重な原典で展示します。

④欧州のツバキ園芸とボタニカル アート

ヨーロッパに導入されたツバキはエキゾチックな南国の植物として、もてはやされ、様々な新品種が次々と生み出され、園芸界には華麗なボタニカルアートにより紹介されます。古典園芸書と、アンブローズ・ベルシャフトの作品やサミュエル・カーティスのモノグラフ、『カーティス・ボタニカル・マガジン』の図譜などで紹介します。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:00 | この記事のみ表示

【令和2年2月29日追記】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大阪市立自然史博物館は令和2年2月29日(土)から3月16日(月)まで休館いたします。このため、本講演会は中止となりました。今後の行事の予定等につきましては、国や大阪市の動向や感染症の拡大状況を注視しつつ、決定いたします。最新情報は、当館ホームページ等でご確認ください。(追記終わり)

特別展「知るからはじめる外来生物 〜未来へつなぐ地域の自然〜」の期間中は、展示をより楽しみ、理解を深めることができる関連行事も多数行われます。

3月14日(土)には、森林総合研究所の川上和人氏をお迎えし、特別展講演会「島の鳥の墓標の上で、今日もネズミが駆け回る」を開催します。

小笠原は外来種対策の先進地域です。

ここをモデルとして、外来種対策の想定外の結果や進むべき道を紹介します。

◎開催日 3月14日(土)

◎時 間 午後1時30分~3時30分

◎場 所 自然史博物館本館 講堂

◎講 師 川上和人氏(森林総合研究所)

◎対 象 どなたでも参加できます(小学生以下は保護者同伴)

◎参加費 無料(博物館入館料必要)

◎申込み 申込みは不要です。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 11:43 | この記事のみ表示

ヨコエビ類は主に海に生息する種類の多い小型甲殻類ですが、それでもなお、まだ知られていない種がたくさんあると考えられています。当館の有山啓之外来研究員とダイビングインストラクターの星野修氏は、伊豆大島・秋の浜の海底からとても変わったヨコエビを発見し、1月14日に新種としてイギリスの学術誌Journal of Natural History(オンライン版)に論文を発表しました。このヨコエビの大きさは約3mmで、海底上に自分で作った棒の上で生活するという特殊な生態を持ちます(下の写真)。和名はそれにちなんで「ボウノボリヨコエビ」と名付けられました。形態も今までに報告されているヨコエビの仲間とは大きく異なるため、ボウノボリヨコエビ科・ボウノボリヨコエビ属という新しい科と属がこの論文で創設されました。

採集地での生態の映像をYouTubeで公開していますので、ぜひご覧ください。

https://youtu.be/pXwys_PHne8

論文著者:有山啓之・星野 修 (ARIYAMA Hiroyuki & HOSHINO Osamu)

論文タイトル:A new superfamily, family, genus and species of marine amphipod, Protodulichia scandens, from Japan (Crustacea: Amphipoda: Senticaudata: Corophiida).

掲載誌:Journal of Natural History, 2019, Volume 53, No. 39-40, 2467–2477.

https://doi.org/10.1080/00222933.2019.1704588

撮影:星野 修

報道機関・ニュースメディア等で写真素材の必要な方は博物館の広報担当(monitor@mus-nh.city.osaka.jp)までお知らせください。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 17:44 | この記事のみ表示

本日、1月13日(月・祝)は開館しています。

明日、1月14日(火)は休館です。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 13:55 | この記事のみ表示