大阪市立自然史博物館では毎年、学芸員による自由研究の相談指導を行っています。今年も、たくさんの子供がやってきました。

特に今年は「標本作りまつり」や、恒例の標本同定会、「標本の名前を調べよう&達人による標本トーク」にもたくさんの子どもたちがやってきてくれました。メールでの質問や窓口での相談もたくさんいただきました。

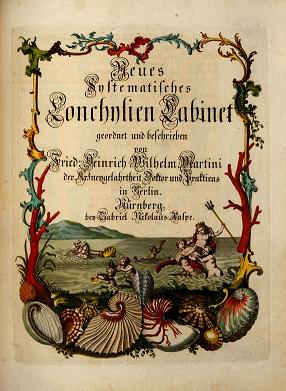

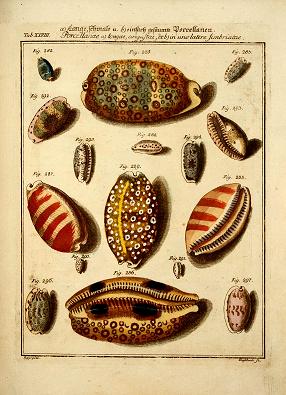

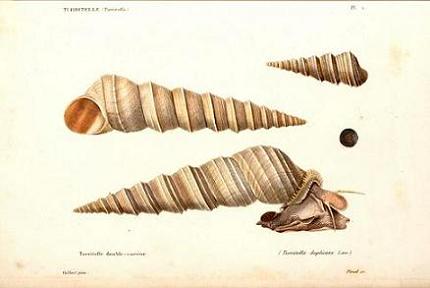

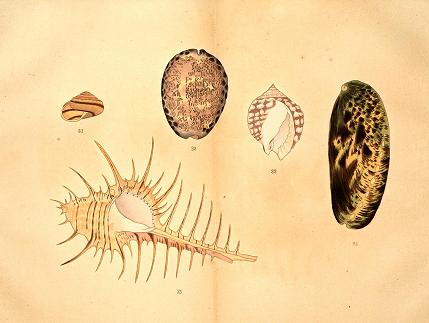

そんな子どもたちの自由研究の成果、10作品が寄せられましたので、多くの方に見ていただきたいと本館2階イベントスペースに展示しています。貝、鳥の羽、植物、昆虫、菌類に至るまで多種多様な、作品が集まりました。なかなかの力作揃いです。

2月1日まで展示しています。どうぞご覧ください。

開催期間 2014年12月6日から2015年2月1日まで(月曜及び12月28日から1月5日までは休館となります)

開催場所 本館2階、イベントスペース

料金 常設展入場料のみ