当館の代表電話番号におかけいただいた際に、つながりにくい状態が続いておりましたが、復旧いたしました。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

What's New

大阪市立自然史博物館の新着情報(2023年9月までの)過去アーカイブ

大阪市立東洋陶磁美術館

http://www.moco.or.jp/

では、平成26年4月12日(土)~7月27日(日)まで

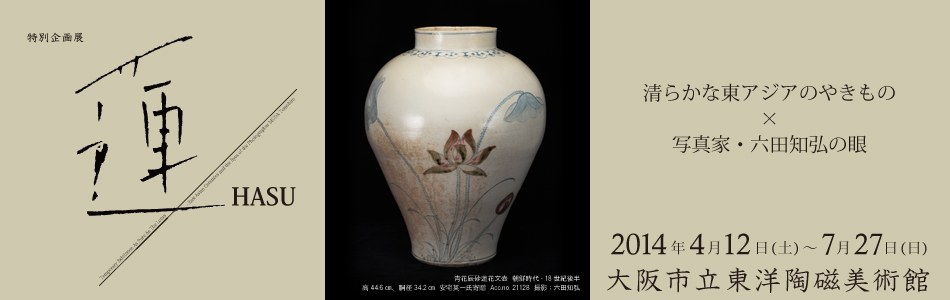

特別企画展

「蓮-清らかな東アジアのやきもの×写真家・六田知弘の眼」

を開催しています。

この展覧会は、東アジアのやきものに咲く蓮の文様に焦点をあて、その清らかな美しさと、そこに託された庶民的な願いを館蔵品の陶磁器と写真家・六田知弘(むだ ともひろ)氏の蓮の写真を併せて展示し、東洋のやきものと現代写真家の作品の両面から、蓮の新たな魅力に迫るものです。

今回、写真に合わせ、モチーフとしての蓮をより多面的に理解していただくために、写真や陶磁器と合わせて自然史博物からハスの植物さく葉標本7点を展示していただきました。

学術標本と美術作品のコラボレーションとしてお楽しみいただければ幸いです。

本展覧会について詳しくは

http://www.moco.or.jp/exhibition/2011/19.html

展示の様子

なおこの展示はキャンパスメンバーズ会員各校の方々は学生証などでご覧いただけます

http://www.ocmo.jp/campusmembers/

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:38 | この記事のみ表示

2012年4月12日、13日の両日、大阪市立自然史博物館を会場として日本貝類学会( http://www.malaco-soc-japan.org )の平成26年度大会が開催されます。口頭、ポスター合わせて50件を超える発表がなされ、貝に関する最新の多種多様な発表が行われます。

学会参加の方々を歓迎し、熱い討論を期待します。お時間を見て博物館の展示も楽しんでいただければ幸いです。

また、13日日曜日には日本貝類学会公開講演会として、細将貴 氏(京都大学白眉センター)による「追うヘビ、逃げるカタツムリの右と左の共進化」も開催されます。こちらは申し込み不要の公開行事となっていますので学会員以外のかたもお気軽にご参加ください。

公開講演会の詳細はこちら

https://www3.mus-nh.city.osaka.jp/scripts/Event.exe?C=0&G=%8Du%89%89%89%EF%81E%83V%83%93%83%7C%83W%83E%83%80

期間中はナウマンホールの一部がポスター発表に使われています。来館者の皆様の動線には最大限配慮をして実施しておりますが、普段とはまた違う雰囲気の博物館をお楽しみいただければ幸いです。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:17 | この記事のみ表示

消費税率の改定に伴い、この平成26年4月1日(火)から郵便料金が変更となりました。

今後、自然史博物館の行事に往復はがきや普通はがきでお申し込みされる際は、新しい郵便料金にご注意ください。

4月以前に発行された往復はがきや普通はがき、もしくはお手持ちのはがきなどをご利用になる場合は、下記の新料金にて発送してください。

・往復はがき 104円(往信:52円、返信:52円)

・普通はがき 52円

料金が足りない場合、博物館にうまくはがきが届かず、お申し込みに影響が出る恐れがあります。

お申し込みの際は、今一度料金をご確認ください。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:05 | この記事のみ表示

3月24日(月)、31日(月)、4月7日(月)は、臨時開館し、4月13日(日)まで休まずに開館します。

特別展「恐竜戦国時代の覇者!トリケラトプス」では、臨時開館する3月24日、31日、4月7日に、午前11時から学芸員によるギャラリートークを開催します。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 16:16 | この記事のみ表示

本日、3月21日(金祝)から、特別展「恐竜戦国時代の覇者!トリケラトプス」が始まります。

開幕初日は、スペシャルのイベントがあります。

午前10時30分~11時

「オープニング記念ギャラリートーク」は監修者である名古屋大学博物館の藤原慎一助教と自然史博物館の林昭次学芸員が登場するスペシャル版のギャラリートークです。

特別展会場内(ネイチャーホール)で実施します。

午後1時30分~3時

特別展記念講演会 「トリケラトプスとその仲間達の謎を探る」は、国内外からの恐竜研究者4名による講演会を、博物館本館の講堂にて、開催します。

上記のイベントは両方とも、当日参加できるイベントです。

参加は無料ですが、参加には特別展入場券(半券も可)が必要です。

隣接する長居公園のイベント「春の元気っ子デー」では、特別展「恐竜戦国時代の覇者!トリケラトプス」に関係して、恐竜バッチ作りも実施します。

詳しくは、長居公園ホームページに→http://www.nagai-park.jp/event_page/genkikko.html

みなさまのご来館をお待ちしております。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 08:46 | この記事のみ表示

特別展記念講演会 お見逃しなく!!!

特別展「恐竜戦国時代の覇者!トリケラトプス」の開催を記念して、国内外から恐竜研究者をお招きして講演会を開催します。トリケラトプスとその仲間たちは、約1億5000万年前にアジアで起源し、北アメリカに進出しました。彼らはどんな地域に生息し、どんな歩き方や行動をしていたのでしょうか。最新の研究成果をもとに、様々な角度から彼らの進化と生態について探ります。

日 時:3月21日(金・祝)午後1時30分〜3時

会 場:自然史博物館 講堂

参加費:無料。ただし、参加には特別展入場券(半券も可)が必要。

主 催:大阪市立自然史博物館、読売新聞社、中央宣伝企画

講師と講演タイトル:

小林快次(北海道大学総合博物館・大阪大学総合博物館)

北極圏のケラトプシア類、パキリノサウルス

藤原慎一(名古屋大学博物館)

ケラトプシア類の前肢は側方型? 下方型?

― 同一グループ内の姿勢のバリエーションを探る ―

Scott Williams (アメリカ・バーピー自然史博物館)

トリケラトプス亜成体『ホーマー』の発掘とその研究

*日本語通訳あり

林 昭次 (大阪市立自然史博物館)

ケラトプシア類はなぜ「超巨大化」できなかったのか?

― 竜脚類恐竜の巨大化研究が語る、ケラトプシア類の巨大化の限界 ―

講演内容:

北海道大学総合博物館 小林快次

北極圏のケラトプシア類、パキリノサウルス

極圏恐竜についてはまだ謎が多い。それでも、2007年から行われている北海道大学と米国テキサス州のペロー自然史博物館との共同調査によって、北極圏であるアラスカの恐竜研究は進んでおり、恐竜の種類や生活が明らかになってきた。恐竜時代のアラスカは、現在の北海道ほどの気候だったが、冬は太陽が昇ることも無く寒かった。日照時間が限られていたことから、冬の食料も制限されていた。

その環境下で、パキリノサウルスが、アラスカの生態系において重要な位置を占めていた。また、もう一つの主要な植物食恐竜は、エドモントサウルスだった。どちらも、アラスカ州北部のノーススロープから南部のデナリ国立公園まで、広範囲に生息域を広げていた。エドモントサウルスは、テリジノサウルス類の恐竜を共存していた可能性がある。その一方で、パキリノサウルスとエドモントサウルスが共存していた可能性は少ない。アラスカのパキリノサウルスは集団で行動していたものの、他の植物食恐竜と共に生活することは無く、餌の競争を避けるため、生活圏を分けていた可能性が考えられる。

名古屋大学博物館 藤原慎一

ケラトプシア類の前肢は側方型? 下方型?

― 同一グループ内の姿勢のバリエーションを探る ―

恐竜は二足歩行性の祖先から、二次的に四足歩行適応を示すという、動物進化史上珍しい適応をしたグループを幾つか含んでいる。中でも、ケラトプシア類は、比較的原始的な形質を残した手を持ち続け、四足歩行化へと適応したグループであり、彼らの前肢姿勢にどのような多様性があったのだろうか。様々な現生動物の前肢の骨格形態と比較した結果、プロトケラトプス科は肘関節の内転筋を利用した側方型の姿勢を採り、レプトケラトプス科やケラトプス科は肘関節の伸筋を利用した下方型の姿勢を採っていた可能性が高いことが示唆された。このように、同じ恐竜のグループ内でも、前肢姿勢の採り方に違いがあっただろうと考えられる。

バーピー自然史博物館 展示・科学部長 スコット・ウィリアム

トリケラトプス亜成体『ホーマー』の発掘とその研究

*日本語通訳あり

2005年、米国イリノイ州ロックフォードに在るバーピー自然史博物館のスコット・ウィリアムズの率いる調査チームは、モンタナ南東部に露出するヘルクリーク層で白亜紀末期(6600~6700万年前)の古生物に関する実地調査を行なった。このフィールドワーク中に、調査チームは貴重なトリケラトプスの化石を発見した。その化石は「ホーマー」という愛称を与えられ、その後2008年までバッドランドの過酷な環境下で、約16週間もの時間をかけて発掘が行われた。その発掘調査により、トリケラトプスがホーマー1体ではなく他に2体埋まっていることが判明し、それらも成体ではなく亜成体であることが明らかとなった。複数のトリケラトプスが同じ場所から一緒に発見されたのが初めてだったことから、この発見は非常に意義深いものとなり、古生物学者の注目の的になったのである。今後の研究において、トリケラトプスの若年グループの存在など社会構造などを解明する手掛かりになることが期待される。

大阪市立自然史博物館 林昭次

ケラトプシア類はなぜ「超巨大化」できなかったのか?

― 竜脚類恐竜の巨大化研究が語る、ケラトプシア類の巨大化の限界 ―

竜脚類は最大のもので30m 以上もの大きさになる、生物史上、「超巨大化」を果たした唯一の陸上脊椎動物である。一方で、ケラトプシア類では大型の種でも全長5~6mと、「超巨大化」することができなかった。その差はどこから生まれたのだろうか。

竜脚類のからだでは、①高い基礎代謝 ②産卵による繁殖 ③食べ物をよく噛まずに飲み込む摂食様式 ④現生鳥類のように気嚢を含む特殊な呼吸器系といった、4つの条件を満たしており、これが「超巨大化」につながったと考えられる。

残念ながら、ケラトプシア類は、口の中で食べ物をよくかみ砕く能力が発達しすぎてしまった。そのため、体に対して頭が大きくなりすぎる傾向にあり、成長できる体の大きさに限界があったようだ。また、気嚢をもっていないことも超巨大化できない要因であったようである。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:43 | この記事のみ表示

トリケラトプスとその仲間の大きな特徴は角とフリルにあります。その数や形は同じではなく、多種多様です。本展ではケラトプス科の様々な恐竜を展示し、復元画を描いています。どんな色をしていたのかな?と想像しながら、自分だけのオリジナルの色をぬってみてください。もちろん、角やフリルといった想像の“かざり”を描き加えてもかまいません。応募いただいた作品の中から優秀作品を選び、大阪市立自然史博物館で4月下旬から掲示します。

・募集期間 2014年3月21日(金・祝)~ 2014年4月15日(火) ※4月15日(火)必着

・選考発表 2014年4月下旬に特別展公式ホームページなどで発表します。

・応募形態 手描きであること。色鉛筆、絵の具、クレヨンなど画材は問いません。用紙サイズはA4サイズ(特別展ホームページからのダウンロード、または、事務局に用紙を請求してください)。

・申込方法 台紙の裏面に、〒住所、氏名、性別、電話番号、学校名、学年、年齢と簡単なコメント(好きな恐竜のこと、知りたいこと、ぬりながら恐竜について考えたことなどなんでも)を明記し、〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 大阪市立自然史博物館「恐竜ぬりえ」係まで送付。または、特別展会場の入口でも受け付けます。

・賞品 後日発表します。

・選考 大阪市立自然史博物館、読売新聞社などの関係者が行います。

・注意事項 *応募は1人1点まで。*ご応募いただきました作品は返却しません。*応募作品の著作権は主催者に帰属します。*応募時にご記入いただいた個人情報は、原則として発表、賞品発送の目的以外には使用しません。ただし、作品名や氏名などの情報の一部をホームページなどで公開することがあります。

ぬりえ用紙はこちらからダウンロードしてください。→恐竜ぬりえ

ぜひ、ご応募ください。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:46 | この記事のみ表示

博物館では、子どもや親子連れのみなさんに展示を楽しんでもらう「子どもワークショップ」や「探検クイズ」などを実施しています。スタッフや学芸員と一緒に、これらの運営補佐をして頂く学生ボランティア「子どもワークショップ・サポートスタッフ」を募集します。1年間の活動の最後(3月)には、みなさん自身がワークショップを企画・実施する「はくぶつかん子どもまつり」も行います。博物館での展示活用教育や子ども向けプログラムに関心のある方は、ぜひチャレンジしてください!

対象:18歳以上の学生の方で、週末に行われるプログラムに2ヶ月に1回程度参加できる方。

期間:2014年4月から2015年3月まで(年間登録制)

募集人数:15〜20名程度

応募方法:往復はがきまたはメール(gyouji@mus-nh.city.osaka.jp)に「ワークショップ・サポートスタッフ応募」と明記して、住所・氏名・学校名・学年・電話番号・メールアドレス・(博物館に行く際に使う)自宅最寄り駅を書いて4月16日(水)までに届くように博物館普及係あてに申し込んで下さい。なお、初回研修を兼ねた説明会を4月19日(土)午前10時〜午後4時に行います。希望者は必ず参加して下さい。また、1回目の活動は5月5日(月祝)・6日(火祝)(選択可)を予定しています。

その他:サポートスタッフとしての参加には規定の交通費を支給します。

問合せ:動物研究室の石田まで

見学会:サポートスタッフが企画したワークショップを見学してみませんか。当日は活動についてのご質問も受付けます。

見学できるプログラム『はくぶつかん 子どもまつり』

日時:3月23日(日)午後2時〜3時

集合:当日午後1時50分までに、花と緑と自然の情報センター(自然史博物館のとなりの建物です。入場無料)の学芸員相談カウンターへおこしください。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 13:00 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館の標本庫には、都市化などによって現在では失われてしまった植物の標本を数多く保管しています。今回、これらの植物標本に残されたタネ(種子)に注目し、博物館標本を用いた新しい生物保全の可能性について、植物標本と標本から撒きだしたタネ、実際に発芽した芽生え(生品)や写真などを用いて、2014年3月15日(土)から5月31日(土)までの間、大阪市立自然史博物館 本館2階 第5展示室出口にて、ミニ展示としてご紹介します。

また、初日の3月15日(土)には、このミニ展示を監修した新潟大学教育学部 植物学教室の志賀隆准教授によるオープンセミナーを開催します。

詳細はプレスリリースをご覧ください。

プレスリリース

画像1: 種子の生存が確認された最も古い標本(ヒメヒゴタイ,大阪府産1925年採集)。

ヒメヒゴタイは大阪府では既に絶滅している。

画像2:奈良県において2007年採集された標本より発芽したホシクサ。

※今回の企画展にはJSPS科研費 23701024の助成を受け行った研究成果の一部を使用しています。

![]()

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:39 | この記事のみ表示

検索

大阪市立自然史博物館

カテゴリー

- #おうちミュージアム (18)

- イベント情報 (160)

- テーマ展示・ミニ展示 (22)

- トリケラトプス展 (11)

- ホームページのお知らせ (24)

- 今月の自然史博物館 (9)

- 博物館からのお知らせ (486)

- ネイチャーホールの貸館イベント (2)

- 調達情報 (1)

- 友の会からのお知らせ (13)

- 子どもワークショップ (10)

- 学校関係のみなさんへ (31)

- 書籍 (10)

- 特別展 (7)

- 2015年以前の特別展

- きのこのヒミツ (11)

- たまごとたね (10)

- のぞいてみようハチの世界 (8)

- ようこそ恐竜ラボへ! (9)

- スペイン奇跡の恐竜たち (12)

- ダーウィン展 (7)

- ホネホネ探検隊 (5)

- 世界のチョウと甲虫 (2)

- 世界一のセミ展/2007夏 (12)

- 世界最大の翼竜展 (5)

- 地震展2008 (12)

- 大化石展 (11)

- 大恐竜展 (13)

- 大阪湾展 (9)

- 新説・恐竜の成長 (13)

- 海はモンスターでいっぱい (7)

- 淀川展 (6)

- 発掘!モンゴル恐竜化石展 (9)

- 都市の自然 (8)

- きのこ!キノコ!木の子! (10)

- ノーベル賞受賞100年記念「アインシュタイン展」 (5)

- メガ恐竜展 (7)

- 大阪アンダーグラウンド (6)

- 大阪アンダーグラウンドRETURNS (10)

- 恐竜の卵 (5)

- 日本の鳥の巣と卵427 ~小海途銀次郎 鳥の巣コレクションのすべて~ (6)

- 氷河時代 (10)

- 瀬戸内海の自然を楽しむ (12)

- 特別展「大地のハンター展」 (4)

- 特別展「昆虫」 (9)

- 特別展「植物 地球を支える仲間たち」 (3)

- 特別展「毒」 (8)

- 生命大躍進 (10)

- 知るからはじめる外来生物 (7)

- 石は地球のワンダー (8)

- 2015年以前の特別展

- 特別展「恐竜博2023」 (7)

- 特別陳列 (10)

- ヘルマン・ヘッセ昆虫展 (3)

- 深海生物の写真展 (2)

- 研究成果 (11)

- 自然史博物館YOUTUBE (10)

月別アーカイブ

最近のエントリー

- こちらのページでの更新は終了しています

- 10月30日月曜日、webサービスの一部が停止します

- 「大阪市立自然史博物館子ども向け普及教育事業(ワークショップ)業務委託(長期継続)」公募型プロポーザルの実施について

- 「大阪自然史フェスティバル2023」の公式HPが更新されました

- 「ジュニア自由研究・標本ギャラリー」展示作品募集のご案内

- 奈良県桜井市纒向遺跡から発見された世界最古となるチャバネゴキブリの破片

- 瀬戸内海環境保全推進ポスター原画展 in 大阪市立自然史博物館

- 第23回 こどものためのジオ・カーニバルが当館を会場として開催されます!!

- 特別展「恐竜博2023」は閉幕いたしました ご来館ありがとうございました

- 「大阪自然史フェスティバル2023」を開催します

Movable Type 3.2-ja-2