大阪市立長居植物園

http://www.nagai-park.jp/n-syoku/index.html

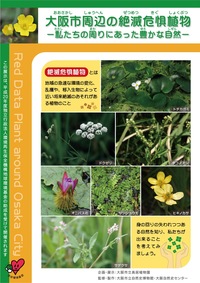

が3月20日から開催する「大阪市周辺の絶滅危惧植物展 ー私たちの周りにあった豊かな自然ー」に、

大阪市立自然史博物館と大阪自然史センターは展示製作協力をしています。

同展示は長居公園内にある、花と緑と自然の情報センター内1Fの園芸相談カウンター前で行われることになっています。

絶滅は決してどこか遠い田舎の問題ではなく、都市でも守らなければいけない大切な自然があることに気づいていただくきっかけとなれば、と思っています。

開会時間中、無料でご覧いただけます。

詳しくはこちら

http://syokubutsuen-kyokai.blog.ocn.ne.jp/weblog/2009/03/post_b3b2.html

What's New

大阪市立自然史博物館の新着情報(2023年9月までの)過去アーカイブ

いつも大阪市立自然史博物館ホームページをご利用いただきありがとうございます。

3月16日は電源工事のため、朝9時半ごろより夕方4時ごろまで、ホームページ、メール、メーリングリストなどのwebサービスを停止します。ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。

なお工事が終了しだい復旧させる予定です。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 20:51 | この記事のみ表示

先日のカメラマン伊東ふくおさんとのコラボに引き続くコラボ企画第2弾。

今度は押し花作家の来田容子さんとのコラボ企画です。短い期間ですが作品の展示もあります。

「こんなにいる!大阪湾の貝800種!」とあわせてご覧ください。

もとの植物をそのままの形で押し花にし残す学術標本に対し、アートとして製作する押し花は、花を分解し、それをもとの形にくみ上げていきます。

アートとサイエンス、かなり遠いように思える両者の営みは、しかし、植物を見つめる、という行為ではかなり似ているのかも知れません。よく植物の形を見なければ、決して「それらしく」みえてこないもの。学術標本をつくるときにも、何をどう見せたいのか、表現が隠されています。

博物館で行う押し花の展覧会と押し花作家と学芸員のコラボレーションはどのような花を開くでしょうか?

開催日時 2009年3月27(金)〜4月2日(木)

場所 大阪市立自然史博物館ネイチャーホール(花と緑と自然の情報センター2F)

※開催中の特別陳列「こんなにいる!大阪湾の貝800種!」の南側スペースを使用

博物館常設展入館料(大人300円、高大生200円、中学生以下無料)のみ必要

展示品 万葉(よろづは)押し花倶楽部の作品約60点

大阪市立自然史博物館所蔵の植物標本 20点

江戸時代の押し葉標本 畔田翠山標本帖(一部)

講演とミニ観察会 3月29日(日)午後2時から

講師 來田容子 万葉(よろづは)押し花倶楽部

展示会場にて

主催 大阪市立自然史博物館

協力 万葉押し花倶楽部 http://art-yrd.com/

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 02:51 | この記事のみ表示

1996年7月にサービスを開始して以来、大阪市立自然史博物館ホームページはトップページのカウントで、まもなく200万件目のご訪問をお迎えします。

皆様のご愛護とご支持のおかげで、「キッズページ」や「学校と博物館」、学芸員のページなどさまざまなコンテンツを次々に充実させてきました。最近では例えば、大阪市立自然史博物館研究報告のPDF公開などをはじめることができました。

日頃のご愛護に感謝して、トップページ左下のカウンターで、2000000番のキリ番を表示された方に、粗品(大阪市立自然史博物館の出版物・グッズなど)を進呈します。1999990から2000020までが表示された方も次点として粗品を進呈します。

左下カウンターで1999990から2000020までが表示された方は、

・表示された番号

・ホームページにアクセスした日時

・こちらから連絡できるアドレス

・公開しても良いハンドルネーム(ペンネーム)

を書いてmonitor◎mus-nh.city.osaka.jp(◎を@に変えてください)までお送りください。

どうぞお待ちしております。

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 08:00 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、平成21年3月20日(金・祝)から4月5日(日)まで、長居公園の花と緑と自然の情報センター2階ネイチャーホールにおいて、特別陳列「こんなにいる!大阪湾の貝800種!」 を開催します。

大阪湾では、市民・研究者が手を携えてさまざまな生物調査を行ってきました。特に貝類についてはその成果がめざましく、大阪湾に生息する貝の種数は、日本近海に生息が判明している約7,000種のうちの1割、約800種に達することが明らかになっています。本展では、大阪湾で記録されている貝のほとんどの実物標本を展示し、貝を通して大阪湾の自然や環境を知っていただくとともに、大阪湾の自然環境保全に関わる様々な市民団体の活動や取り組みをご紹介します。

情報センター2階、ネイチャーホールで開催しておりますが、こちらの展示は常設展(本館)入館券でご覧いただけます。

日本貝類学会公開講演会「日本近海の外来の貝たち:その現状と分布拡大」(4/5)や大阪湾見守りネットによるワークショップ(4/4-5)、日本貝類学会等関連イベントも開催されます。

自然の造形美を感じ、また大阪湾の自然を見つめる機会としていただければ幸いです。

写真(上)サクラガイ(兵庫県洲本市成ヶ島)

桃色の薄い二枚貝は、いわゆる「桜貝」としてひとくくりにされるが、これは標準的な和名として「サクラガイ」という名前のついた種。砂質の浅海底にすみ、殻が砂浜に打ち上げられ、子どもたちに拾われる。(撮影:為後智康氏・成ヶ島探見の会)

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:00 | この記事のみ表示

奈良在住の昆虫生態写真家、伊藤ふくおさん。

奈良在住の昆虫生態写真家、伊藤ふくおさん。

昆虫にとどまらず、「どんぐりの図鑑」や「ひっつきむしの図鑑」そして「バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑」などさまざまな図鑑の写真家として活躍し、また博物館友の会の方には写真コンテストの審査や写真講座の講師としてご存じかも知れません。

そして伊藤さんは、自ら昆虫を見つめる研究者としての目線も持った写真家です。現在開催中の「大台ヶ原」でも昆虫調査に参加されています。

写真で獲ることと研究として昆虫を見つめる目線。その関わりをフォト&トークのセッションでご披露いただきます。上記の図鑑の制作秘話もたっぷりお聞きできると思います。また簡単な実演もご披露いただける予定です。

直前の広報となりましたが、どうぞご参加下さい。

「カメラで獲(と)る自然

アート・サイエンス・ハンティング」

日時 :2009年2月22日 午後2時から(4時半終了予定)

会場 :大阪市立自然史博物館講堂

参加費:無料(ただし博物館入館料が必要)

講師

伊藤ふくお:自然写真工房主宰、昆虫生態写真家、関西を中心に活躍、著書多数)

進行

佐久間大輔:大阪市立自然史博物館学芸員、菌類(キノコ)・植物担当

(外部リンク)

伊藤ふくお自然写真工房

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 19:39 | この記事のみ表示

2月7日(土)に実施予定の「自然史オープンセミナー(2月)・展示室で学ぶ生き物のくらしシリーズ4『つながって成り立つ自然』」は、講師急病のため2月21日(土)に変更いたします。また、会場も本館講堂に変更となります。7日に参加を予定されていた方にはご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご理解とご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

2月7日(土)には、かわりに開催中の「ミニ展示大台ヶ原の自然」に関連した学芸員ミニトークを本館1Fミュージアムサービスセンターにて、約30分間の予定で行います。

■ミニトーク大台ヶ原の自然

2/7 3:00-3:30

講師:佐久間大輔学芸員(植物研究室)

<変更後の本行事概要>

■自然史オープンセミナー(2月)・展示室で学ぶ生き物のくらしシリーズ4「つながって成り立つ自然」

今年度のオープンセミナーでは春と冬の全4回で新展示室「生き物のくらし」に込められたテーマを紹介しています。第4回目は生き物の集団のつながり、生き物と周辺環境との関わりをとりあげます。生き物のくらしが、ひとつの場所だけではなく、まわりの場所を含めて成り立っていること、またその場所も他の場所とのつながりをもって成り立っていることを、植物を題材に解説します。

日時:2月21日(土) 午後3時-午後4時30分

場所:自然史博物館本館 講堂(集会室ではありません)

対象:どなたでも参加できます。

問合せ:植物研究室の志賀まで

申込み:申込みは不要です。直接集合場所・会場へお越しください

講師:志賀 隆(植物研究室)

参加費:無料(ただし、博物館入館料が必要)

*この行事は文部科学省「独立行政法人科学技術振興機構」の支援を受けて実施しています

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 18:24 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、平成21年4月18日(土)から5月31日(日)まで、長居公園の花と緑と自然の情報センター2階ネイチャーホールにおいて、特別展「世界のチョウと甲虫」 ~岡村宏一コレクションのすべて~ を開催します。

大阪市立自然史博物館では、平成21年4月18日(土)から5月31日(日)まで、長居公園の花と緑と自然の情報センター2階ネイチャーホールにおいて、特別展「世界のチョウと甲虫」 ~岡村宏一コレクションのすべて~ を開催します。

世界のチョウや甲虫の収集家である岡村宏一氏のコレクションは、大型で美しい種類や珍しい種類の標本ばかりでなく、すべての種・亜種を網羅していることで、昆虫学の研究資料として極めて貴重なものです。

チョウ類・ガ類・甲虫類(カブトムシやクワガタムシの仲間)などの標本が、コレクションの主要部分を形成しますが、中でもチョウと甲虫の標本の質と量は、学術的価値の高い稀有なコレクションとして内外に誇れるものです。

本展では、その標本3万点を一挙に公開します。展示ホールに足を踏み入れると、色鮮やかで美しい多種多様な標本に囲まれた昆虫の世界が広がります。

岡村氏は35年以上にわたり、これらの標本を集められ、奥深い自然の創造物を永続的に保存したいと考えておられます。ぜひとも、この機会に標本にうめつくされたホールで、昆虫の多様性の不思議をご覧いただき、豊かな地球の自然について皆で考えてみましょう。

写真上:アロッティトリバネアゲハ♂

Ornithoptera allotei

ソロモン群島のブーゲンビル島で採集されたオス1頭の標本に基づいて、新種として記載された種類で、現存する標本が数個体しかない希少種。本種は、独立の種類とする説と、ビクトリアトリバネアゲハとアオメガネトリバネアゲハの雑種とする二説がある。本種の名前は、最初の標本を採集した宣教師のアロッテにちなんでつけられている。別名ブーゲンビルトリバネアゲハ。

写真下:エラフスホソアカクワガタ

Cyclommatus elaphus

スマトラに生息するクワガタムシで、大アゴの付け根のオレンジ色が美しい。学名はシカを意味する。

特別展の詳細は

プレスリリース(PDF414KB)をご覧ください

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:00 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館友の会では毎年1月の総会時に会員向けの講演会を行っていますが、今年度の講演会を会員以外にも広く一般に公開することにしました。皆様ふるってご参加ください。

講師の安田守さんは信州伊那谷を拠点に、身近な里山の昆虫から北極圏のイッカクまでを追いかけているフリーランスのナチュラリストです。興味のある土地にじっくり居座り、通いつめ、自然を楽しむ安田さんの世界を映像とともにのぞいてみましょう。

日時:1月25日(日) 午後2時15分~午後3時30分

場所:自然史博物館 講堂

対象:どなたでも参加できます

定員:30名(非会員枠;定員を超えた場合は抽選)

参加費:無料(ただし、博物館入館料が必要)

申込み:非会員の方は申込みが必要です。1月13日(火)締切としていましたが、定員に余裕がありますので、引き続き申込み受付をいたします。電子メール(gyouji@mus-nh.city.osaka.jp)に「友の会公開講演会参加希望」と明記の上、参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号、返信連絡先アドレスを書いて、博物館普及係宛に申し込んで下さい。博物館のイベント案内ページからも申込みができます。なお、定員に達し次第、申込みを締切ります。

その他:自然史博物館友の会会員の方は申込みの必要はありません

問合せ:動物研究室の石田まで

投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 09:37 | この記事のみ表示

検索

大阪市立自然史博物館

カテゴリー

- #おうちミュージアム (18)

- イベント情報 (160)

- テーマ展示・ミニ展示 (22)

- トリケラトプス展 (11)

- ホームページのお知らせ (24)

- 今月の自然史博物館 (9)

- 博物館からのお知らせ (486)

- ネイチャーホールの貸館イベント (2)

- 調達情報 (1)

- 友の会からのお知らせ (13)

- 子どもワークショップ (10)

- 学校関係のみなさんへ (31)

- 書籍 (10)

- 特別展 (7)

- 2015年以前の特別展

- きのこのヒミツ (11)

- たまごとたね (10)

- のぞいてみようハチの世界 (8)

- ようこそ恐竜ラボへ! (9)

- スペイン奇跡の恐竜たち (12)

- ダーウィン展 (7)

- ホネホネ探検隊 (5)

- 世界のチョウと甲虫 (2)

- 世界一のセミ展/2007夏 (12)

- 世界最大の翼竜展 (5)

- 地震展2008 (12)

- 大化石展 (11)

- 大恐竜展 (13)

- 大阪湾展 (9)

- 新説・恐竜の成長 (13)

- 海はモンスターでいっぱい (7)

- 淀川展 (6)

- 発掘!モンゴル恐竜化石展 (9)

- 都市の自然 (8)

- きのこ!キノコ!木の子! (10)

- ノーベル賞受賞100年記念「アインシュタイン展」 (5)

- メガ恐竜展 (7)

- 大阪アンダーグラウンド (6)

- 大阪アンダーグラウンドRETURNS (10)

- 恐竜の卵 (5)

- 日本の鳥の巣と卵427 ~小海途銀次郎 鳥の巣コレクションのすべて~ (6)

- 氷河時代 (10)

- 瀬戸内海の自然を楽しむ (12)

- 特別展「大地のハンター展」 (4)

- 特別展「昆虫」 (9)

- 特別展「植物 地球を支える仲間たち」 (3)

- 特別展「毒」 (8)

- 生命大躍進 (10)

- 知るからはじめる外来生物 (7)

- 石は地球のワンダー (8)

- 2015年以前の特別展

- 特別展「恐竜博2023」 (7)

- 特別陳列 (10)

- ヘルマン・ヘッセ昆虫展 (3)

- 深海生物の写真展 (2)

- 研究成果 (11)

- 自然史博物館YOUTUBE (10)

月別アーカイブ

最近のエントリー

- こちらのページでの更新は終了しています

- 10月30日月曜日、webサービスの一部が停止します

- 「大阪市立自然史博物館子ども向け普及教育事業(ワークショップ)業務委託(長期継続)」公募型プロポーザルの実施について

- 「大阪自然史フェスティバル2023」の公式HPが更新されました

- 「ジュニア自由研究・標本ギャラリー」展示作品募集のご案内

- 奈良県桜井市纒向遺跡から発見された世界最古となるチャバネゴキブリの破片

- 瀬戸内海環境保全推進ポスター原画展 in 大阪市立自然史博物館

- 第23回 こどものためのジオ・カーニバルが当館を会場として開催されます!!

- 特別展「恐竜博2023」は閉幕いたしました ご来館ありがとうございました

- 「大阪自然史フェスティバル2023」を開催します

Movable Type 3.2-ja-2